宇宙

-

ボーイングの新型宇宙船、背水の陣で2度目の打ち上げへ

-

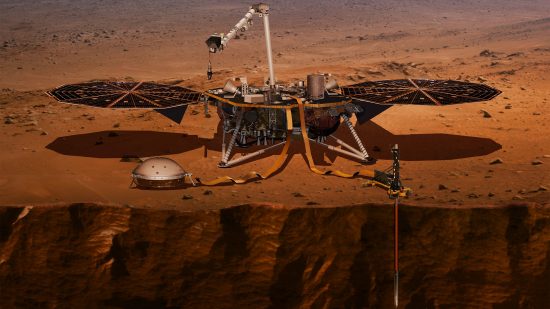

火星のコアは意外と大きかった? NASA探査機の測定で明らかになる

NASAの火星着陸船インサイトから届けられた地震計のデータから、火星の内部構造が以前に考えられていたよりも複雑であることが分かった。継続して調査すれば、地球との違いがさらに明らかになりそうだ。

-

新たな冥王星探査ミッション候補「ペルセポネ」が重要な理由

-

アマゾン創業者も宇宙へ、ブルーオリジンが商業宇宙旅行に成功

-

NASAが被曝線量制限の緩和を検討、女性宇宙飛行士の機会開く

全米アカデミーがNASAに提出した報告書は、宇宙飛行士の放射線被曝線量の新基準を提案している。背景には、NASAの月や火星への新しいミッションに、女性飛行士を参加させたいという強い願いがある。

-

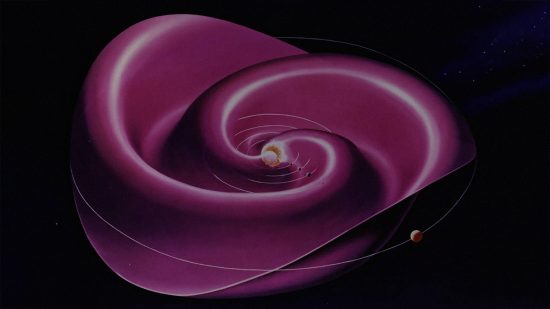

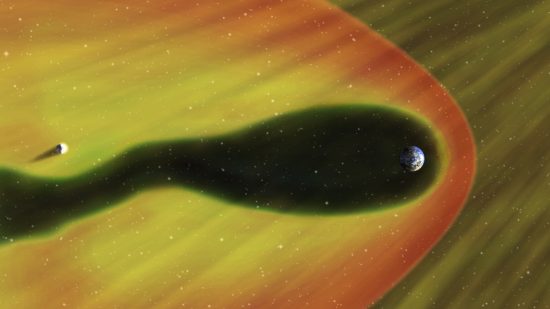

太陽圏の境界示す三次元地図、IBEXのデータから作成

-

ヴァージン創業者の初飛行が開く、宇宙旅行時代の扉

-

ISSで200日過ごした宇宙飛行士が医師として宇宙で学んだこと

カナダの宇宙飛行士であるデイビット・セイント・ジャックスは、エンジニア、天体物理学者、医師という異なるキャリアの道を歩んできた。そのすべてが宇宙飛行士としての任務を達成するのに役立ったという。

-

宇宙の「フォード」目指す ファントム・スペースの 型破りなビジネスモデル

-

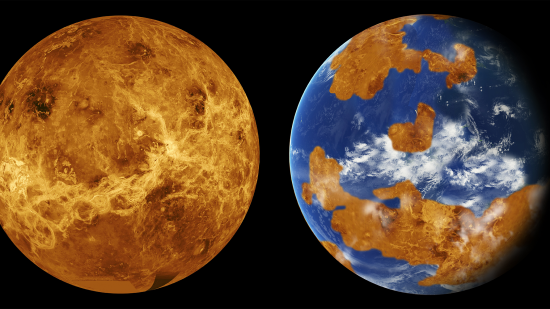

金星の雲、生命維持には水が足りない? 期待裏切る新研究

金星に生命体が存在する可能性はあるのだろうか。「水分活性」の観点から金星の雲における生物の居住可能性について調べた新たな研究論文によると、木星の雲のほうがまだ、生物の居住に適しているという。

-

地球はもう、宇宙人に見つかっているかもしれない=新研究

-

ありふれた作業が難しい、NASA元宇宙飛行士のアドバイス

将来、民間人が宇宙旅行をする機会は増えていくだろう。宇宙に行く前にどんな訓練をすべきか、NASAの元宇宙飛行士がアドバイスした。

-

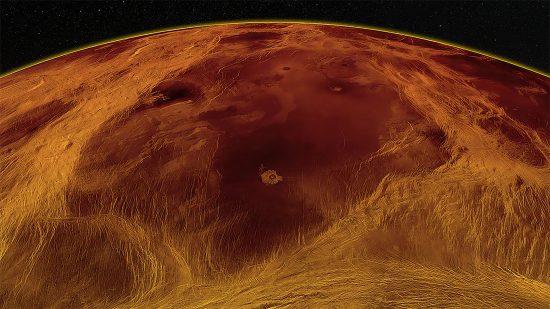

金星で地殻活動が継続か=新研究

-

宇宙記者が選ぶ、太陽系で地球外生命体が見つかりそうな場所10選

-

人工臓器作製を目指すNASA、3Dプリントの肝臓組織をISSで実験へ

-

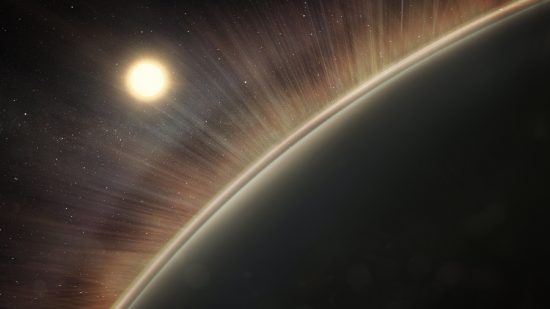

金星探査の次期ミッションが示唆する太陽系外惑星の居住可能性

-

NASA探査機が20年ぶりに最接近した「ガニメデ」最新画像

-

NASAが2つの金星探査ミッションを採択、30年の冷遇に終止符

NASAは6月2日、2件の金星探査ミッションを新たに採択したと発表した。2件のミッションをほぼ同時期に実施することで、金星が現在のような過酷な環境になった経緯と理由が明確になることが期待される。

-

宇宙の暗黒物質の詳細マップ公開で、予想外の問題が浮上

-

ヴァージンが2年ぶり、3度目の有人飛行に成功 「年400便」へ前進

ヴァージン・ギャラクティックが2019年2月以来、人類を宇宙との境界まで送り込むことに成功した。2021年はヴァージン・ギャラクティックにとって年間400便の商用宇宙飛行実現を目指す、勝負の年になる。

-

アルテミス計画に黄信号、延期なら「宇宙天気現象」のリスク

-

中国の探査車が火星着陸に成功 宇宙大国としての地位を確立

中国の火星探査車「祝融」が火星表面への着陸に成功した。火星へ探査車を送り込むのに成功したのは米国に続く2番目であり、中国が世界有数の宇宙開発国であることが実証された。

-

長征5号コアブースター、9日に大気圏再突入か 中国の姿勢に批判

-

ついに始まった中国の宇宙ステーション建造、その狙いは?

-

誤差わずか数センチ、超高精度位置情報測位が世界を包囲する

人工衛星による位置情報測位システムは、人々の生活やビジネスを大きく変えてきた。今後、私たちは数センチメートルの精度で位置情報を得られるようになるだろう。