宇宙

-

スターリンク事故で露呈した 宇宙ビジネスの重大リスク、 「太陽嵐」の脅威に備える

宇宙を舞台に事業を展開する企業が増える中、太陽嵐による人工衛星の軌道乱れは避けられない課題だ。太陽活動が活発化する今後数年、さらに深刻な事態に備える必要がある。

-

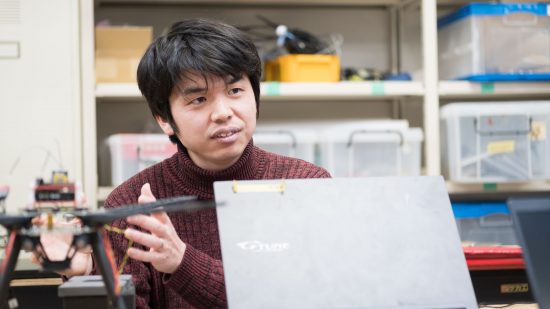

森田直人:高度20kmから常時観測、「疑似衛星」に飛び方を教える

-

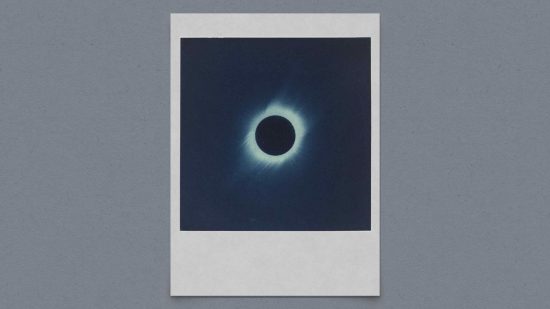

「日食への旅」MIT初代学部長が残した124年前の記録

北米大陸では2024年4月8日、皆既日食を観測できる。124年前、MITの初代学部長らのチームが、皆既日食を観測するために大量の機器を携えて遠征した時代に思いを馳せつつ、楽しみに待つことにしよう。

-

「宇宙ゴミ」除去へ一歩、 日本企業とJAXAが挑む 史上初のミッション始まる

-

ケンプス・ランドン:ロケット「相乗り」時代を開拓する起業家

-

「宇宙生まれ」は誕生するか 地球外生殖に挑む起業家

宇宙旅行が一般的になる時代に備えて、あるスタートアップ企業は宇宙での体外受精(IVF)実験に挑戦しようとしている。宇宙への移住は可能になるのだろうか。

-

〈科学の探求〉 なぜ宇宙はこれほどまでに 複雑で美しいのか?

-

地球外生命体は存在するか? 人類の先入観を超えた探索

-

MITTR、宇宙✗ディープテックをテーマにしたカンファレンス

-

11月最終週は日本橋へ、アジア最大級の宇宙ビジネスイベント

アジア最大級の宇宙ビジネス・イベント「NIHONBASHI SPACE WEEK(日本橋スペースウィーク)」が、2023年11月27日から12月1日にかけて開催される。

-

「宇宙ゴミ放置」で初の罰金、デブリ除去市場活性化に期待も

米国連邦通信委員会は運用を停止した衛星を放置したとして、衛星放送事業者に初めて罰金を科した。深刻化する宇宙ゴミ(デブリ)の問題に解決に向けた大きな一歩になる可能性がある。

-

極限環境で宇宙生活を学ぶ、 模擬宇宙飛行士のミッション

-

ムーンラッシュ到来、人類は月で何を目指しているのか?

50年ぶりに月を目指すNASAの「アルテミス計画」をはじめ、2023年以降は月を目指すミッションが目白押しだ。人類は月で何をしようとしているのか。

-

荒井朋子・千葉工大PERC新所長、DESTINY+が開く深宇宙探査の新時代

-

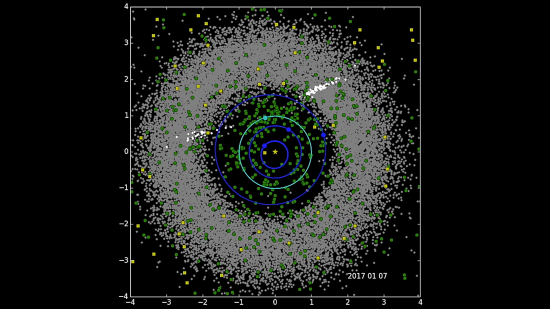

小惑星の地球衝突、今後1000年間は安全か

約6600万年前、恐竜は小惑星の衝突の影響で絶滅し、衝突からわずか数時間のうちにほとんどの陸上生物が死滅したと考えられている。こうした事態が今後1000年の間に起こる可能性は低そうだ。

-

NASAコンペに見る 宇宙食の未来 「息」で作るアイデアも

NASAは今後の長期ミッションに備えて、宇宙旅行中に持続可能な次世代宇宙食を開発するコンペティションを開催している。有望な案を3つ、紹介しよう。

-

アマゾン、スペースXと 衛星ネットで真っ向勝負、 24年にサービス開始へ

アマゾンは、衛星インターネットサービスの覇権をめぐってスペースXに真っ向勝負を挑もうとしている 。スペースXのスターリンクに追いつくために、人工衛星を1日4基増やしていく計画だ。

-

ジェイムズ・ウェッブ宇宙望遠鏡:世界を変える10大技術 2023年版

-

米国とは一味違う、英国の宇宙ビジネス事情とは?

-

ジェイムズ・ウェッブ 宇宙望遠鏡が開く 天文学の新時代

ハッブル宇宙望遠鏡の100倍の感度を持つジェイムズ・ウェッブ宇宙望遠鏡が2022年7月に本格運用を開始した。連日大量に送られてくるデータによって、おどろくべき新発見が矢継ぎ早に報告されている。

-

宇宙ビジネス展示会場で見た日本発ベンチャー・中小企業の技術

東京・日本橋で開催されたアジア最大級の宇宙ビジネス・イベント「NIHONBASHI SPACE WEEK 2022」の展示会場で取材した国内企業・団体の取り組みを紹介する。

-

人類は再び月面に立てるのか? 「アルテミス計画」の険しい道

-

英国ベンチャーも日本橋に集まったスペース・ウィーク

東京・日本橋で開催されたアジア最大級の宇宙ビジネス・イベントは、ispace(アイスペース)による月着陸船打ち上げ成功のニュースに沸く中で始まった。

-

スターリンク衛星をGPSに イーロン・マスク協力拒否も 独自研究で実現

-

人類初のNASA地球防衛実験、小惑星への衝突に成功

小惑星に探査機を衝突させ、軌道を変更する人類初の惑星防衛システムの試験となる「DART」をNASAが実施した。探査機が狙いどおりに小惑星に衝突する様子を映像で見ることができる。