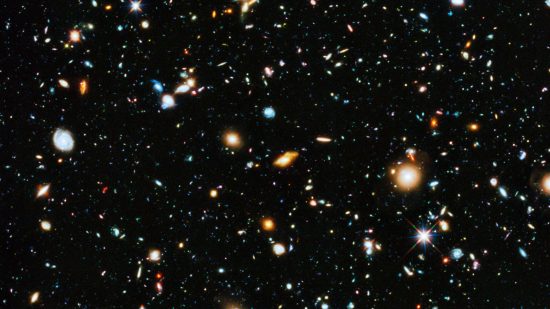

宇宙

-

宇宙飛行士の回顧録ベスト10——彼らは宇宙で何を見たのか

-

太陽の400億倍の質量、観測史上最大のブラックホール見つかる

-

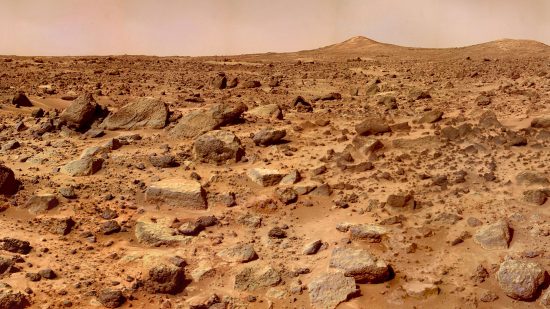

「凍った煙」で火星を地球化 人類移住の道開く新提案

-

原因不明の「銃創探し」からダークマターの特徴を導く新研究

-

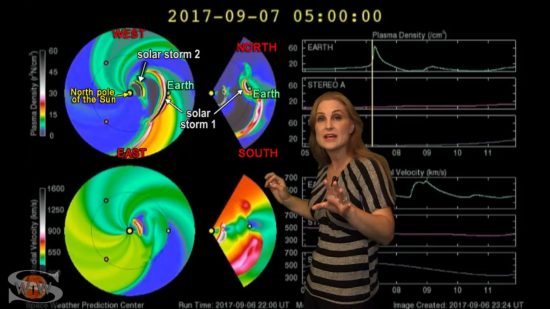

宇宙新時代の新しい仕事 「宇宙のお天気お姉さん」

-

アポロ月面着陸から50年、 歴史的偉業は何を変えたか?

-

観測史上最高エネルギーの光子を検出、「かに星雲」の謎に光

-

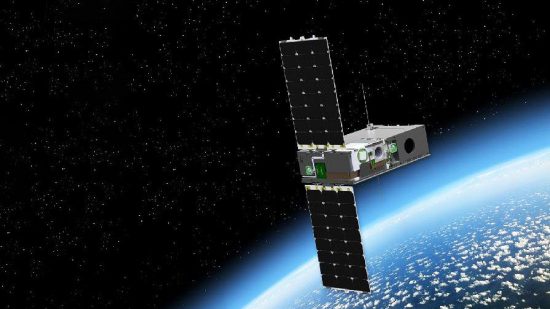

次世代GPSからネット接続まで、注目の衛星コンステレーション4つ

-

どこからが「宇宙」か答えられますか?

-

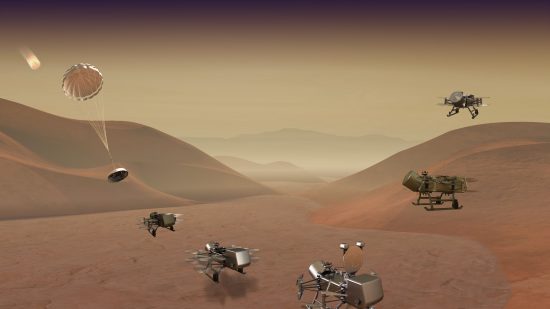

NASAが土星の衛星タイタンにドローン派遣、生命の謎解明へ

-

2020年に火星を目指す 探査ミッション4つ

-

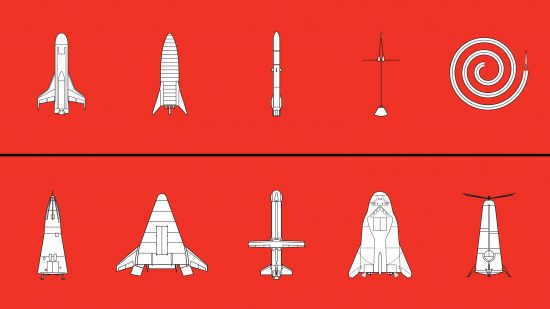

「宇宙への切符」を安くする 5つの計画、5つの失敗

-

2次元宇宙で生命は存在するか? 米物理学者が示した意外な可能性

-

太陽帆を軌道へ、スペースXがファルコン・ヘビーの打ち上げに成功

スペースX(Space X)は6月25日、同社製ロケット「ファルコンヘビー」の3度目の打ち上げに成功した。注目は、ペイロードの1つであるキューブサット衛星「スぺーライトセイル2号」だ。

-

3Dプリントで打ち上げ革命 ロケット・ラボCEOに聞く

数多ある宇宙ベンチャーの中でも、小型人工衛星の打ち上げを手がけるロケット・ラボはユニークな存在だ。3Dプリントを活用したロケットの製造を手がけるピーター・ベックCEOに話を聞いた。

-

太陽系外惑星に生命は存在するか?MITの「形状可変鏡」年内試験へ

-

アポロ計画から50年 月軌道ランデブーを支えた 技術者は今もNASAにいた

月面から離陸した探査機を月周回軌道上の宇宙船にドッキングさせることは、宇宙飛行士の地球帰還の成否を握る極めて重要なプロセスだった。アポロ計画に携わり、50年経ったいまもNASAで働くある技術者の物語。

-

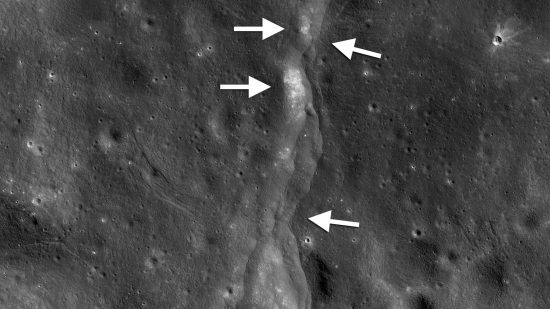

実は活発だった「月」の地殻活動、地震計データを再分析

人々が夜空に見上げる月は静まり返った世界だと思われがちだが、実際には定期的に地震が起こっている。人間を再び月に送り込む際には、宇宙船の着陸地点や構造物の建築場所を慎重に選ぶ必要があるだろう。

-

小惑星が地球に衝突しそうになったらどうする?NASAなど模擬訓練

小惑星が地球に衝突する確率が100分の1を超えたらどう対応すべきか? 研究者や政府機関担当者らが一堂に会する国際会議で議論が進められている。想定シナリオに沿って模擬訓練を実施し、不測の事態に備える。

-

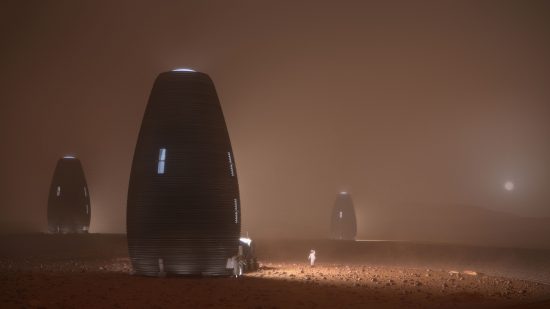

3Dプリント製「火星の家」の住み心地は? NASA主催コンペ決勝へ