宇宙

-

「宇宙戦争」の始め方—— 人工衛星軌道上の危ない現実

-

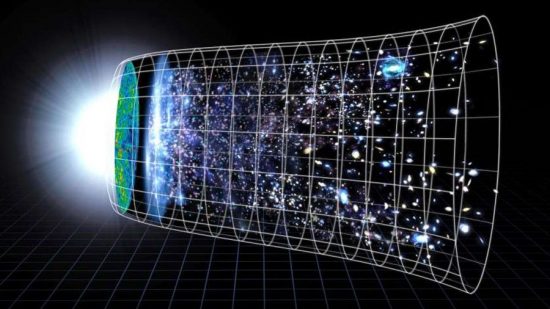

読者からの質問:宇宙が膨張したら重力が機能しなくなりますか?

宇宙が膨張を続けているのなら、やがては天体間の距離が引き離されて重力が機能しなくなってしまい、たとえば、惑星が星の周りを公転しなくなる可能性はないのだろうか。

-

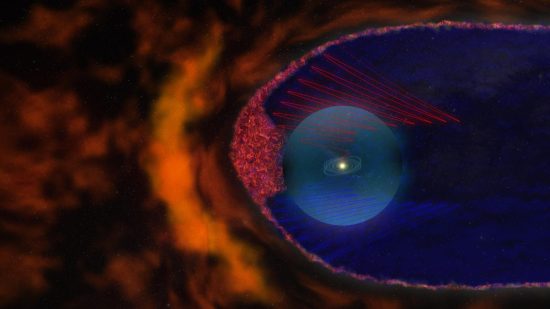

ボイジャー2号が太陽圏離脱 有終の美を飾る5つの成果

-

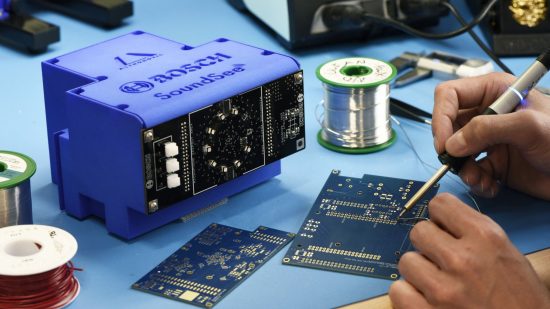

ISS内の「異音」から危険を察知、NASAとボッシュがロボットへ搭載

-

中国の量子通信技術を支える単一光子検出器の仕掛けが明らかに

-

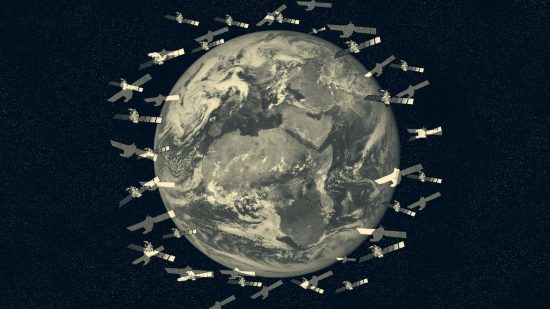

スペースX、3万基追加申請 大量の衛星打ち上げ、なぜ?

スペースXが人工衛星3万基分の周波数割り当てを申請した。計画が実現すれば合計4万基あまりものおよぶメガコンステレーション(衛星群)を低軌道へ投入することになるが、その目的ははっきりしない。

-

読者からの質問:「スター・ウォーズ」の技術は実現しますか?

映画「スター・ウォーズ」には、はるか彼方の銀河系で発明されたさまざまな技術が登場する。実現する可能性が高そうなものはあるだろうか?

-

読者からの質問:強力な光を使えば光速で宇宙旅行できますか?

-

読者からの質問:増え続ける「宇宙ゴミ」の解決策はありますか?

地球の周回軌道上には、たくさんのスペース・デブリ(宇宙ゴミ)が存在し、その多くは追跡・監視されていない。何らかの対処方法はあるのだろうか。

-

ブラックホール周囲の惑星は居住可能か?NASA科学者が検証

-

小惑星資源採掘バブル崩壊は 何を残したのか?

7年前、小惑星資源採掘ブームの火付け役となった2つのスタートアップ企業はいまや存在しない。宇宙産業における「ゴールドラッシュ」ともてはやされたバブルの崩壊は、何を残したのだろうか。

-

人工衛星が 「全世界常時監視カメラ」 になる日はやってくるか

-

ヴァージンが民間初の火星無人ミッション、空中発射で2022年にも

米国の人工衛星企業であるバージン・オービット(Virgin Orbit)は、火星に向かう3つのミッションを発表した。計画通りに事が運べば、バージン・オービットは火星に向かう初の営利企業となる。

-

ロケットの「相乗り」で 宇宙はもっと近くなる

-

謎の「第9惑星」の正体は原始ブラックホールか? 英天文学者が提唱

-

NASA、探査機インサイトが観測した火星の地震の「音」を公開

-

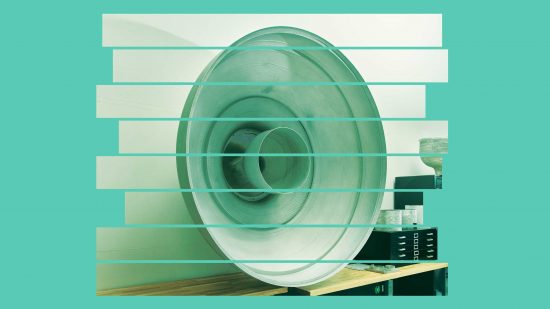

宇宙探査の夢を支える 耐熱シールドの進化 NASAエンジニアの挑戦

宇宙へ送る探査機が大きくなるにつれ、惑星への着陸や地球への帰還のために解決すべき課題も大きくなっている。あるNASAのエンジニアが取り組んでいるのが、よりよい断熱システムの開発だ。

-

新たなゴミにはならない? 宇宙のゴミ問題解決を目指す カナダの宇宙企業

カナダの宇宙企業がスペース・デブリを40基のコンステレーション(衛星群)で追跡すると計画している。この計画は宇宙のゴミを増やすのか、衛星とゴミの衝突を避ける機会を増やすのか?

-

軌道「大混雑時代」に人工衛星の衝突は避けられるか?

欧州宇宙機関とスペースXの人工衛星のニアミスは現在のシステムの弱点を浮き彫りにした。今後計画される2万基を超える衛星の衝突を防ぐには新たな仕組みづくりが必要だ。

-

ロケット丸ごと3Dプリント 異色の宇宙ベンチャー レラティビティが見る未来

-

5年以内の有人月着陸目指す 「アルテミス計画」が 現実的ではない5つの理由

2024年までに人類を再び月面に送り込む米国の「アルテミス計画」の発表は大きな注目を浴びた。だが、その実現可能性は、予算不足を始めとするさまざまな問題によって日に日に低下するばかりだ。

-

小型衛星向け、新世代の液体燃料プラズマ推進装置

-

アポロ着陸から50年、 なぜ再び「月」を目指すのか

-

マステン・スペース 世界でもっとも小さな ロケット企業の物語

-

地球の大気を巨大レンズにする「テラスコープ」の可能性