倫理/政策

-

エディターズ・レター:「倫理的思考」をテクノロジーに実装する方法

-

2024年、選挙の誤情報と戦う準備を グーグル元CEOの提言

2024年は世界中で40以上の国政選挙が実施される。生成AIの登場やソーシャルメディアの変化によって、誤情報との戦いはより熾烈なものになっていくだろう。

-

エリック・シュミット 「生成AI時代の大統領選」 に備える6つの提案

-

EU AI法暫定合意、世界の「お手本」はなぜ難航したのか?

本格的なAI規制法として動向が注目されてきたEUの「AI法(AI Act)」がようやく暫定合意に達した。なぜ難航したのか? 争点となったのが、イノベーションと規制をめぐるバランスだ。

-

令状なしで通信監視、米FISA 702条延長のゆくえは?

CIAやFBI、NSAなどの米国の情報機関は、法律に基づき米国人と外国人の通信記録を令状なしで収集できる。この法律の更新期限が近づいてきた今、知っておくべきことをまとめた。

-

米議会を動かす、15歳のディープフェイク被害者が声を上げた理由

米国のある高校生が、ディープフェイクポルノの標的にされたことをきっかけに、議員らに働きかけてAI法の改善を提唱している。フランチェスカと母親が、今回の事件について思いを語った。

-

米軍人の個人情報、ブローカーから簡単に購入できることが判明

米国の現役の軍人や退役軍人の詳細な個人情報が、データ・ブローカーから驚くほど簡単に購入できることがわかった。国家安全保障にも関わる軍人の情報が簡単に手に入るという事実は、関係者に衝撃を与えている。

-

米国でディープフェイクポルノ規制が加速、高校生の被害受け

10代の若者たちがAIを使って、30人以上の少女の卑猥な画像を同意なく作成したことを受け、議員たちが迅速な対応を見せている。こうした行為を犯罪として取り締まる法律を整備しようというのだ。

-

フェイスブックとインスタのデータを研究者に提供、透明性向上へ

-

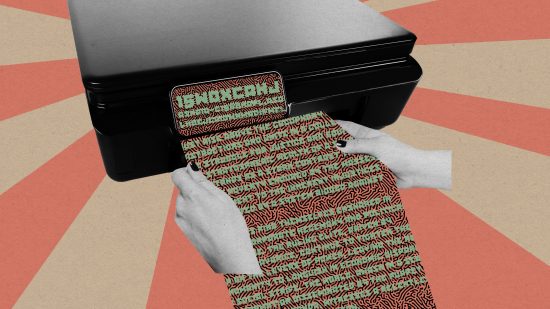

AI規制の米大統領令、鍵となる「透かし」とコンテンツ認証とは

10月30日にバイデン大統領は、AIの安全性向上を目的とした大統領令を発した。鍵となるのが、電子透かし技術とコンテンツ認証技術の推進だ。

-

AIの安全性に関する米大統領令、押さえておくべき3つのポイント

米国のバイデン大統領は10月30日、AIの安全性向上を目的とした大統領令に署名した。大統領令の内容と今後の影響について、知っておくべき3つの重要事項を解説する。

-

プライバシーと安全性、メッセージ暗号化のジレンマは解決できるか?

-

波紋広げた研究論文、 トランスジェンダー伝染説は いかにして利用されたか

-

STEMのジェンダー・ギャップを埋めるには?日本MIT会が議論

MITの卒業生らで構成する日本MIT会は、MIT初の女性卒業生150周年を記念したイベントを都内で開き、STEM分野におけるジェンダー・ギャップ解消をテーマに議論した。

-

生成AI時代に「インターネットの自由」を取り戻す方法

生成AI技術の普及に伴い、デマやプロパガンダなどでの悪用が懸念されている。インターネットをより安全で自由な環境にするために重要な3つの取り組みを紹介しよう。

-

子どもの安全か?ネットの自由か? 米SNS規制巡り議論

-

偽情報とプロパガンダを拡散、AIがインターネットの危機を助長

人権擁護団体のフリーダム・ハウスが新たに発表した報告書で、世界のインターネットの自由度が13年連続で減少していることが明らかとなった。生成AIをはじめとするAIの進歩が、危機を悪化させているという。

-

マスク、ゲイツが参加した密室AI会議で何が語られたのか?

米国連邦議会初の「AIインサイト・フォーラム」が先月開催された。AI企業のトップらが出席した会議の内容は非公開だが、出席者の1人から当日の様子について話を聞くことができた。

-

一見ニッチなグーグルのネット検閲回避技術に注目すべき理由

-

グーグル、ネット検閲を回避するVPNのSDKを提供

-

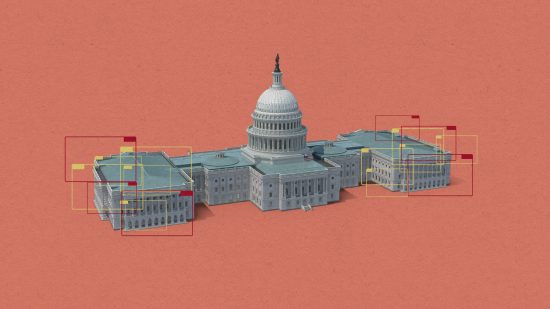

AI企業幹部が集う米議会の非公開会合、何が議論されるのか?

-

生成AIが政治を変える 6つのマイルストーン

-

科学的根拠に欠ける「感情認識AI」 なぜ規制の標的に?

AIを利用した感情認識テクノロジーを厳しく規制しようという動きもある。人間でさえ、他人の感情を読み取るのが難しいとされるが、AIはどこまで可能なのだろうか。

-

「禁止は一切検討せず」イェール大副学長、生成AIへの対応語る

高等教育機関はチャットGPTなどのAI大規模言語モデルにどう向き合うべきか? 米国の名門大学であるイェール大学の副学長が考えを語った。

-

「禁止」と「無規制」の対立で暗礁に乗り上げた顔認識規制

米国で顔認識テクノロジーの使用禁止を求める動きが、暗礁に乗り上げている。完全禁止派と無規制派の意見が対立し、規制に向けた動きが止まってしまっている。