コンピューティング

-

世界最大級の諜報機関 NSAが見据える テクノロジーの未来

-

ウクライナへのハッキング攻撃、サイバー世界大戦のリスクは?

-

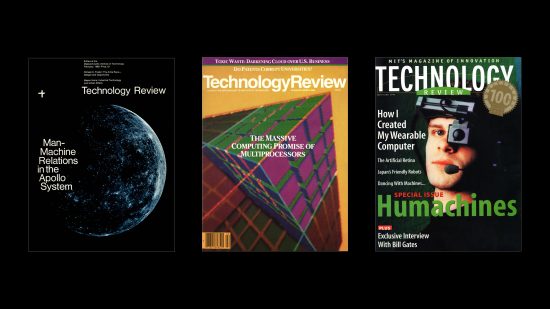

エディターズ・レター:歴史から学ぶコンピューティングの未来

-

巨大産業化したハッキング業界、「NSO危機」でも揺るがず

業界を代表する企業が危機に陥っても、ハッキング業界は急成長を続けている。その理由は、世界中の政府がますますハッキング能力を必要としているからだ。

-

難問をプレゼント、世界のエンジニアが楽しむクリスマス・イベント

-

メタが明らかにした民間監視会社の実態、5万人が狙われていた

-

Log4J問題で明るみになった「ボランティア頼み」の危うさ

-

ジェニファー・チェイス教授 データ科学でヘイト根絶に取り組む

-

世界的スパイウェア企業「NSO」、米制裁で企業存亡の危機

-

楽天も出資する量子コンピューター企業、256キュービットの新記録

-

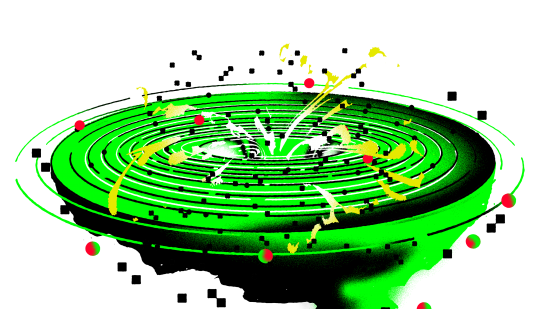

「細胞超越性」への一歩か? 迷路を解く、大腸菌の 分散コンピューティング

-

「ムーアの法則」救う 世界唯一のEUV装置企業 ASMLの苦難と挑戦

-

『指数関数的時代』に見る、超楽観的な未来像

アジーム・アザールの新しい著書『指数関数的時代』は、驚異的なテクノロジーの成長が、豊かな時代につながると楽観的に予測している。だが、現実はもっと複雑であり、悲観的な見方もある。

-

コンピューティングは どこに向かうのか? 米国史から考える未来

-

新材料探索のプロセスを AIとロボットで再構築する 化学者のあくなき探求

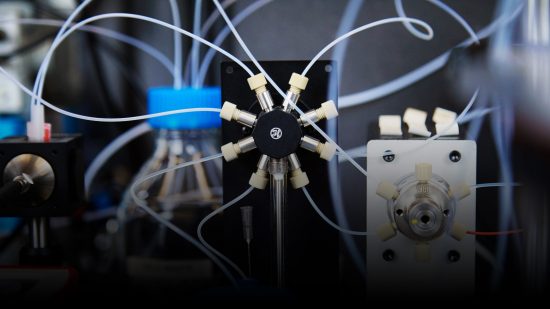

トロント大学の化学者であるアスプル・グージック教授は、これまでは20年かかったような新材料探索のプロセスを、AIやロボットを組み合わせて自動化することで、数年あるいは数カ月にまで短縮しようとしている。

-

CGは世界をどう変えたのか ピクサー共同創業者の考え

-

急成長するサイバー監視産業、高まる安全保障への懸念

急成長するサイバー監視産業の実態について調査した報告書が発表された。多くの企業が製品を世界中に販売しており、今後深刻な状況に陥る可能性があると警告している。

-

最新スパコンで変わる天気予報、ハリケーンの進路や強さも分かる

米国立気象局は、超高性能なスーパー・コンピューターの導入を予定している。ハリケーンの進路予測、強度予測から、日々の天気予報まで、精度が大きく向上する見込みだ。

-

DNA、スピントロニクス……ムーアの法則後のコンピューターの未来

シリコントランジスタの微細化を原動力とするムーアの法則は、間もなく終焉を迎える。その一方で、シリコンの代替品は何年にもわたり提案され続けてきており、その一部は限られた用途ではあるが製品化もされている。

-

主張:掛け声だけの「多様性」、テック業界が本気で取り組む方法

テクノロジー業界はダイバーシティやインクルージョンを謳っているが、実際の取り組みはほとんど宣言にとどまっている。現状を変える方法を提案する。

-

量子コンピューター時代を見据え、サイバー攻撃集団が準備中

-

ザッカーバーグも賭ける「メタバース」の夢、その問われる真価

-

コンピューターはどう進化してきたか?MITTRの誌面から

-

デューク大のコンピューター科学者はなぜ「DEI」を学ばせるのか?

-

スパコンで作った「本物の楽器の音」が開いた音楽の新境地