コンピューティング

-

笹谷拓也:Wi-Fiのような給電技術と「その先」を探る研究者

東京大学大学院工学系研究科助教の笹谷拓也は、無線電力伝送や無線通信、センシングの省電力化などの技術を駆使して、電気・電子と情報を統合したネットワーク技術を追究する。

-

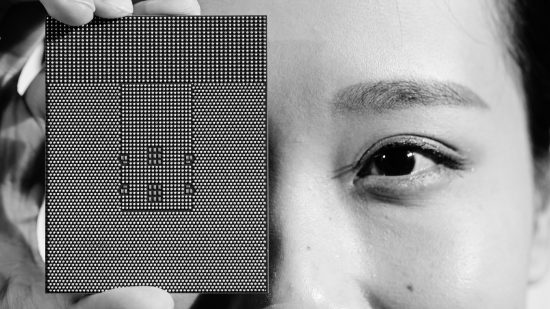

中国テック事情:ファーウェイ「独自チップ」衝撃も厳しい現実

米国の経済措置は中国のテック企業にとって大きな制約となっている。そうした中、ファーウェイは最新の自社開発5Gチップを搭載したスマホを販売開始し、米当局や業界に衝撃を与えた。

-

「破られない暗号」を求めて 量子時代へ暗号学者の探求

インターネットの安全は暗号によって支えられている。暗号学者らは、未来の量子コンピューターでも解読不可能な暗号を作ろうとしているが、問題はそのような暗号が存在しないかもしれないことだ。

-

「CAPTCHA」の終わりの始まり

-

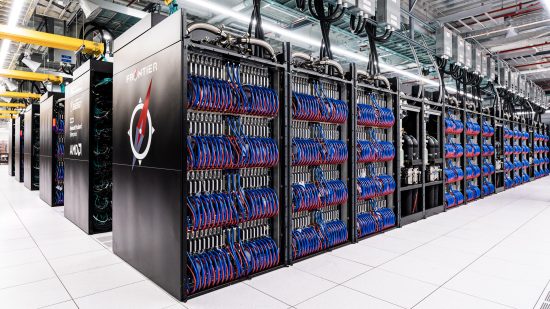

エクサスケール時代突入で スパコンは何をもたらすか

-

新型コロナ、変異体追跡の革新者 リアルタイム監視可能に

-

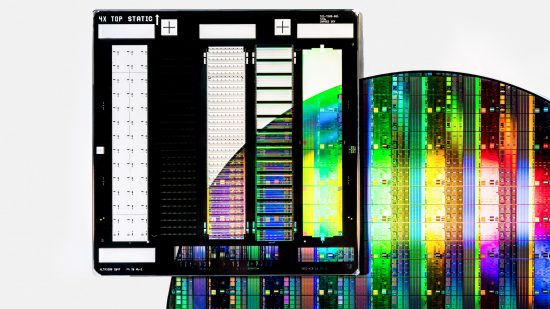

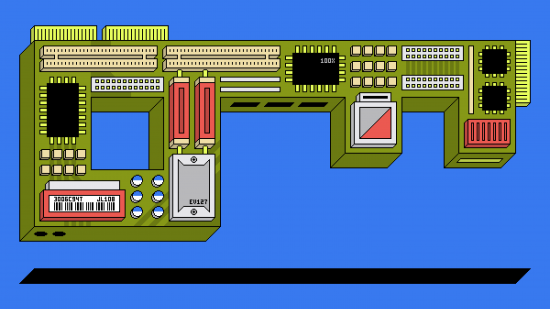

コンピューターの未来を作る リソグラフィー誕生・発展史

最先端の半導体チップの製造で重要な役割を担うのがリソグラフィー装置だ。現代のコンピューティングの発展に欠かせないその技術の歴史は、研究者の何気ない思いつきから始まった。

-

本多達也:Ontenna開発者が示す「社内社会起業家」という生き方

-

中国テック事情:激化する米中半導体戦争、今後の展開は?

ハイテク技術を巡る米中の争いは激化する一方だ。米国やその同盟国による半導体に関する輸出規制が続く中で、中国が報復措置としてゲルマニウムとガリウムの輸出規制を始めるなど、争いが解決する兆しは見えない。

-

プログラミング教育は 格差解消につながったか?

-

御手洗光祐:「実用」にこだわり続ける量子アルゴリズム研究者

大阪大学基礎工学科助教の御手洗光祐は、量子世界の不思議と対峙しながら、開発途上の量子コンピューターを実用につなげるソフトウェアやアルゴリズムを模索している。

-

世界で最も愛される プログラミング言語 Rust誕生秘話

-

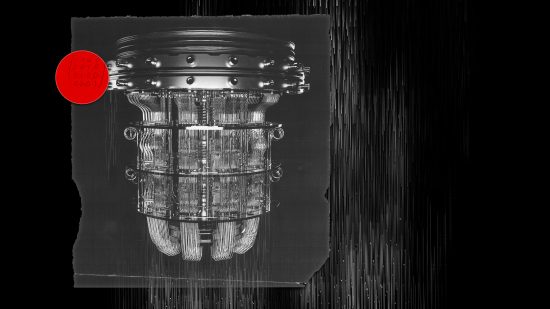

「10年以内に10万量子ビット」 IBMが東大らに1億ドル投資する背景

IBMは広島で開催されたG7サミットで、東大とシカゴ大と連携して今後10年以内に10万量子ビットの量子コンピューターを構築すると発表した。だが、そこに至る道のりは平坦とは程遠い。

-

中垣 拳:テクノロジーと人との新しい関係性を創造する研究者

シカゴ大学助教授の中垣 拳は、ロボット工学や素材の感覚を融合した「動く・変形する」ユーザー・インターフェイスを通じて、機械やデジタル情報と人との新しい関係性を追究している研究者だ。

-

RISC-V:世界を変える10大技術 2023年版

コンピューター・チップの設計は高額な費用がかかり、ライセンスを得るのも困難だ。「RISC-V」と呼ばれるオープン標準の設計基準により、こうした状況が一変しようとしている。

-

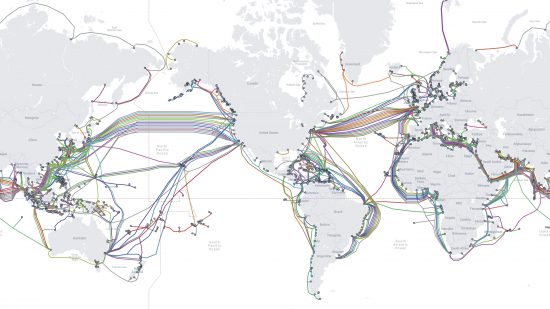

海底通信ケーブルにセンサーを追加、津波警報を12分早く

商業用海底通信ケーブルの中継器にセンサーを追加して津波発生の兆候を検出しようとする取り組みが始まっている。早期に警報を出せるようになれば、それだけ人命が助かる可能性が高まる。

-

オープン標準「RISC-V」はチップ業界の勢力図を塗り替えるか?

オープン標準の命令セット・アーキテクチャである「RISC-V」が近年、人気を集めつつある。RISC-Vはチップ業界の勢力図を一変させることになるのだろうか。

-

中国テック事情:メイド・イン・チャイナは変わらない

半導体産業における米国と中国の対立が高まっている。米国はさまざまな規制を導入しているが、汎用的な旧世代のチップでは逆効果となる可能性がある。

-

キュービット競争から脱却、 量子コンピューティングは 23年、どこに向かうのか?

量子コンピューティング分野における2023年は、量子ビット数の新記録を樹立する競争から脱却して、実用的なハードウェアと長期的な目標を優先する年となるだろう。

-

露ウクライナ侵攻で激動、 サイバーセキュリティは 2023年こうなる

-

「クリプト」のバグを探す、Web3時代のセキュリティ監査人

-

「ノイマン型」の限界を超えるコンピューターはいつやってくるか?

-

軍事起業家が売り込む「絶対安全」なスマホは実現可能か?

民間軍事会社「ブラックウォーター」のエリック・プリンス創業者が「絶対安全」なスマートフォンの発売を計画中だ。だが、本誌が入手した投資家向け資料にはありえない主張が散りばめられている。

-

米中チップ戦争が新章突入、EDA輸出禁止で何が変わるか?

半導体の設計に使われるEDAソフトウェアの輸出を米国が制限する動きを見せている。EDAソフトウェアとは何か? 中国にどのような影響を与えるのか? 解説する。

-

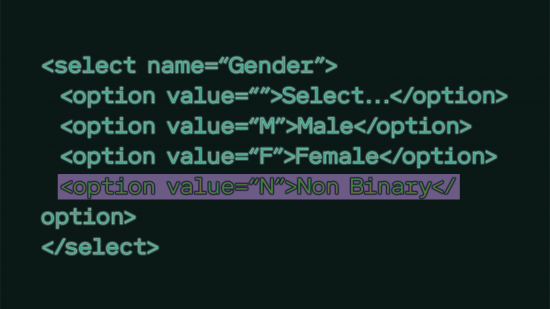

主張:グーグルは性別「その他」の選択肢をやめるべきだ

トランスジェンダーである筆者は、オンラインで疎外感を覚えることがしばしばある。Webフォームの「ジェンダー」の選択肢を変更することは、プログラムのコーディングの観点では難しくないはずだ。