気候変動/エネルギー

-

AIエネルギー調査の舞台裏——本誌はこうして算出した

-

AIブームを支える 「データセンター銀座」は 砂漠地帯にあった

生成AIブームの到来で米国ネバダ州北西部が世界最大級のデータセンター集積地へと変貌しつつある。同時に、米国で最も深刻な干ばつに見舞われている同州では、水不足への懸念が高まっている。

-

AI電力需要の増加、 家庭の電気料金に 将来しわ寄せか?

-

エージェント、LRM—— 電気食い虫のAIが 国中の電力を貪る日

-

消えた13億ドル クリーンセメント革命、米助成金打ち切りで暗雲

米エネルギー省が5月30日、総額37億ドルの助成金取り消しを発表した。セメント関連だけで約13億ドルが削減対象となり、脱炭素化の先端を走る企業が軒並み打撃を受けた。

-

わずか5秒の動画生成で 電子レンジ1時間分? AI電力消費、驚きの実態

-

AIのエネルギー消費、 本誌徹底調査で分かった その知られざる事実

-

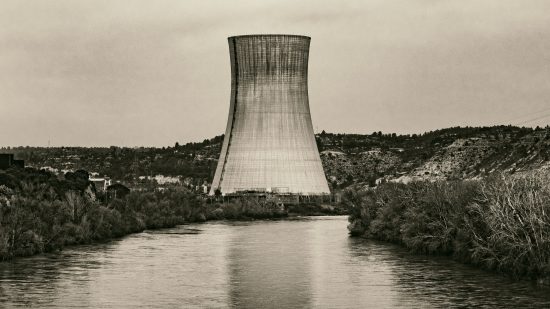

原発か?天然ガスか? 急増するAIの電力需要が迫る選択

AIモデルが稼働するデータセンターにおける電力需要を賄うのに原子力発電に期待する声は多い。だが、天然ガス発電所が既定路線となっているのが現実であり、気候対策の大きな障壁となる可能性が高い。

-

AIのエネルギー消費、 悲観しすぎなくていい 4つの理由

-

CO2排出実質ゼロ、マグネシウムの米国生産に挑むスタートアップ

-

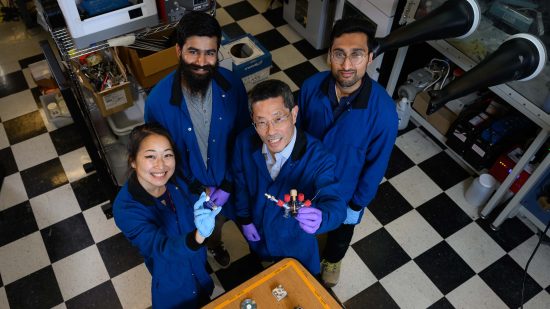

MITがナトリウム燃料電池を開発、エネルギー密度はリチウムの4倍

ナトリウムを燃料とする新型の燃料電池をMITの研究チームが開発した。リチウムイオン電池よりもエネルギー密度が高く、水素燃料電池のような極低温や高圧を必要としないのが特徴。輸送分野での実用化を目指す。

-

AIブームで脱炭素に暗雲、 「天然ガス発電しかない」の 大前提を疑う

AIデータセンターが、全米で新たな天然ガス火力発電所の急増を促している。クリーンなエネルギーを目指す私たちにとって、それは何を意味するのか?

-

AIブームで原子力回帰へ、 時間軸のズレは埋められるか

-

危機に瀕する気候データ、地味な研究こそ継続性が重要な理由

米国の科学予算削減により、長期気候データの収集網が崩壊の危機に直面している。積雪測定からCO2濃度観測まで、地味だが継続的な研究こそが私たちの生活と未来を支える基盤となる。

-

氷の下の警告サイン 科学者がシエラネバダ山脈で 雪の温度を測る理由

気候変動により気象がますます不規則になるにつれ、科学者たちは貯水池に水がいつ到達するか、そしていつ洪水の危険にさらされるかを把握するために、積雪温度をより正確に読み取る必要がある。

-

再エネ依存が原因? スペイン大停電で何が起きていたのか

-

中国でトリウム原子炉が稼働、見直される過去のアイデア

-

モルディブを水没から守れ、海流を利用して島を再構築する試み

サンゴが砕けた砂が海流で運ばれて作られたモルディブ諸島は現在、侵食と海面上昇で水没の危機にある。移動している砂を水中で捕らえて砂浜を再建しようとするプロジェクトが始まっている。

-

絶好調だった気候テックを襲ったトランプ・ショック、業界に激震

第二次トランプ政権が2025年1月に発足して以来、米国の気候テック関連のプロジェクトは全体として減速を余儀なくされている。ここ数年、明るい話題が続いていた業界の雰囲気が明らかに変わりつつある。

-

気候技術プロジェクト、トランプ政権下の3カ月で80億ドル超が中止

-

![eムック 「世界を変える10大技術[2025年版]」特集号](https://www.technologyreview.jp/wp-content/uploads/sites/2/2025/04/emook72-550x309.jpg)

eムック 「世界を変える10大技術[2025年版]」特集号

MITテクノロジーレビュー[日本版]はeムック Vol.72 / 2025.04をリリースした。特集は「世界を変える10大技術[2025年版]」。

-

5年後に日本を超える? AIの電力問題を読み解く4つのグラフ

-

「火の力」を建築へ 溶岩で未来都市を設計する 建築家の壮大な夢

アイスランドの建築家アルンヒルドゥル・パルマドッティルは、幼少期に見た火山噴火の記憶から着想を得て、溶岩を建築材料として活用し、持続可能な未来都市を創造するという、前例のない挑戦に取り組んでいる。

-

「気候問題はAIで解決できる」AIオフセットの危うい皮算用

-

トランプ関税で米電池産業に大打撃、主要部品の大半は中国製