人工知能(AI)

-

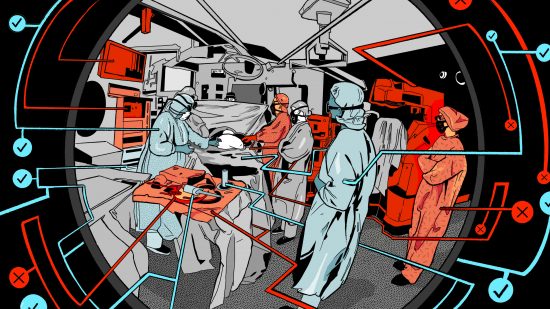

手術室のすべてを記録する 「AIブラックボックス」 医療ミスは撲滅できるか

-

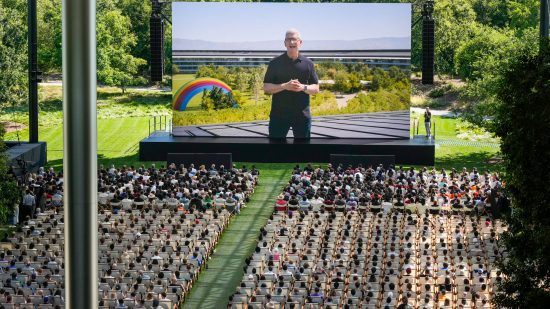

生成AIでも「アップル流」、プライバシー保護で差別化訴え

生成AIブームに出遅れていたアップルがようやく参戦した。新機能「アップル・インテリジェンス」では、プライバシーを保護しながら個人に合ったサービスを提供するという。現時点で分かっている仕組みを解説する。

-

主張:生成AIを使ったプロパガンダ工作、AI企業は実態公表を

-

生成AIはSDGs達成に役立つか? 国連サミットでの学び

-

遭難者のドローン捜索、「勘」から「AI」で早期発見へ

山岳地方などでドローンを使って遭難者を捜索する際、捜索経路はほぼ人間の直感によって計画されている。深層学習AIシステムを使うことで、一分一秒を争う状況でより多くの命を救える可能性がある。

-

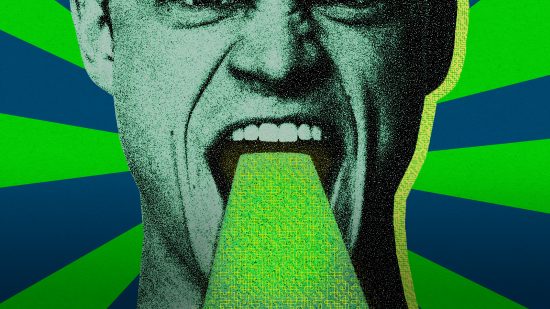

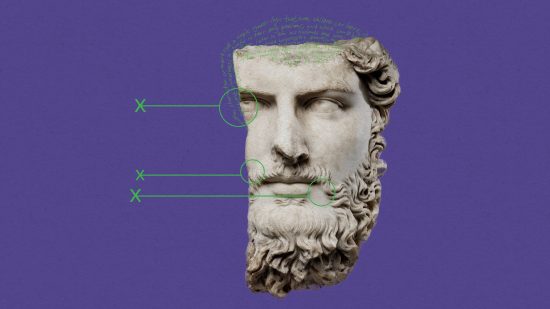

「ピザに接着剤がおすすめ」 グーグルの検索AIは なぜ珍回答を返すのか

グーグルの新たなAI検索機能が、誤った情報を表示するケースがソーシャルメディアで指摘されて話題となっている。検索拡張生成(RAG)と呼ばれる手法で幻覚を回避しているはずだが、なぜ問題は起きたのか。

-

中国テック事情:GPT-4oだけじゃない中国語の訓練データ問題

オープンAIの「GPT-4o」の中国語で異常が発生したのは、訓練データの汚染が原因と見られている。背景にあるのは中国のインターネットの構造的な問題だ。

-

フィッシングから脱獄まで、 生成AIで加速する犯罪5つ

生成AIの登場によって、フィッシングや詐欺などの犯罪行為はかつてないほど容易に実行できるようになった。自分の身を守るために知っておきたい、犯罪者のAI利用法を5つ紹介する。

-

eムック Vol.61「検証『生成AI革命』」特集号

MITテクノロジーレビュー[日本版]はeムック Vol.61 / 2024.05をリリースした。今月の特集は「検証「生成AI革命」 破壊と創造は進んだか」。

-

GPT-4oの中国語に異常 ポルノ、ギャンブルで トークンが汚染されていた

-

AIで「聞きたい声だけ」聞ける、ノイズキャンセリング新技術

-

生成AIによる選挙妨害は想定の範囲内、メタ幹部が対策強調

-

AIが「心の理論」テストで人間超え、この結果は何を意味するか

-

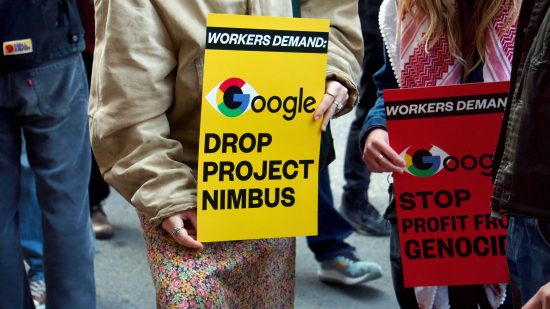

主張:クラウド・AIの軍事利用、今こそテック企業内部から声を

イスラエルのガザ地区への攻撃に、多くの米国テック企業のテクノロジーが使われている。グーグルなどのテック企業の従業員は、内部から声を上げるべきだ。

-

さよならAlexa、オープンAIとグーグルのAIアシスタントが超進化

グーグルとオープンAIが今週、それぞれ新しいAIアシストタントを発表した。SiriやAlexa(アレクサ)のようなツールからの飛躍的な進歩となる。

-

生成AI、グーグルの次の一手は? 「I/O」で発表しそうなこと

-

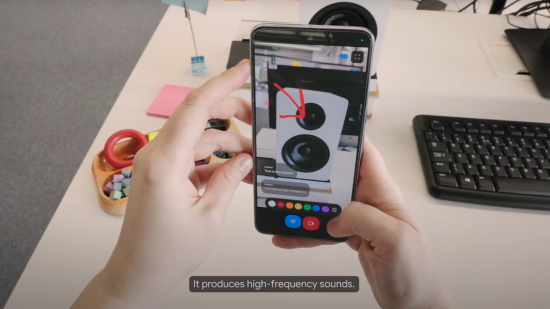

グーグルが「Astra」発表、AIアシスタントからエージェントへ

グーグルはAIエージェント「Astra(アストラ)」を発表した。今年後半にリリースされる予定で、AIアシスタントはユーザーの日常生活をサポートするエージェントに進歩する。

-

オープンAIが新モデル「GPT-4o」、音声や映像を統合

オープンAIは、新しいAIモデル「GPT-4o」を発表した。音声や映像を統合し、応答を高速化。無料版ユーザーにも提供する。

-

予測できない「AIの欺瞞」、機械がたどり着いた不可解な行動の理由

-

生成AIブームの先にある 知的ロボットへの道、 データ争奪戦が始まった

生成AIが席捲する中、次なる目標として知的ロボットの実現への関心が高まっている。実現には大量の実世界のデータが必要だ。企業や研究者たちはより多くの訓練用データを手に入れようと躍起になっている。

-

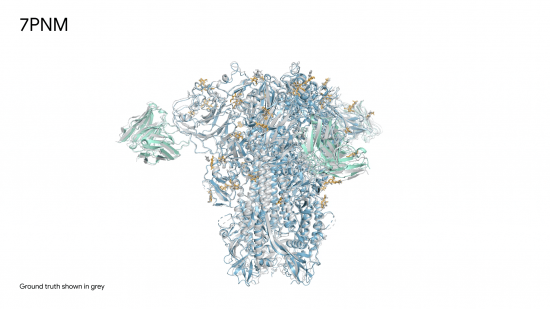

グーグル、AlphaFold 3を発表 生命分子の構造を予測

グーグル・ディープマインドは、DNAやRNAなどの生命分子の構造と相互作用を予測できるAIモデル「AlphaFold 3」を発表した。創薬および研究分野におけるAIの利用をさらに推進する。

-

クジラの言語構造、想像以上に人間の言語に近かった

-

「自動運転2.0」アーカイブ配信(チューリング 青木俊介CTO)

生成AIは停滞する自動運転業界の突破口になるのか。MITテクノロジーレビューが4月24日に開催したイベントのアーカイブ動画を、有料会員限定で特別配信する。

-

故人のSNSもAI訓練に?「球切れ」で過熱するデータ争奪戦

生成AIブームによってデータ争奪戦が激しさを増している。ネットから無料で収集できる訓練データが枯渇しつつある今、テック企業は新たな金鉱を探している。

-

サム・アルトマンが語った スマホ超えAIツールの姿 「人生を完全に把握」