シンギュラリティは来ない

—AIの未来予想でよくある

7つの勘違い

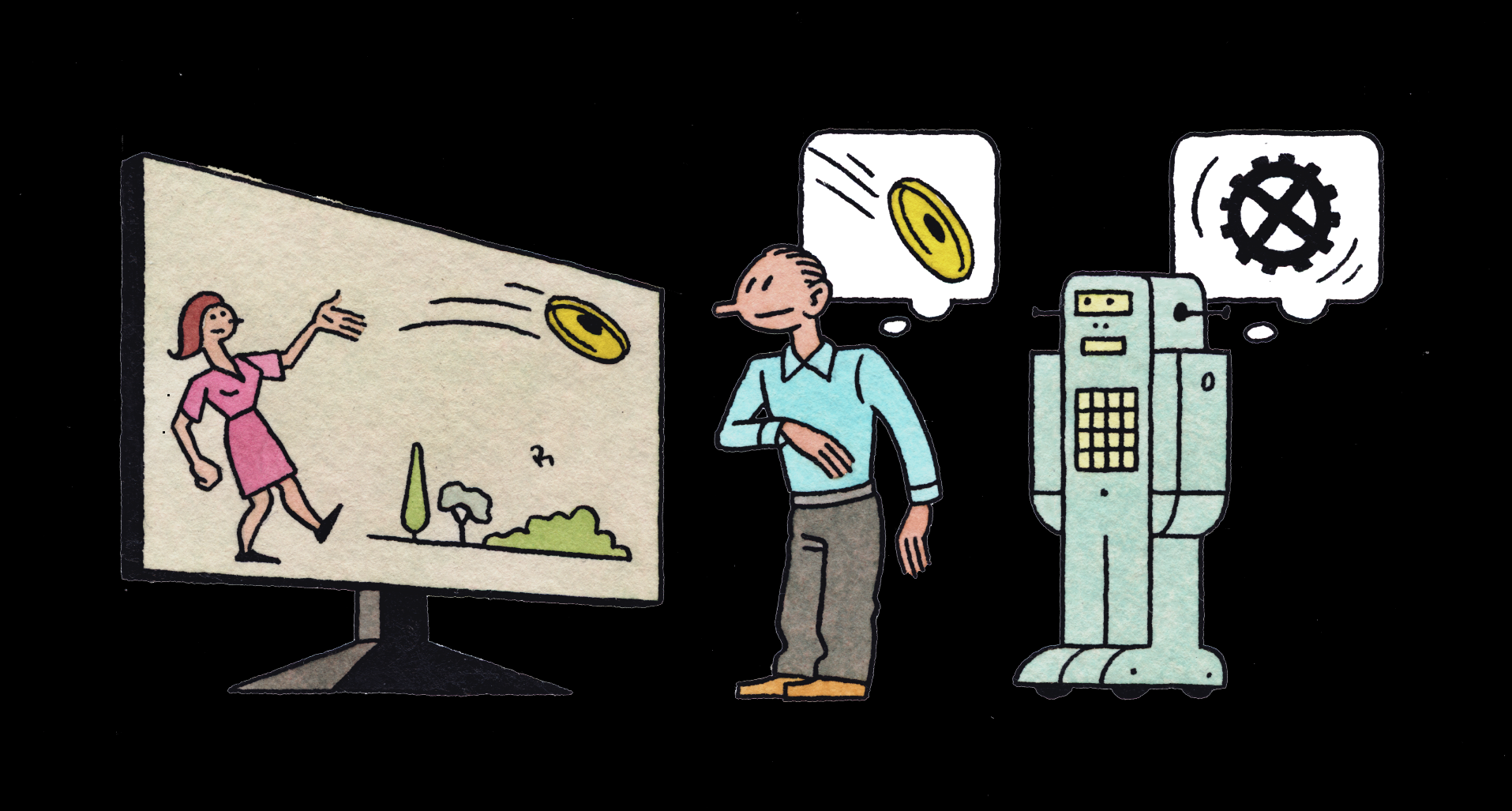

人工知能(AI)やロボット工学の目覚ましい進歩が、私たちの未来の生活を大きく変えると言われており、仕事を失ったり、ロボットに殺されたりするのではないかと心配している人たちもいる。しかし、起こり得ないことを恐れる必要はない。MITコンピューター科学・AI研究所のロドニー・ブルックス前所長が、人々が間違った考えを持つようになった7つの理由について説明する。 by Rodney Brooks2017.10.23

人工知能(AI)やロボット工学の未来に関して、世の中は病的な熱気に包まれている。どれだけすごい能力を持つようになるのか、どんな仕事をどれだけ素早くできるようになるのか、といった具合にだ。

ダウ・ジョーンズが運営する「マーケットウォッチ(MarketWatch)」によると、今後10〜20年のうちに現在の仕事の半分がロボットに置き換わるとしており、ご丁寧に数値付きのグラフまで掲載している。

まったくもって、とんでもない与太話だ(私はなるべくプロフェッショナルとしての言葉づかいを心がけようとしているが、どうもときどき……)。たとえば、米国内の庭園作業員はロボットに雇用を奪われ、今後10〜20年のうちに現在の100万人からたった5万人に減少するだろうと言うが、庭園作業員の仕事をしているロボットは現在、何台あるというのか? ゼロだ。この分野でロボットによる現実的な実演がされたことがあるだろうか? これもゼロだ。実際に働く人がいるにも関わらず、将来的に9割以上がAIに置き換わると予想されている職種のすべてに、同じ話が当てはまる。

間違った予言のせいで、人々は起こりえないことを恐れている。たとえば、多くの職種で雇用がなくなること、AIが人間を超えることで起こる技術的特異点、人間とは異なる価値観を持ち人間を駆逐するAIが出現することなどである。こうした間違いは正されねばならない。だが、人々はどうしてそんなことを考えるようになったのだろうか。7つの一般的な理由があると思う。

1.過大評価と過小評価

ロイ・アマラ博士は、シリコンバレーの知的中心地パロアルトにある未来研究所(Institute for the Future)の共同創業者だ。アマラ博士は自らが語った格言、「アマラの法則」でよく知られている。

私たちは短期的にはテクノロジーの効用を過大評価し、長期的には過小評価する傾向にある。

この格言には多くの含みがある。楽観主義者の解釈と、悲観論者の解釈とでは異なるだろう。

アマラの法則の二面性を表す良い例として、米国の全地球測位システム(GPS)が挙げられる。GPSは1978年に、24基(予備機も含めると現在は31基)の人工衛星を軌道上に配置して運用が始まった。GPSの元々の目的は、米軍の物資を正確に輸送することだった。だが、1980年代に計画が何度も頓挫しそうになった。当初の目的通りに初めてGPSが使われたのは、1991年の「砂漠の嵐作戦」のときだ。その後、数回の成功を経てようやく軍に有用性が認められた。

現在のGPSが、アマラ博士の言う「長期的」な姿なのだろう。当初は想像だにしなかった使われ方をしている。私はランニング中にアップル・ウォッチ(Apple Watch)のシリーズ2を使用している。非常に正確に位置を記録するので、道路のどちら側を走っているのかもわかる。初期のGPS技術者は、受信機の小型化や価格の低下がここまで進むとは考えつかなかっただろう。GPSは世界中の物理実験の同期に使われており、米国送電網の同期および運用に重要な役割を担っている。株式市場を実際に操作している高頻度取引のトレーダーが致命的損失を生むタイミングエラーを回避できるのもGPSのおかげだ。ほかに、大型ジェット機から小型飛行機まですべての飛行機の航行、仮釈放者の追跡、世界中のどの農地に異品種の種子をどう蒔くのかの決定、多くのトラックの監視や運転手の運行管理などにも活用されている。

GPSの当初の目的はひとつだったが、ある程度予想されていたとはいえ、それを達成するのは非常に骨の折れる仕事だった。今やGPSは、私たちの生活の非常に多くの場面に浸透している。もしGPSがなくなってしまったら道に迷うどころの話ではない。私たちは、凍えて、飢えて、おそらく死んでしまうだろう。

過去30年間の他のテクノロジーでも同じようなパターンが見て取れる。最初は非常に有望視され、期待外れとなり、ゆっくり自信が深まり、最終的に当初の予想を上回る、といった具合だ。コンピューター、ゲノム・シーケンシング、太陽光発電、風力発電、それに食料品の宅配までもがこれに当てはまる。

AIは1960年代、1980年代と何度も過大評価されてきた。そして、今また同じような状況にある。だが、長期的な視野から言えば、おそらく過小評価されているのだろう。では、長期的とはいったいどのくらいの期間を指すのか。次に、6つの間違いを挙げて、なぜAIの将来的な時間軸がひどく過小評価されてしまうのかを説明しよう。

2.魔法のようなテクノロジー

私がティーンエイジャーだった頃、アーサー・C・クラークは、ロバート・ハイライン、アイザック・アシモフとともにSF作家の御三家と呼ばれていた。だがクラークは、発明家やサイエンスライター、そしてフューチャリスト(未来学者)でもあった。1962年から1973年の間にクラークは、クラークの三法則として知られる3つの格言を定義した。

高名で年配の科学者が可能だと言った場合、その主張はほぼ間違いなく正しい。また、不可能だと言った場合は、その主張はまず間違っている。

可能性の限界を測る唯一の方法は、不可能とされるところまで行ってみることだ。

十分に高度なテクノロジーは魔法と見分けがつかない。

個人的には第一法則の2番目の文に関しては、おそらく慎重にならなければならないと思っている。私は、AIが今後支配的になっていくという点に関して、一般よりもずっと保守的だからだ。だが、ひとまずクラークの第三法則に関して詳しく説明したい。

タイムマシンが実在すると仮定しよう。そして、アイザック・ニュートンを17世紀から現代へ連れてくるとする。ニュートンが慣れ親しんだケンブリッジ大学のトリニティ・カレッジ・チャペルがいいだろう。

さあ、ニュートンにアップルを見せてみよう。ポケットからiPhoneを取り出して電源を入れると、スクリーンが明るく光り、アイコンでいっぱいになる。それをニュートンに手渡すのだ。太陽の光をプリズムで分離したり元にもどしたりして、白い光は異なる色の光で構成されていることを明らかにしたニュートンが、小さな物体が暗いチャペルの中で鮮やかな色を発していることに驚くのは間違いない。次に、英国の田園風景の動画やニュートンが聞いたことのある教会音楽を再生する。そして、500ページ以上にわたるニュートンが個人的に注釈をつけた自身の代表作『プリンキピア(Principia)』のWebページ版を見せ、ピンチ操作で拡大すれば詳細を見られることも教える。

ニュートンは、この小さな装置がどうしてこれだけのことをできるのか説明し始めるだろうか。ニュートンは微積分学を発明し、光学と重力の両方に説明を付けたが、ついぞ錬金術と化学の違いの整理ができなかった。したがって、ニュートンは当惑するのではないかと思う。この装置が何なのかを説明する筋の通った考えを全く思いつけないだろう。iPhoneとの遭遇は、魔術を見たのと同じで、ニュートンにとって非常に興味深いはずだ。魔法と区別できないだろう。ここで思い出して欲しいのは、ニュートンは非常に賢い男だということだ。

もし何かが魔法だとしたら、限界を知るのは難しい。他にもiPhoneで何ができるのかをニュートンに見せてみよう。暗闇の照らし方、写真や動画の撮影方法、音声の録音方法、それから虫眼鏡や鏡にもなること。信じられないほどのスピードで、小数点以下何桁も計算できることも見せよう。持って歩けば歩数計にもなるし、すぐに世界中の人と話すこともできる。それも今自分たちのいるチャペルからだ。

iPhoneの機能としてニュートンが他に思いつくものがあ …

- 人気の記事ランキング

-

- What is vibe coding, exactly? バイブコーディングとは何か? AIに「委ねる」プログラミング新手法

- A Google Gemini model now has a “dial” to adjust how much it reasons 推論モデルは「考えすぎ」、グーグルがGeminiに調整機能

- Meet the researchers testing the “Armageddon” approach to asteroid defense 惑星防衛の最終戦略 科学者たちが探る 「核爆発」研究の舞台裏

- Anthropic can now track the bizarre inner workings of a large language model 大規模言語モデルは内部で 何をやっているのか? 覗いて分かった奇妙な回路