SNSばかりやっているとバカになる? ロシアの研究で意外な発見

ソーシャルメディアにおける若者の言葉の使い方について、親や教師が言語能力の衰退の兆候ではないかと懸念している。ロシアの研究者がソーシャルメディアに投稿されるメッセージの複雑性を調べたところ、意外な結論を得た。 by Emerging Technology from the arXiv2017.07.28

ソーシャルメディアは、人々の生活にすっかり浸透してしまった。親や教師は、若者がソーシャルメディアに費やす時間が長すぎると毎日のように言い争っている。スクリーンに向かっている時間と身体の運動量のバランスがよくないというのだ。

1日に18時間もスクリーンに集中していれば身体によくない影響を与えるのは明らかだ。運動をすれば、よくない影響を多少なりとも軽減できるだろう。しかし、懸念がもうひとつある。それは、ソーシャルメディアにおける若者の言葉の使い方が、言語能力衰退の兆候ではないかということである。絵文字や頭文字、いいかげんな文法を多用することで、将来が悲惨なことになるのではないかと心配しているのだ。しかし、本当にそんなことになるのだろうか。

モスクワの国立研究大学経済高等学校の大学院生であるイワン・スミルノフの研究は、ひとつの答えとなる。スミルノフは、ソーシャルメディアに投稿されたメッセージの複雑性が、時間の経過とともにどう変化してきたかを研究し、意外な結論を得た。

スミルノフは、サンクトペテルブルク在住の約100万人が、2008年から2016年の間にオンラインに投稿したメッセージのデータセットを調べるところから着手した。それらのメッセージはVKと呼ばれる、フェイスブックに似たロシアのソーシャルメディア・サイトに投稿されたもので、合計10億以上の単語が含まれている。データセットのメッセージには、各人物の年齢や卒業校も付随している。

これらのメッセージの複雑性は、時間の経過とともにどのように変化してきたのだろうか。

複雑性は測定の難しい概念である。ソーシャルメディア・サイトの文章は特に、常に慣例通りに句読点が使われるわけではないので、従来の文章よりも複雑性の測定が難しい。例えば、絵文字が句点と同じ役割を果たす場合があったりする。

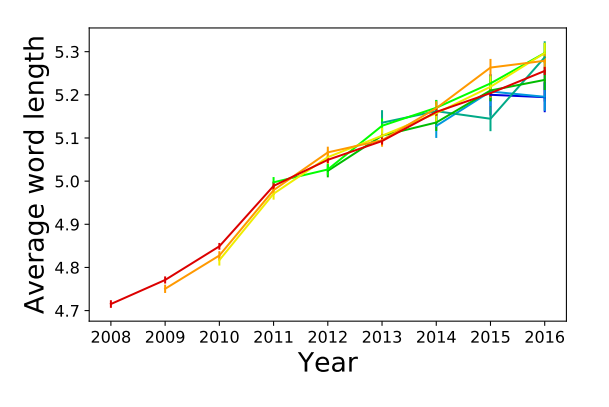

そこでスミルノフは、より長い単語は概してより複雑なメッセージを伝えているという仮説に基づいて、単語の長さの平均をメッセージの複雑性の代替値として使うことにした。そして、複雑性が時間の経過とともにどのように変化してきたか、各個人のメッセージの複雑性は歳をとるにつれてどのように変化するのか、メッセージの複雑性が卒業校を判断材料とした学歴によってどう変化するのかを分析した。

結果は興味深いものとなった。20代の間、メッセージは歳をとるごとに複雑になっていく。「30代の間は比較的安定していますが、40代初期から再び複雑になり始めます」とスミルノフはいう。学歴の高い人々は、より複雑なメッセージを書く傾向があることもわかった。

驚くべきことに、メッセージの複雑性は時間が経過するにつれて絶えずどんどん増加しており、「この増加は一般的な老化のプロセスだけでは説明できないということがわかりました」とスミルノフは語る。

複雑性の増加については、テクノロジーの変化で説明できる部分もある。スミルノフは、2011年にメッセージの複雑性がとりわけ大きく増加したのは、より簡単にメッセージを投稿できるようにインターフェイスが改善された結果によるものと見ている。

しかし、より全体的な複雑性の増加の原因については謎であり、劇的でもある。スミルノフは、「2016年の15歳のユーザーは、2008年のどんな年齢のユーザーよりも複雑なメッセージを書いていました」と述べる。

スミルノフはこれをフリン効果になぞらえている。フリン効果とは、1930年代以降に全世界で測定された人々のIQが、実質的に上昇し続けていることを指したものである。例えば、1930年代の米国人の平均IQは、現代の基準(IQは平均値が100になるように定義される)では80に満たない。

IQが増加し続けている理由として、栄養状態の改善、教育の改善、小家族化、テストへの馴れ親しみなどが挙げられているが、本当のところはよく分かっていない。

スミルノフは、ソーシャルメディアの投稿メッセージの複雑性の持続的な上昇を、デジタル・フリン効果と呼んでいる。しかし、この現象に対して、決め手となるような説明はほとんどしていない。人々はテクノロジーに馴れ親しむにつれて、より複雑なメッセージを書くようになるだろうというのが見解のひとつだ。しかし、現在の15歳が2008年のどの年齢の人々よりも複雑なメッセージを書く理由を、それで説明できるかどうかは定かでない。

デジタル・フリン効果は、言語学者、社会学者、データ分析家にとって、興味深い研究材料になるだろう。親と教師は、ソーシャルメディアが知能の発育を妨げるどころか、知能の活性化に役立つと知って、一安心するかもしれない。いずれにせよ、しっかりした結論を得るためには、さらなる研究が必要になるだろう。

(参照:arxiv.org/abs/1707.05755 : デジタル・フリン効果: ソーシャルメディアにおける投稿の複雑性の時間による変化)

- 人気の記事ランキング

-

- What is vibe coding, exactly? バイブコーディングとは何か? AIに「委ねる」プログラミング新手法

- A Google Gemini model now has a “dial” to adjust how much it reasons 推論モデルは「考えすぎ」、グーグルがGeminiに調整機能

- Meet the researchers testing the “Armageddon” approach to asteroid defense 惑星防衛の最終戦略 科学者たちが探る 「核爆発」研究の舞台裏

- Anthropic can now track the bizarre inner workings of a large language model 大規模言語モデルは内部で 何をやっているのか? 覗いて分かった奇妙な回路

- エマージングテクノロジー フロム アーカイブ [Emerging Technology from the arXiv]米国版 寄稿者

- Emerging Technology from the arXivは、最新の研究成果とPhysics arXivプリプリントサーバーに掲載されるテクノロジーを取り上げるコーネル大学図書館のサービスです。Physics arXiv Blogの一部として提供されています。 メールアドレス:KentuckyFC@arxivblog.com RSSフィード:Physics arXiv Blog RSS Feed