未来のデスクトップがやってくる!

拡張現実スタートアップ企業「メタ」が描く未来のワークスペースには、空中に貼り付ける付箋や、たくさんのジェスチャーが登場する。MITテクノロジーレビューの編集者が実際に体験してきた。 by Rachel Metz2017.06.09

私の仕事机の上には恥ずかしいほどたくさんの付箋が貼りつけられている。おまけに、Webブラウザーではいつもたくさんのタブを開いているし、デスクトップではいくつものアプリケーションが起動したままになっている。拡張現実を扱うスタートアップ企業メタ(Meta)は、そう遠くない未来にこれらすべてを空中で管理できるようになることを目指している。

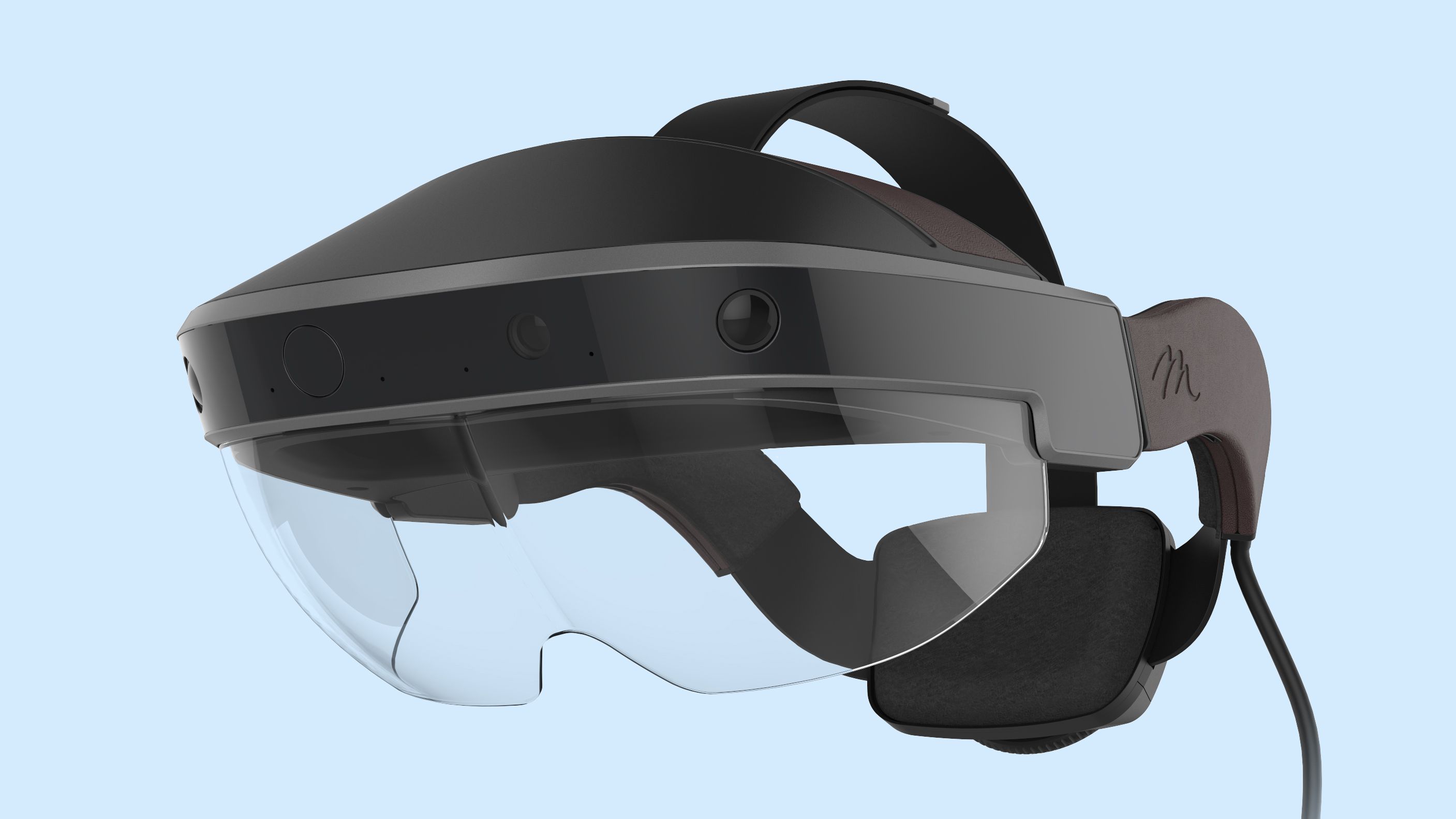

メタの新しいソフトウェア「ワークスペース」は、アイコンの並んだ棚を使ってデスクトップを表現している。アプリケーションを開くには、自分の手を使って棚からそのアプリケーションを引っ張り出すことになっている。5月末に発表されたワークスペースは、949ドルのヘッドセット「メタ2」を使って操作するものだ。メタ2は現在、早期開発者の元へ届けられているところで、2017年夏には一般向けに販売される予定だ。

ワークスペースは、たくさんのバーチャルディスプレイを一度に使えることを目指して作られている。各ディスプレイを手で伸縮させてサイズを変えたり、思いのままに動かしたりできるようにするのだ。同様のことはバーチャルWebブラウザーでもできて、Webページを指でフリックしてスクロールすることもできる。

「ワークスペース」はスマホでも操作できる。メタが開発したアプリでは、手書きのメモをスマホから取り出して、目の前の空中の好きなところに貼り付けられる。メモだけでなく、写真や動画もOK。本物の机をバーチャルな備忘メモやかわいい赤ちゃんの写真で取り囲むことができるのだ。

メタの創業者メロン・グリベツCEO(最高経営責任者)は、かつて自社のオフィスからコンピューターディスプレイを一掃する計画について話していた(ちなみに、グリベツCEOはMITテクノロジーレビューが選んだ2016年版 35歳未満のイノベーター35人の1人でもある)。グリベツCEOは昨年、メタは2017年3月までに計画を実行する予定だと話していた(「レノボがディスプレイをARゴーグルに置き換えるスタートアップに投資した理由」参照)。

メタはまだ完全にはその段階に達してはいないが、ワークスペースは理論上、コンピューターディスプレイの廃止を実現するものだ。メタの副社長であり、ヘッドセット「メタ2」の普及に力を入れているライアン・パンプリンの話では、現在、メタのオフィスにいるほとんどの人々がメタ2とワークスペースを使っているという。1日中使う人もいれば、ときどき使うだけの人もいるそうだ。

「私たちは文字通り、良くも悪くも毎日使っています。ですから、私の出す電子メールは拡張現実の中で書いたものですし、私のカレンダーもすべて拡張現実の中で操作しています。映像編集でさえも、社内ではワークスペースでやっているんですよ」。

私もメタ2を頭に載せて試してみた。目の前にバーチャル本棚が現れ、そこにはそれぞれ違ったデモやアプリを示すアイコンがついている。手を使ってそれらを開いたり、閉じたり、使ったりできるのだ。

まず、私は「目」を掴んでみた。すると、手を使って拡大したり回転させたりできる、写真のようにリアルな人間の目が開いた。おそらく、3D模型を操作できる性能を示すための例として用意されたものだ。私の一連の仕事にもっと役立つものとしては、Webブラウザーがあった。手のジェスチャーで開いたものの、接続したキーボードをタイピングして操作した。

これらはどれも、私が過去にメタのデモで体験したことよりもコツが必要だった。アイコンを掴むには、その上に手を開いてかざし続け、手の上に円形が表示されるまで待ってから、拳を握って引き寄せなければならない。毎回成功するわけではなかったし、バーチャルな物体やバーチャルウィンドウを動かし、位置を調節するのにも苦労した。自分の指をフリックしてWebサイトをスクロールすると聞くと、直感的でシンプルな印象があるが、実際にはこれもやりにくかった。

もしかすると、一番すごい機能は、スマホ上で簡単なメモを手書きして、自分の目の前の空間に貼り付けるものだったかもしれない。これは簡単で、使い終わったメモをバーチャル空間から追い出してスマホ上に戻すこともできた。

ただ、依然として変わらないのは、メタのヘッドセットがまだPCにつないであるという事実だ。そして、このヘッドセットは、私が毎日かけているメガネよりも、はるかに重くて大きい。今の時点では、何時間もかぶりつづけることは想像できないし、1時間を超えて装着し続けることさえ、想像しがたい。

- 人気の記事ランキング

-

- What is vibe coding, exactly? バイブコーディングとは何か? AIに「委ねる」プログラミング新手法

- A Google Gemini model now has a “dial” to adjust how much it reasons 推論モデルは「考えすぎ」、グーグルがGeminiに調整機能

- Meet the researchers testing the “Armageddon” approach to asteroid defense 惑星防衛の最終戦略 科学者たちが探る 「核爆発」研究の舞台裏

- Anthropic can now track the bizarre inner workings of a large language model 大規模言語モデルは内部で 何をやっているのか? 覗いて分かった奇妙な回路

| タグ | |

|---|---|

| クレジット | Images courtesy of Meta |

- レイチェル メッツ [Rachel Metz]米国版 モバイル担当上級編集者

- MIT Technology Reviewのモバイル担当上級編集者。幅広い範囲のスタートアップを取材する一方、支局のあるサンフランシスコ周辺で手に入るガジェットのレビュー記事も執筆しています。テックイノベーションに強い関心があり、次に起きる大きなことは何か、いつも探しています。2012年の初めにMIT Technology Reviewに加わる前はAP通信でテクノロジー担当の記者を5年務め、アップル、アマゾン、eBayなどの企業を担当して、レビュー記事を執筆していました。また、フリーランス記者として、New York Times向けにテクノロジーや犯罪記事を書いていたこともあります。カリフォルニア州パロアルト育ちで、ヒューレット・パッカードやグーグルが日常の光景の一部になっていましたが、2003年まで、テック企業の取材はまったく興味がありませんでした。転機は、偶然にパロアルト合同学区の無線LANネットワークに重大なセキュリテイ上の問題があるネタを掴んだことで訪れました。生徒の心理状態をフルネームで記載した取り扱い注意情報を、Wi-Fi経由で誰でも読み取れたのです。MIT Technology Reviewの仕事が忙しくないときは、ベイエリアでサイクリングしています。