グーグルはなぜAIお絵かきツールAutoDrawを作ったのか?

下手くそな絵を描いてもAIが何かを判定し、上手な絵に置き換えてくれるグーグルのAIお絵かきツール「AutoDraw」が話題だ。しかし、このツールの真の狙いはあまり報じられていない。人間とのコミュニケーション用なのだ。 by Jamie Condliffe2017.04.13

絵が下手でも、グーグルのニューラル・ネットワークが助けてくれるから、もう心配は不要だ。少なくとも、ときどきなら助けてくれる。

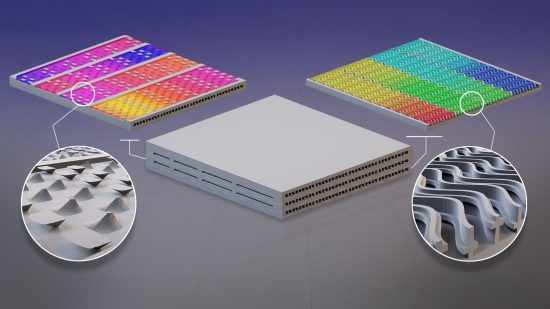

グーグルが11日に公開した「オートドロー」(AutoDraw)は、マイクロソフトのWindowsに付属する「ペイント」のようなお絵かきツールだが、地味な見た目のインターフェイスの裏には巨大な人工脳が隠れている。マウスかタッチパッドで簡単なペン先を選び、何かを走り書きすると、オートドローは、ユーザーが画面上に描こうとした絵を予想して候補の一覧を表示する。一覧からどれかひとつの絵を選ぶと、ユーザーの落書きは、絵心のある人が描いた画像と置き換えられる。

実はオートドローは、グーグルが以前実験した落書きゲーム「クイック、ドロー!」(Quick, Draw!)の基礎テクノロジーを使っている。クイック、ドロー!では、プレイヤーは6つの簡単なモノ(お題)を20秒で描くように要求される。その間、文字(描かれた特徴)を認識する人工知能(AI)が、描かれた絵が何なのか当てようとする。もちろん、楽しいゲームだ。しかし自分の下手な絵やうまく絵を判読できないコンピューターの無能さをプレイヤーが笑っている間に、膨大な量のデータを集める策略でもあった。より多くのデータを手に入れたグーグルのAIは、今度はゲームではなく、絵を推薦するツールになったのだ。

表面的には、まったくどうでもいいテクノロジーといっていい。だが実際には、このテクノロジーは、人間の複雑でいい加減なコミュニケーションをコンピューターに理解させる幅広い研究の一環なのだ。もちろん、この問題を研究しているのはグーグルだけではない。先月MIT Technology ReviewのEmTech DigitalカンファレンスでAI企業のギャマロンは、伝統的なAIの手法よりも少ない訓練データで、似たような落書きを判別する新方法をどう開発しているか説明した。

実際の成果を知るには、自分自身でオートドローを試してみる必要がある。試した結果はまちまちになる可能性が高い。私が描いた怪しいカエルは一発で識別されたが、ウサギはトイレだと認識された。MIT Technology Reviewの美術アシスタントであるブライアン・ファウンテンが描いた鳥でさえエッフェル塔だと誤認されたのだから、美術学校で学んでも、AIとの対話がうまくいくとは限らない。

(関連記事:AutoDraw, “人工知能の理解がきっと深まる、グーグルのオンライン実験室,” “When Machines Have Ideas”)

- 人気の記事ランキング

-

- China built hundreds of AI data centers to catch the AI boom. Now many stand unused. AIデータセンター 中国でバブル崩壊か? 需要低迷で大量放置の実態

- Why handing over total control to AI agents would be a huge mistake 「AIがやりました」 便利すぎるエージェント丸投げが危うい理由

- China built hundreds of AI data centers to catch the AI boom. Now many stand unused. AIデータセンター 中国でバブル崩壊か? 需要低迷で大量放置の実態

- How to have a child in the digital age 「あなたはもうママですね」 ネット・デジタルが約束する 「完璧な出産」の幻想

| タグ | |

|---|---|

| クレジット | Images courtesy of Google |

- ジェイミー コンドリフ [Jamie Condliffe]米国版 ニュース・解説担当副編集長

- MIT Technology Reviewのニュース・解説担当副編集長。ロンドンを拠点に、日刊ニュースレター「ザ・ダウンロード」を米国版編集部がある米国ボストンが朝を迎える前に用意するのが仕事です。前職はニューサイエンティスト誌とGizmodoでした。オックスフォード大学で学んだ工学博士です。