氷河を救う最終手段? 科学者が模索する「再凍結」のアプローチ

氷河の融解が予想以上に進行し、今世紀中に数メートルの海面上昇をもたらす恐れが高まっている。この危機に対し、マサチューセッツ工科大学などの研究者らが設立した新たなイニシアチブは、氷河底部の水をくみ上げて再凍結させる挑戦的な手法を検討している。 by Casey Crownhart2025.03.31

- この記事の3つのポイント

-

- 氷河は急速に融解しており海面上昇を引き起こす恐れがある

- 氷河の融解を遅らせるためさまざまな対策が検討されている

- 排出量削減が最善策だがすべての選択肢を検討する必要がある

氷河はふつう、肉眼では知覚できないほどゆっくりと移動する(だからこそ、英語では遅々とした歩みのことを「glacial(氷河のよう)」と表現する)。しかし、この巨大な氷塊が日に日に縮小しているのは紛れもない事実で、その影響は地球規模に及ぶおそれがある。

氷河が移動する仕組みや、主要な氷河がいつ海中へ崩落するかといったことなど、まだ分かっていないことが多々ある。状況は決して良いとは言えない。氷河の融解は今世紀中に数メートルの海面上昇を引き起こし、沿岸部に居住し働く数百万の人々が移住を余儀なくされるおそれがあるのだ。

ある新進の研究グループは、氷河についての理解を深めるだけでなく、最悪のシナリオに近づいたときに氷河を救う方法を検討している。これについて、本誌のジェームズ・テンプル編集者が最新記事で概要を報じた。案のひとつは、氷河をその場で再凍結させるというものだ。

何から何までサイエンス・フィクション(SF)に思える。だが、どれだけ多くのものが危機にさらされているかを考えれば、こうした急進的な介入法を少なくとも考慮の対象に含めるべきだと主張する研究者がいることは、十分に理解できる。

氷河について楽観的に考えるのは、このところますます難しくなっている(不安がらせるつもりはないが、南極西部のスウェイツ氷河は、しばしば「終末の氷河」と呼ばれる)。

たとえば、先月発表された2つの研究結果を見てみよう。英国南極研究所(The British Antarctic Survey)は、これまででもっとも詳細な南極の岩盤(南極の氷塊の下にある基礎)の地図を公開した。これまでの2倍の計測地点を分析したこの研究により、すでに海面下に沈んだ岩盤に乗っている氷の量が、従来の想定よりも多いことが明らかになった。これはすなわち、海水の流入によって氷の融解が早まる恐れがあり、南極の氷は従来の推定よりも変化に脆弱だということを示している。

もうひとつの研究は氷底水路に関するものだ。氷底水路は氷の下を流れ、しばしば氷底湖を水源とする。研究チームは、移動速度の速い氷河の下を流れる大量の水が、直接的に融解を早めているだけでなく、氷床を滑りやすくすることによっても、より多くの氷を溶かしていることを明らかにした。

以上は氷河に関する最新研究の中から、たった2つをピックアップしただけだ。どのニュースサイトを見ても、最近の記事に異口同音の不穏なメッセージが見つかるはずだ。氷河の融解は従来の認識よりも速く進んでいる、というように(MITテクノロジーレビューにもこうした記事はある。2016年に報じた、「海面上昇の規模は、沿岸部の不動産価格を下落させるほど深刻だった」という記事だ)。

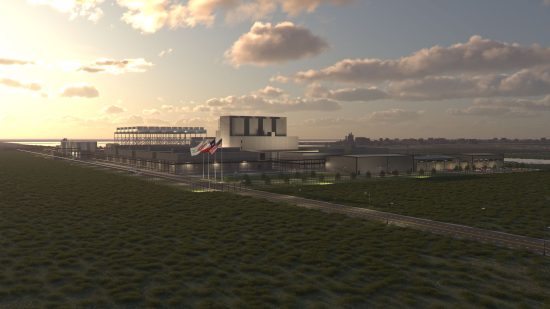

そして、新たな研究グループが氷河の解明を進める取り組みに加わった。アレート氷河イニシアチブ(Arête Glacier Initiative)は、マサチューセッツ工科大学(MIT)とダートマス大学の研究者たちが設立した非営利研究機関であり、氷河が融解する仕組みを解明し、その流れを逆転させる可能性を探る研究に対し、すでに初回の助成金を交付した。テンプル編集者が先日の独自記事で報じたとおりだ。

グループの共同創設者の一人で、MITの准教授を務める地球物理学者ブレント・ミンチューが氷河の研究に惹かれたのは、海面上昇に及ぼしうる影響の大きさからだ。「けれども長年研究を続けるうちに、深刻な言葉で現状を伝えるだけでは満足できなくなりました。私たちに何ができるかを進んで問いかけるようになったのです」。

ミンチュー准教授は、氷河の未来を変える計画案を検討する研究者たちのひとりだ。世界各地の研究グループが提唱している戦略には、氷河を支える物理的構造の建設や、融解を加速させる温水の流入を遅らせるための巨大カーテンの設置などがある。アレート氷河イニシアチブが注目する別のアプローチは、「基盤介入(basal intervention)」と呼ばれるものだ。これは要するに、氷河にドリルで穴を空け、底部を流れる水を汲み上げて再凍結させることで、移動や融解を遅らせるというものだ。

いったいどうやって実現するつもりなのだろうと思うのは、あなただけではない。想像を絶するほど巨大な規模の工学プロジェクトであり、莫大な費用がかかり、法的・倫理的問題も山積している。南極はどの国にも帰属せず、南極条約の下に国際管理されている。このようなプロジェクトを進めるかどうかを、どうやって決定するというのか?

そして、副作用への懸念もある。つい先日の、北極氷プロジェクト(Arctic Ice Project)に関するニュースを思い出そう。このプロジェクトでは、海氷の融解を遅らせるため、日光を反射する物質で氷を覆う案の実証研究を続けていた(海氷と氷河は同じではないが、主要な問題のいくつかは共通する)。

同プロジェクトで最大級の野外実験では、アラスカの約4200平方メートルの氷床の表面に、砂のような微小なシリカ粒が撒かれた。しかし、新たな研究によりこの素材が食物連鎖を撹乱する可能性が浮上し、研究機関は実験の終了と進行中のプロジェクトの規模縮小を発表した。

温室効果ガス排出を削減して気候変動の根本原因に対処するほうが、氷の上に粒を撒いたり、約31万立方キロメートルの氷河の移動を食い止めたりするよりも、ずっと真っ当な対策であることは間違いない。

だが、私たちは排出量削減にあまり熱心ではない。それどころか、大気中の二酸化炭素濃度の上昇率は2024年に過去最高を記録した。それに、たとえ私たちがいますぐ温室効果ガスで大気を汚染するのをやめたとしても、もっとも脆弱な氷河を救うには手遅れかもしれない。

気候変動を長年報じ、私たちが置かれた状況を目の当たりにするほどに、とり得るすべての選択肢を少なくとも検討しなければならないという衝動に、私も共感するようになった。たとえそれが、SFとしか思えないものであっても。

- 人気の記事ランキング

-

- What is vibe coding, exactly? バイブコーディングとは何か? AIに「委ねる」プログラミング新手法

- A Google Gemini model now has a “dial” to adjust how much it reasons 推論モデルは「考えすぎ」、グーグルがGeminiに調整機能

- Anthropic can now track the bizarre inner workings of a large language model 大規模言語モデルは内部で 何をやっているのか? 覗いて分かった奇妙な回路

- Meet the researchers testing the “Armageddon” approach to asteroid defense 惑星防衛の最終戦略 科学者たちが探る 「核爆発」研究の舞台裏

- ケーシー・クラウンハート [Casey Crownhart]米国版 気候変動担当記者

- MITテクノロジーレビューの気候変動担当記者として、再生可能エネルギー、輸送、テクノロジーによる気候変動対策について取材している。科学・環境ジャーナリストとして、ポピュラーサイエンスやアトラス・オブスキュラなどでも執筆。材料科学の研究者からジャーナリストに転身した。