人工光合成が次段階へ、新型人工葉が炭化水素合成に成功

ケンブリッジ大学らの研究チームが開発した新型人工葉が、太陽エネルギーを利用してエチレンやエタンなどの炭化水素合成に成功した。研究チームは5〜10年以内の実用化を視野に入れている。 by Carly Kay2025.03.14

- この記事の3つのポイント

-

- ケンブリッジ大学らの研究者が人工葉で炭化水素の合成を実証

- 新手法では銅ナノフラワー触媒で二酸化炭素を炭化水素に変換

- 装置の耐久性と効率の向上が必要だが5〜10年以内の実用化に期待

長年にわたり、研究者たちは光合成(植物が太陽光を利用して二酸化炭素と水からエネルギーを生成するプロセス)を再現する装置の開発に取り組んできた。これらの「人工葉」は、太陽光を利用して水を酸素と水素に分解する。こうして得られた水素は、自動車の燃料や発電に活用できる。そして現在、ある研究チームは、よりエネルギー密度が高い燃料の創出を目指している。

さまざまな企業が、高温条件下で一酸化炭素(二酸化炭素から得られる)と水素を結合させることで、約1世紀にわたって合成燃料を製造してきた。しかし現在期待されているのは、人工葉が太陽の力を利用して、より持続可能で効率的な方法で同様の合成を実現することだ。

この研究グループの装置はエチレンとエタンを生成し、人工葉が炭化水素を合成できることを実証した。この開発により、製造コストを抑えつつ、より環境に配慮した方法で燃料や化学物質、プラスチックを製造する可能性が開かれた。

ケンブリッジ大学で研究チームを率いるヴァージル・アンドレイ研究員は、このテクノロジーを利用して燃焼後に二酸化炭素を排出しない燃料の開発を最終目標に掲げている。大気中や発電所から回収した二酸化炭素をこのテクノロジーを活用して処理すると、生成される燃料はカーボンニュートラル(炭素中立)となり、化石燃料への依存度を下げることができる。

「私たちの最終目標は、二酸化炭素を原料として、各種産業や日常生活に必要な燃料や化学物質を生産できるようにすることです」。今年2月、ネイチャー・カタリシス(Nature Catalysis)誌に共著論文を発表したアンドレイ研究員は語る。「自然界の炭素循環を再現できれば、これ以上化石資源に頼る必要がなくなります」。

銅ナノフラワー

この研究チームの装置も他の人工葉と同様、太陽エネルギーを活用して化学物質を合成している。ただし炭化水素の合成は水素の生成よりも多くのエネルギーが必要で、複雑なプロセスとなる。

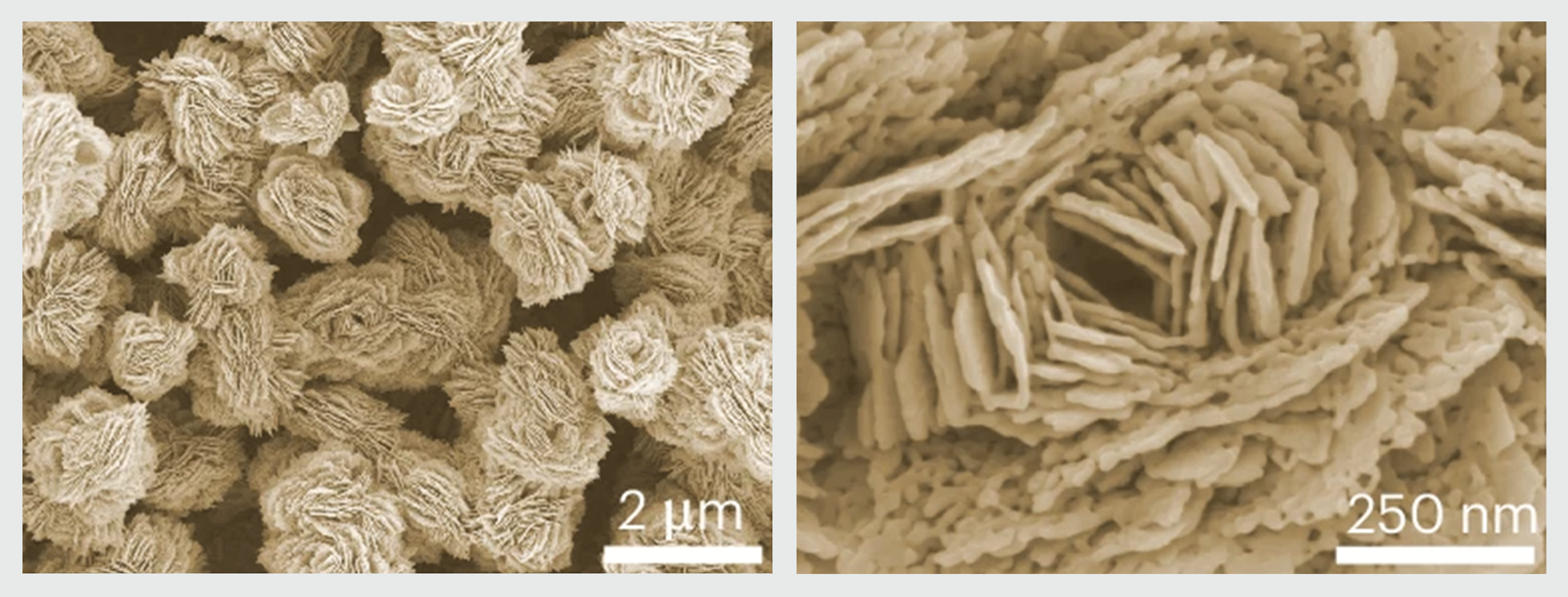

この難題に挑むため、研究者たちは複数の革新技術を取り入れた。その一つが先述の論文の共著者であるカリフォルニア大学バークレー校のペイドン・ヤン教授のグループが開発した、花のような形の微細構造を持つ銅触媒だ。装置の片側ではこの「ナノフラワー」の表面に電子が集まり、この電子を利用して二酸化炭素と水から、エチレンやエタン、2つの炭素原子を持つ炭化水素などの分子へと変換に成功した。

ANDREI, V., ROH, I., LIN, JA. ET AL. / NAT CATAL (2025)

「このナノフラワー構造は自在に調整でき、さまざまな分子を作り出せるのが特徴です」とアンドレイ研究員は話す。「銅触媒のナノ構造を変えるだけで、まったく異なる生成物が得られます」。

装置のもう一方の側では、研究チームが新たな技術革新を実現した。光を吸収するシリコンナノワイヤーを採用して、一般によく使われる水ではなくグリセロールを処理することで、より効率的に電子を供給できる方法を開発したのだ。この方法には副次的な利点もある。グリセロールを利用したプロセスからはグリセリン酸や乳酸、酢酸といった有用な化合物も生成され、これらは化粧品産業や製薬産業で利用できる。

スケールアップ

実験システムは機能したものの、商業的に実用可能な燃料源の実現に向けた通過点に過ぎない。「この研究によってコンセプトが予想通りに機能することが証明されました」。シンガポール国立大学の助教授で、化学と生体分子工学を専門とするヤンウェイ・ラムは述べる。「ただし現状の性能では実用には程遠く、課題は残っています」と同助教授は付け加えた。

アンドレイ研究員によると、燃料生産技術として実用化するには装置の耐久性と効率をさらに高める必要があるという。それでも研究は確実に前進している。

「私たちが成果を上げられたのは、従来の概念にとらわれず、これまで実際には活用できなかった最先端技術に着目したからです」と彼は述べる。「この技術が今後5〜10年のうちに実用化されると、私は楽観的に見ています」。

- 人気の記事ランキング

-

- Anthropic can now track the bizarre inner workings of a large language model 大規模言語モデルは内部で 何をやっているのか? 覗いて分かった奇妙な回路

- Promotion MITTR Emerging Technology Nite #32 Plus 中国AIをテーマに、MITTR「生成AI革命4」開催のご案内

- AI companions are the final stage of digital addiction, and lawmakers are taking aim SNS超える中毒性、「AIコンパニオン」に安全対策求める声

- This Texas chemical plant could get its own nuclear reactors 化学工場に小型原子炉、ダウ・ケミカルらが初の敷地内設置を申請

- Tariffs are bad news for batteries トランプ関税で米電池産業に大打撃、主要部品の大半は中国製

- カーリー・ケイ [Carly Kay]米国版 寄稿者

- 米国カリフォルニア州サンタクルーズを拠点とするサイエンスライター。