戴 岑容:衛星画像解析で災害時の「鳥の目」をつくるAI研究者

NEC ビジュアルインテリジェンス研究所の戴 岑容は、人工衛星から地表を観測した画像を解析するAIを開発し、大規模な自然災害発生時の迅速な被害把握を支援する。 by Yasuhiro Hatabe2025.02.19

気候変動の影響によって大雨・台風などの極端な気象現象のリスクが高まり、災害の増加や激甚化が懸念されている。また、日本は地質学的に4つのプレートの境界に位置し、世界でも有数の地震国でもある。大規模な災害が発生した際に、被害状況を速やかに把握する手段として期待されているのが、人工衛星の観測画像の活用だ。

2022年に「Innovators Under 35 Japan (35歳未満のイノベーター)」の1人に選ばれたNEC ビジュアルインテリジェンス研究所の研究員である戴 岑容(タイ・サンジョン)は、災害救助の支援を目的とする合成開口レーダー(SAR)衛星の画像解析に取り組んでいる。

人工衛星から被災地の状況を迅速に観測

「SARは光学センサーと異なり電波を使って地表を観測するため、昼夜を問わず、また天候の影響を受けることなく撮影できます。この特性は、特に防災・減災において非常に有効です」。

戴はSAR画像の利点をこう説明する。例えば森林火災で辺りに煙が充満している場合や、大雨による洪水で被災地が雲に覆われている場合など、光学センサーでは地表の状況を把握するのが難しい。しかしSARであれば、煙や雲を通過して地表の正確な状況を数十センチメートル単位の分解能で観測できる。さらに、人工衛星は一度に広大なエリアを撮影するため、ドローンや人力で情報収集するよりもはるかに効率的だ。

災害救助のためのさまざまな意思決定を迅速にサポートする上で、このスピードは極めて重要となる。ただ一方で、「SAR画像には課題もある」と戴は話す。

「それは解釈の難しさです。SAR画像は私たちが普段目にする『写真』とはまったく異なります。超音波検査画像が医師でなければ読み解けないように、SAR画像を読み解くには専門的な訓練が必要です。一方で、人間の代わりに人工知能(AI)にSAR画像を理解させるには多くのラベル付きデータが必要となります。ただ、そうしたデータを準備することも非常に困難でした」。

自然言語でSAR画像から情報を引き出す

そこで戴らは、SAR画像データに特化した画像解析AIを開発した。実際の災害時の地表の状態のデータが少ないため、まずシミュレーター・3Dモデルを構築し、それを用いてSAR画像を模したラベル付きのシミュレーション・データを大量に作成する。このシミュレーション・データをAIモデルの学習に活用している。

「これまで、SAR画像のアーカイブデータを有効活用し、インサイトを導き出すといった取り組みはあまりありませんでした。それらを大規模モデルの訓練に用いることでデータから知識を抽出し、整理することが可能になりました。この方法では、長年にわたり蓄積されてきた『ラベル付けされていないSAR画像』から現実世界の状況をAIに学習させることができます。それによって、少ないラベル付きデータからでも高精度な予測が可能になります」。

さらに、「近年はGPTのような大規模言語モデル(LLM)が登場したことで、膨大なSAR画像データの活用方法も変わりつつあります」と戴は話す。SAR画像解析と大規模言語モデルを組み合わせたシステムの開発も進めているのだという。

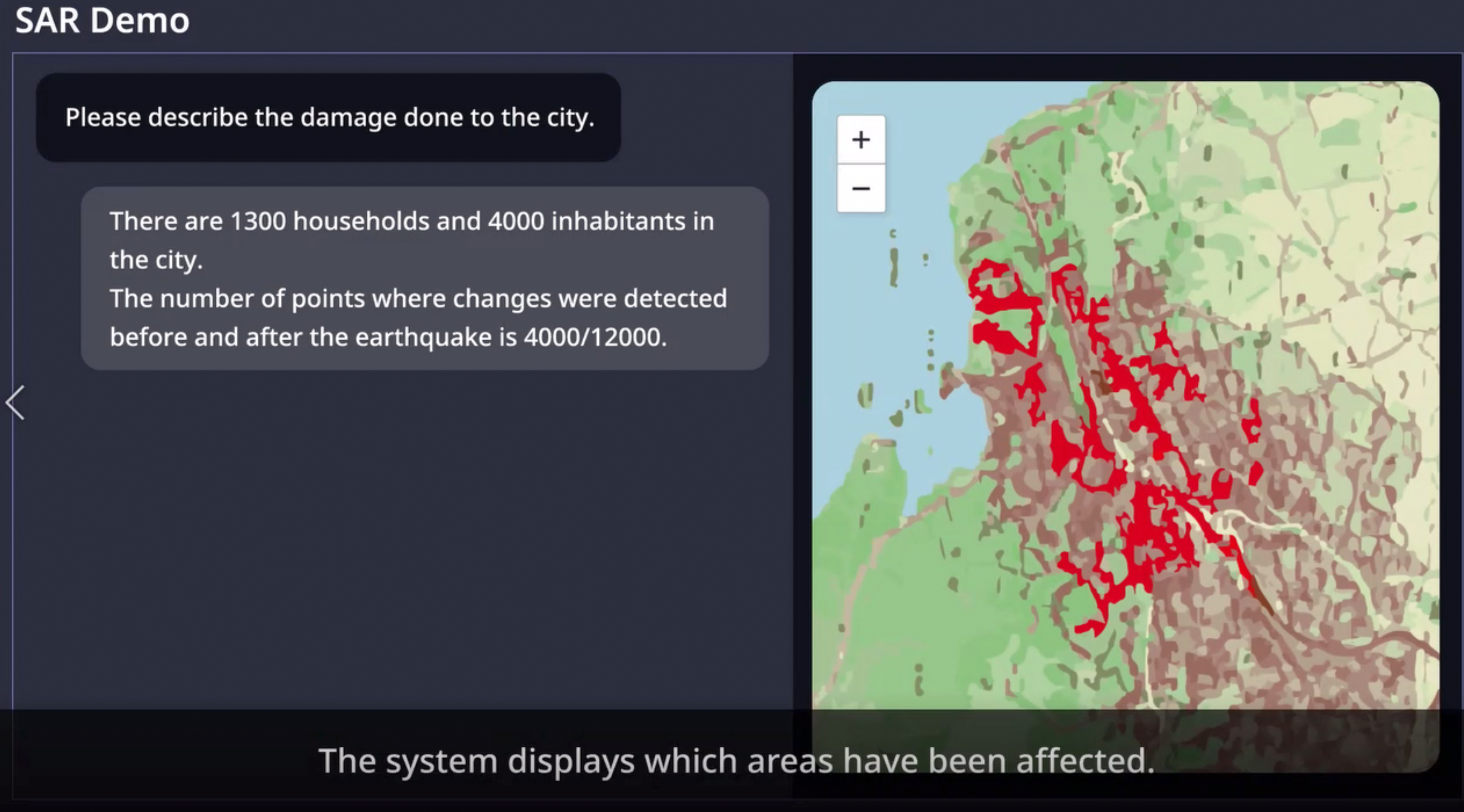

2024年の元旦に発生した能登半島地震のデータを使ったNECの社内検証では、現地の地理情報や、自治体が公開している建物やインフラ、人口・世帯数などのオープンデータと組み合わせて活用しながら被災状況を迅速に分析した。このシステムでは、異なる地点の画像を比較して、地表の変化を検出・解析している。その解析結果は自然言語インターフェースと統合され、そのままでは解釈が困難なSAR画像が、直感的に理解しやすい形で提供されている。

「私たちの目標は、SAR画像の解析技術を用いて、人々がそれらを簡単に利用できるようにすることです」。

人工衛星という新しい「鳥の目」

幼い頃の戴は、外国のSF映画が好きだった。立体物が写し出されるホログラムや、空中に浮かぶパネル型のユーザー・インターフェース、高い知能を持つロボットなどに魅了され、それらを実現するコンピューターやプログラミングに興味を持ち始めた。日常のさまざまな経験の積み重ねから徐々にデータサイエンスに関心を持つようになり、香港大学ではコンピューターサイエンスを専攻した。

「大学時代に講義を受けた教授は、子どもたちがプログラミングをもっと簡単に学べるよう、ドラッグ&ドロップを用いてプログラミングができるインターフェースを開発していました。それを目にした私は、複雑な技術を誰でも使いやすい形で提供することの重要性を深く学びました」。

香港科技大学で修士号を取得した後は「想像力を必要とする仕事に就きたい」と考え、研究職のポジションを探していたところNECの募集を見つけ、2019年に入社した。SAR画像の解析に関心を抱いたのは、人々に「鳥の目」を提供できると考えたからだ。

マネジメントの世界には、『虫の目、鳥の目、魚の目』という言葉がある。細部を見る『虫の目』、一歩引いて全体を俯瞰する『鳥の目』、時間の流れの中での変化を捉える『魚の目』を駆使し、さまざまな角度から物事を見るという意味だ。

「私たちは普段、『虫の目』や『魚の目』で物事を考えることが多いと思います。対して、衛星画像では文字通り『鳥の目』で世界を見ることができます」と戴は話す。読み解くのが難しいSAR画像をAIを用いて解析することで、広い視野でパターンや変化を観察できるようになり、補完的な「鳥の目」を人々にもたらすと戴は考えている。

災害発生前の防災対策にも生かしたい

災害救助という目的を念頭に研究開発する上で、戴は「実際の状況を尊重している」という。

「AIには幻覚(ハルシネーション)という問題があります。統計的なパターンに基づいて一見正しいように見える答えを出すけれども、事実とは異なっていたり的外れな答えを出してしまったりする問題です。これに対して災害救助の現場では、伝統的な安全評価や、長年にわたり蓄積された経験と専門知識が重要な役割を果たしています。AIが提供する洞察をそのまま正しいものとして受け入れるのではなく、必ず現場の状況と照らし合わせ、専門家の知見によって検証される必要があると考えています」。

能登半島地震では、土砂崩れなどによる交通や通信状態の悪化により、遠隔地の救助が大幅に遅れたことが問題となった。今後はそうした状況を未然に予測し、例えばハザードマップを更新したりといった防災対策にも生かしていきたいと考えている。

「災害が起こった後に初めて安全上のリスクに気づくことが多い。でも、災害が起こる前に対策ができれば、被害をより抑えることが可能になります。現在開発している大規模モデルによって膨大な量の過去のSAR画像データと地理情報を合わせて分析し、リスクの兆しが見えるようになれば、防災・減災のための対策に予算を割り当てる際の参考になるかもしれません。その根拠となればと考えています」。

現在の研究において災害救助や防災対策を目的に置いているのは、雲の透過性や昼夜を問わず撮影できるSAR画像の特性が活かせるからだ。

「宇宙を飛ぶ人工衛星から『鳥の目』で地表を見るSAR画像を、誰もが簡単に使えるようにしていきたい。そして将来的には災害救助以外の用途でも役立てられれば本当にうれしいですね」。

◆

この連載ではInnovators Under 35 Japan選出者の「その後」の活動を紹介します。バックナンバーはこちら。

- 人気の記事ランキング

-

- AI companions are the final stage of digital addiction, and lawmakers are taking aim SNS超える中毒性、「AIコンパニオン」に安全対策求める声

- Promotion MITTR Emerging Technology Nite #32 Plus 中国AIをテーマに、MITTR「生成AI革命4」開催のご案内

- Anthropic can now track the bizarre inner workings of a large language model 大規模言語モデルは内部で 何をやっているのか? 覗いて分かった奇妙な回路

- This Texas chemical plant could get its own nuclear reactors 化学工場に小型原子炉、ダウ・ケミカルらが初の敷地内設置を申請

- Tariffs are bad news for batteries トランプ関税で米電池産業に大打撃、主要部品の大半は中国製

| タグ |

|---|

- 畑邊 康浩 [Yasuhiro Hatabe]日本版 寄稿者

- フリーランスの編集者・ライター。語学系出版社で就職・転職ガイドブックの編集、社内SEを経験。その後人材サービス会社で転職情報サイトの編集に従事。2016年1月からフリー。