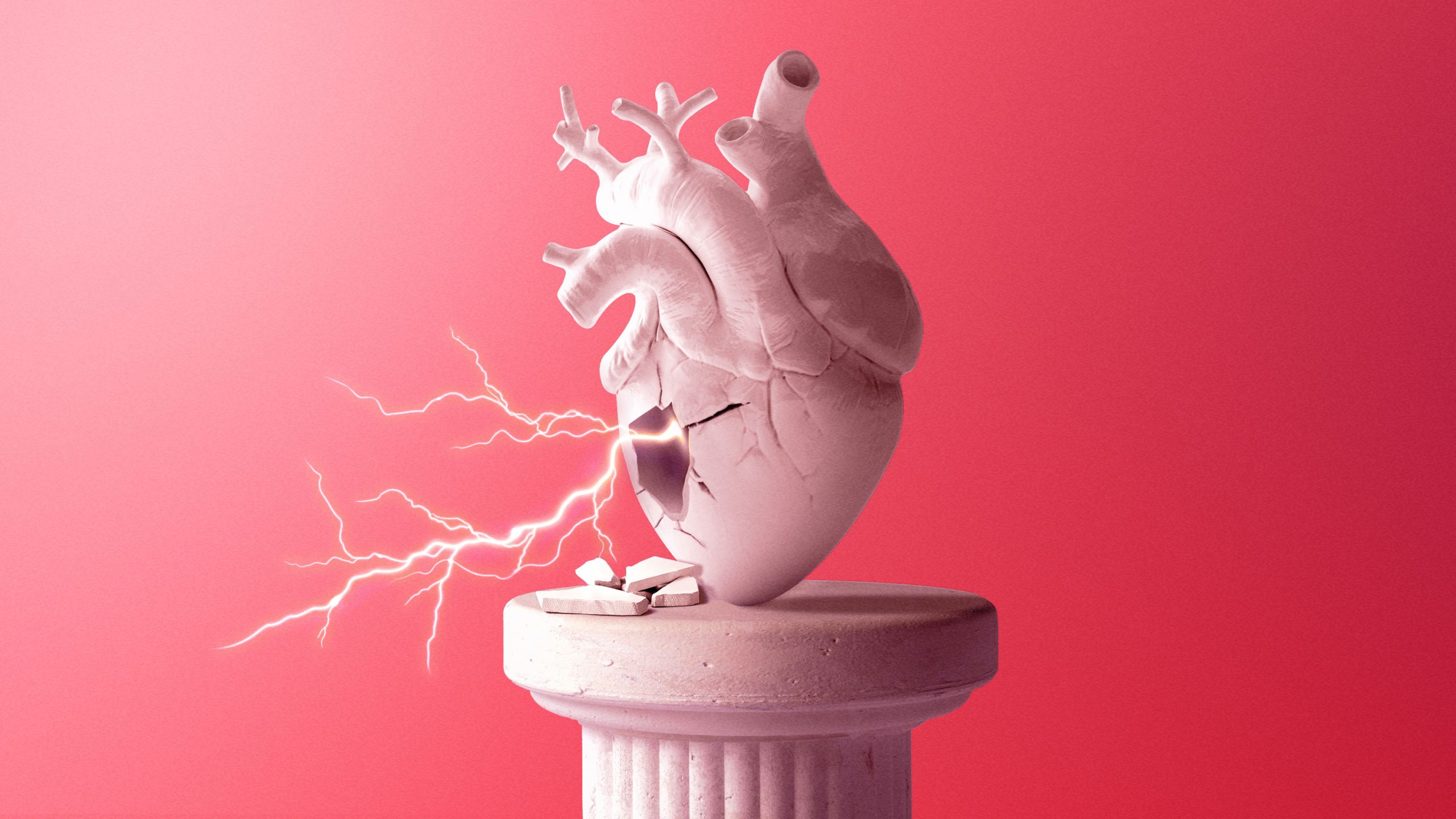

現代という「不整脈 」

——失われたリズムを求めて

心臓の不整脈をきっかけに、筆者は現代社会が抱える「リズムの乱れ」について考察を始めた。パンデミック、気候変動、テクノロジーの急速な進化――。かつてない速度で変化する世界の中で、私たちは何を失い、何を取り戻そうとしているのか。 by David Ewing Duncan2024.11.27

ドクドク、ドクドク、バン、

ドク、心拍が飛ぶ、

ドクドク、停止……

私の心臓はこんなふうに鼓動しているはずではなかった。あまりに速く、凹凸があり、間があり、リズムが乱れる。スマートウォッチを見ると、私の脈拍は最高で1分間に210回で、胸が締め付けられる際にあらゆる方向に跳ね上がっていた。私は心臓発作を起こしていたのだろうか?

その日、2022年7月4日、私はマーサズ・ヴィンヤードで約19キロメートル(12マイル)のサイクリングをしていた。私はカラフルなパラソルの下で日光浴をする海水浴客のいるインクウェル・ビーチを通り過ぎ、海から吹き付ける熱く湿った向かい風に向かってペダルを踏み込んだところだった。そのとき初めて、胸が引っ張られるような感覚を覚えたのだ。足がガクガクし、頭がクラクラし始めた。私は自転車を停め、スマートウォッチをチェックし、心房細動が起きていることを発見した。小洒落た名称の心房細動とは不整脈の一種である。心臓は鼓動しているが、適切なリズムではないのだ。心房とは心臓の上部の部屋のことで、細動とは「協調しない電気的活動」の発作を意味する。

私はこの話を、個人的な恐怖の瞬間を伝えるためではなく、「不整脈」というアイデアを考察するためにしている。生活の重要なリズムが、何らかの原因で突然狂いだし、予測不可能になる——。その日、2022年7月4日は蒸し暑く、気温は32℃(華氏90度)を超えていた。しかし、それ以上の暑さの中で何度も自転車を漕いだ経験があった。その上、私は最近2度目の新型コロナウイルス感染症から回復したばかりだった。さらに言えば、64歳の私はもう若者ではなかった(たとえそう振る舞うことがあったとしても)。

直接的な原因が何であれ、その日の私の心を捕らえたのは、「不整脈」というアイデアそのものだった。かつて安定していると思えた心臓の鼓動が今や不安定であること、そしてこの不安定さが2020年代の生活全般におけるリズムの乱れとどう関連付けられるのかということだ。一人の人間の心臓の異常を、種や時代全体の現状に結びつけることにかなりの飛躍があるのは分かっている。しかし、マーサズ・ヴィンヤード病院の救急外来で担架に横たわる間、私はそんなことを考えていたのだ。

もしかしたら、あなたも感じているかもしれない。世界が1拍や2拍、いやそれ以上を飛ばしてしまっているように。デマゴーグがわめき、民主主義が揺らぎ、ハリケーンが猛威を振るい、氷河が溶け、夕焼けが深いオレンジ色に染まる一方で、火災は煙を空と私たちの肺にまき散らしている。スマートフォンの小さな画面では、インフルエンサーが不要な商品を売り込む一方で、無意味な戦争が何万人もの生活を破壊し、人を殺し、傷つけている様子を伝えている。何十億もの人々が依然として貧困に苦しみ、孤独と精神的健康の危機が深刻化する中、AIが私たちを救うのか、それとも私たちをペットにしてしまうのかという不安は尽きない。

私は人生の大半を楽観主義の中で過ごしてきた。物事は最終的にはうまくいくと信じていたのだ。しかし、看護師が私を入院させ、胸に心電図のリード線を取り付けたとき、未来に対する疑念が押し寄せるのを感じた。担架に横たわったまま、モニターで自分の心拍が依然として異常に速く、不規則に跳ね上がったり下がったりするのを見ていた。その間、別の看護師が私の手に針を刺し、生理食塩水の点滴バッグを接続してくれた。やがて、若く真剣な表情をした医師が診察に現れ、私は初めて医師が発するその言葉を耳にした。

「不整脈(arrhythmia)が起きています」と医師は言った。

心臓が速く鼓動している状態でも、私はその言葉に興味をそそられずにはいられなかった。それは、これまで耳にしたことはあっても、自分に直接向けられたことのない言葉だった。私はいつものように手元に置いてある携帯電話を取り出し、「不整脈」という言葉の意味を調べてみた。

不整脈(ar·rhyth·mi·a)

名詞:「不規則または異常なリズムで心臓が鼓動する状態」。ギリシャ語の「なし」を意味するa-と、「リズム」を意味するrhuthmos(リュトモス)に由来。

私は横になり目を閉じて、この言葉のギリシャ語の語源を頭の中で思い浮かべながら、何度か口に出して繰り返した。

リュトモス、リュトモス、リュトモス……

リズム、リズム、リズム……

自分の心臓の鼓動に合わせて指をタップしようとしたが、もちろんできなかった。なぜなら、以前なら指が簡単に追えたような、安定した予測可能なリズムで心臓が鼓動していなかったからだ。結局のところ、私の心臓はリュトモス(リズム)で鼓動するように作られているのである。アリュトモス(arhuthmos、リズムなし)ではなく。

後に、ギリシャ語のrhuthmos( ῥυθμός) は、英語のリズム(rhythm)と同様に、心臓の鼓動だけでなく、安定した運動、対称性、動きなどあらゆるものを指しているということだった。古代ギリシア人にとって、この言葉は音楽やダンス、振動の物理学、バランスや調和の状態と密接に結びついていた。リュトモスの概念は、ギリシャの古典彫刻にも取り入れられた。彫刻家たちはカノン(Kanon)と呼ばれる厳格な比率の公式を使用し、リュトモスの美を形作った。5世紀の彫刻家ポリクレイトス(Polykleitos)による『ドリフォロス(槍を持つ者)』がその一例だ。この彫像は現在、アテネのアクロポリス博物館に展示されているが、乳白色の石から引き出されたような流れるような動きが感じられる。

古代ギリシア人は、リュトモスを感情の調和やバランスと見なし、劇作家たちはその乱れを描いた悲劇を創り上げた。たとえば、アイスキュロス(Aeschylus)の『縛られたプロメテウス』では、プロメテウスが「このリズムの中で、私は捕らえられている」と叫ぶ。プロメテウスが人間に火を伝えたことで、それまで神々のための道具であった火を人間に与えたことに対するゼウスの容赦ない罰が、リュトモスとなったのだ。ここでリュトモスは、ゼウスがプロメテウスに課した罰——ワシに肝臓を食われ、夜には再生し、永遠に繰り返される痛みと懺悔の拍子——として描かれる。

現代では、心臓専門医はリュトモスという言葉を、酸素と血液を混ぜ、約9.6万キロメートル(6万マイル)の静脈、動脈、毛細血管を通して指先、つま先、前頭皮質、腎臓、目などあらゆる場所に血液を送り込む、胸の筋肉の物理的な鼓動を指すのに使っている。2006年、心臓電気生理学に特化した季刊の医学雑誌『Rhythmos』が創刊された。心臓電気生理学は、心臓を規則正しく拍動させる(2022年夏の私にとってはそうではなかったが)電気信号に焦点を当てた副専門分野だ。

疑問が残った。なぜ?

私の知る限りでは、私はゼウスに罰せられていたのではなかったが、どこかの神や女神を怒らせ、そのためにお叱りを受けている可能性は完全には否定できなかった。もしかしたら、新型コロナウイルスが犯人だったかもしれない。神の力を持つ極小のRNAの束が私たち人間を混乱させるのかもしれない。だが、誰にそれが分かるだろう? この悪質なウイルスについて科学が解明するにつれ、新型コロナウイルスが通常心臓がリュトモスの状態に保たれるようにする神経系や組織を大混乱に陥れる可能 …

- 人気の記事ランキング

-

- China built hundreds of AI data centers to catch the AI boom. Now many stand unused. AIデータセンター 中国でバブル崩壊か? 需要低迷で大量放置の実態

- Promotion MITTR Emerging Technology Nite #32 Plus 中国AIをテーマに、MITTR「生成AI革命4」開催のご案内

- AI companions are the final stage of digital addiction, and lawmakers are taking aim SNS超える中毒性、「AIコンパニオン」に安全対策求める声

- How 3D printing could make better cooling systems 3Dプリントで製造の制約を解放、高効率な熱交換器が設計可能に

- Brain-computer interfaces face a critical test 使用者は世界100人未満、 脳インターフェイスは 本当に実用化できるか?