松永浩貴:「枠を超えた発想」が生み出す革新的なロケット推進剤

防衛大学校応用科学群応用化学科講師の松永浩貴は、高エネルギーイオン液体(EILs)を見いだし、安全かつ高性能な次世代ロケット推進剤の開発を通じて民間主導の宇宙開発・宇宙利用を促進する。 by Yasuhiro Hatabe2024.10.18

超小型ロケット・人工衛星を使用した民間主導の宇宙開発が急速に進んでいる。それら宇宙機の姿勢制御や軌道変更に使用される小型ロケットエンジン(スラスター)の推進剤には従来、主にヒドラジンという物質が使われてきた。だが、毒性が非常に高く、取り扱いには特殊な設備や厳重な管理が必要だ。そこで、ヒドラジンに代わる新しい推進剤として松永浩貴が開発しているのが、「高エネルギーイオン液体(Energetic Ionic Liquids:EILs)」である。

松永はこのEILsの開発の取り組みが評価され、2022年に「Innovators Under 35 Japan(35歳未満のイノベーター)」の1人に選ばれた。

JAXAと連携し、地上での燃焼試験から宇宙での実証ステージへ

2023年10月、松永はそれまで8年半ほど働いた福岡大学から防衛大学校へ籍を移した。現在は、同大学校の応用科学群応用化学科の講師として勤務し、研究を続けている。

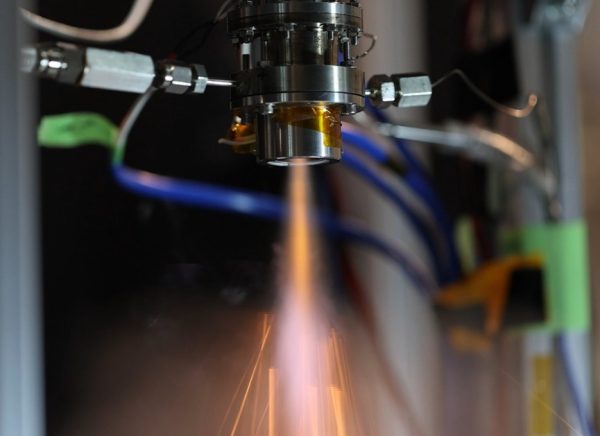

U35受賞時にはEILsは基礎研究の段階だったが、その後の約2年で燃焼試験を進めてきた。2023年3月には1回目の燃焼試験をJAXAの地上施設で実施し、それから数回の実験を経て、大気中でEILsが安定して燃焼することを実証した。

「次は地上施設で宇宙と同じ真空の環境を作り、そこで期待通りに燃焼・作動するかを確認する試験を計画中です。また来年度以降、JAXAの観測ロケットに積んで実際の宇宙空間でも試験を実施すべく準備を進めています」。

EILsの研究は、主に2つのグループで進められている。1つは産官学(一部学生を含む)のメンバーで構成される「高エネルギー物質研究会」。推進剤としての利用だけでなく、さまざまな用途でのEILsの利用可能性を含めて研究している。

もう1つは、JAXAの「将来深宇宙探査に向けた革新的超小型推進システム技術実証リサーチグループ」だ。さまざまな分野の専門家が集まるグループで、化学分野について松永が取りまとめを担当している。燃焼試験はこのグループを中心に進めているところだ。

燃えないはずのイオン液体をロケットの推進剤に

横浜国立大学工学部の学部生時代、松永は次世代のロケット推進剤として有力視されていたADN(アンモニウムジニトラミド)という物質に着目した。

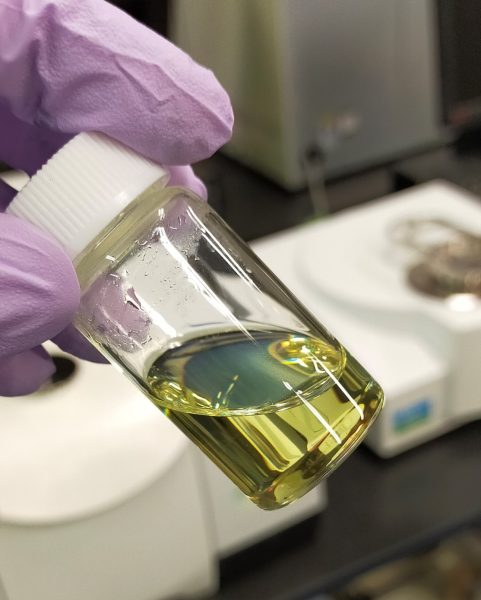

数々の研究を進める中で松永は、ADNを含む3種類の物質の結晶をビンの中で混合すると、水などの溶媒を用いずとも液体になることを発見する。後の調査で、この現象は凝固点降下によるものであることが判明した。これがEILsである。

「EILsは溶媒を使わないため揮発性が低く、危険なガスが発生しません。また溶媒がないぶんエネルギー密度が高く、推進剤としてのポテンシャルがあるのではないかと考えました」。

3つの物質のそれぞれの融点はおよそ100℃だが、混ぜて液体化し、一定以上の熱エネルギーを加えると燃えることが分かった。一般的なイオン液体は燃えにくい性質を持つとされているが、これを燃料として使う可能性を見出したのだ。

「さらに、イオン液体は電気伝導性など電気的な性質を持っているため、燃焼を使わない電気推進(エレクトロスプレー)で使用できる可能性もあると考え、別途研究を進めています」。

地球環境への問題意識から燃焼爆発の分野へ

ロケット推進剤の研究を手掛ける松永だが、もともと宇宙に興味があったわけではなかった。地球温暖化への関心が一般の人々の間でも高まった2000年代前半頃に高校時代を過ごした松永は、漠然と環境問題に関心を持ち始めていた。

その後、横浜国立大学へ進学し、環境や安全工学などを学べる工学部物質工学科を選んだ。あるとき、燃焼爆発・安全工学が専門の三宅淳巳教授の授業を受け、「非常に面白い」と興味をひかれた松永は、三宅教授の研究室に配属となる。

ロケット推進剤に興味を持ったのは、卒業研究のテーマを決めるために調査していたときだ。環境分野では当時、固体燃料の過塩素酸塩が燃焼するときに出る塩化水素が環境に悪影響を及ぼすとして問題視されていた。過塩素酸塩に代わる物質ということでADNに目を付け、そこから今につながる研究をスタートさせた。

2015年に博士号を取得した後は福岡大学で助教となり、JAXAや火薬メーカーと協力しながら本格的にイオン液体の研究をするに至っている。

枠にとらわれない考え方がイノベーションを生む

松永が研究活動において大事にしているのは、「『できない』とか『ありえない』と決めつけないこと」だという。例えば、固体の成分を混ぜて液体ができることも「ありえない」と決めつけないからこそ得られた新しい知見だ。また、燃えないはずのイオン液体を「燃やす」ことにしたのも、決めつけからは生まれない発想である。

「自分の専門分野にとらわれていると、できる範囲が限定されてしまう。幅広く、全く違う分野の情報も吸収して、研究をしていこうと心に決めています。それが、新しい発見、イノベーションにとって大事なことだと思います」と松永は力強く語る。

2023年に防衛大学校へ移った理由の1つも、自分の専門という枠を超えて視野を広げようと思ったからだった。

「今までは民間利用が念頭にありましたが、防衛用途での推進剤は、社会にとっても非常に重要な研究分野です。これまで自分が関わってきたのとは違う分野の知見も取り入れることで、研究者として成長できるのではないかと考えました」。

現在は、人工衛星専門の企業や大学と協力体制を築くべく、EILsを売り込んでいるところだという。

「イオン液体は混ぜる際のレシピによって、いろいろな性能を出せるんです。例えば、固体の状態では危険な物質を、イオン液体にすると安定化・安全化するケースも出てきています。もしかしたら、今は理論性能がとても高いけれど危なくて使えないと言われている物質も、この技術を使えば推進剤として使えるようになるかもしれません」。

危険な高エネルギー物質を安全に制御して扱う学問

当面の課題はスラスターを宇宙実証に持っていくことだが、中長期的には、EILsの合成・製造から運用までを見据えたプラットフォームの構築が課題だという。

「私の専門は宇宙やロケットではなく物質の研究ですから、このような不思議な液体がどのように燃えているかという現象を解明し、新しいEILs、新しい燃料を創出していくための技術基盤を高度化させていきたいと考えています。そして、研究協力者の人たちとも連携を取りながら、合成・製造から運用まで自在に使えるような基盤を作りたい」。

実用化すれば、ヒドラジンやコールドガスのボンベを積んでいる従来の人工衛星は姿を大きく変えるだろう。

松永によると、EILsを含む高エネルギー物質のような危険な物質を扱う研究は、日本国内ではあまり盛んではないのだという。

「『火薬学』ともいわれる分野で、確かにそれに近いですが、厳密にいうと火薬ではありません。そして、危険なものをいかに安全に制御して使うか、役立てるかが私の研究です」。

何も宇宙だけの話ではない。火薬や高エネルギー物質は自動車のエアバッグなど、私たちの身の回りでも使われている。

「この分野の研究を盛り上げ、発破技術や防衛分野も含めた国内の技術レベルの向上、発展につなげていきたい」と松永は意欲を見せる。

◆

この連載ではInnovators Under 35 Japan選出者の「その後」の活動を紹介します。バックナンバーはこちら。

- 人気の記事ランキング

-

- Anthropic can now track the bizarre inner workings of a large language model 大規模言語モデルは内部で 何をやっているのか? 覗いて分かった奇妙な回路

- Promotion MITTR Emerging Technology Nite #32 Plus 中国AIをテーマに、MITTR「生成AI革命4」開催のご案内

- AI companions are the final stage of digital addiction, and lawmakers are taking aim SNS超える中毒性、「AIコンパニオン」に安全対策求める声

- What is vibe coding, exactly? バイブコーディングとは何か? AIに「委ねる」プログラミング新手法

- Tariffs are bad news for batteries トランプ関税で米電池産業に大打撃、主要部品の大半は中国製

| タグ |

|---|

- 畑邊 康浩 [Yasuhiro Hatabe]日本版 寄稿者

- フリーランスの編集者・ライター。語学系出版社で就職・転職ガイドブックの編集、社内SEを経験。その後人材サービス会社で転職情報サイトの編集に従事。2016年1月からフリー。