岩本卓也:「三現主義」でインフラ危機を救う3Dプリンター起業家

ポリウス(Polyuse)の共同創業者の1人、岩本卓也は、複雑なものに面白さを感じ、建設用3Dプリンターメーカーの起業に至った。インフラの老朽化、建設業界の人手不足という待ったなしの問題に挑んでいる。 by Yasuhiro Hatabe2024.08.19

国内唯一の建設用3Dプリンターメーカー、Polyuse(ポリウス)を大岡 航と共に創業した岩本卓也は、2022年、「Innovators Under 35 Japan (35歳未満のイノベーター)」の1人に選ばれた。

日本国内の高速道路や橋、トンネルやダムなどの公共インフラは、高度経済成長期に整備されたものが多い。それらコンクリート構造物は老朽化が進み、ここ数年のうちに多くが耐用年数を迎えるといわれる。一方で、インフラ工事の担い手である土木・建築業では高齢化が進み、10年後には必要な労働者の数に対して約3割が足りなくなるという深刻な状況が予測されている。建設用3Dプリンターは、この問題の解決につながるテクノロジーとして注目されている。

土木・建築業界で存在感を増す3Dプリンター

ポリウスの建設用3Dプリンターによる施工事例は急増している。施工実績がある都道府県は35、件数にして100を超え、業界での存在感は着実に高まっている。

「私たちの調査では、国内に存在する建設用3Dプリンターは24台。うちポリウス製は2台だけです。ですが、国内の施工事例の70%以上、土木分野に限れば約90%がポリウス製の3Dプリンターによるものです」。

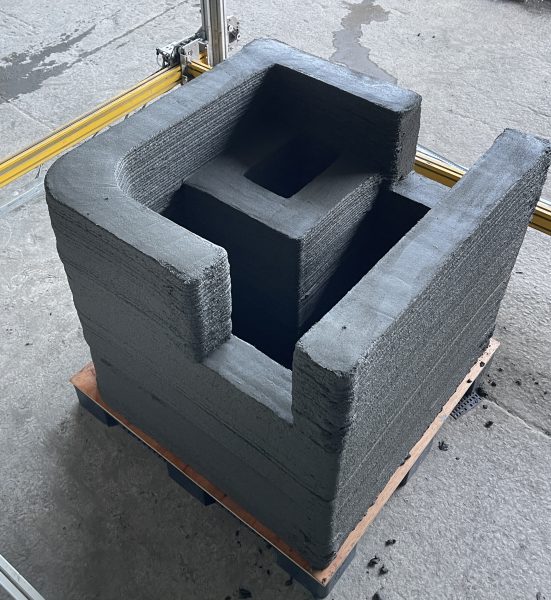

建設業界において施工が難しいとされるいくつかの構造物のうち、重要構造物というカテゴリーがある。その1つである「フーチング」という、橋の脚を支える土台部分の施工に3Dプリンターの使用が認められ、2023年11月には実際の施工に至った。

こうして量と質の両面で実績を積み重ねて来た中、現在ポリウスは、建設用3Dプリンターの施工指針を策定する土木学会のプロジェクトに参画している。安全・品質管理の方法、強度計算の基準など、3Dプリンターを活用するうえでのルールが盛り込まれる。

ポリウスはこの取り組みの旗振り役として、50社を超えるパートナー企業と連携し、業界全体を巻き込んだ動きを生んだ。通常3年かかると言われる指針策定プロセスを1年半に短縮する急ピッチで、2025年3月の発表を目指している。

「おもしろい」を求めていたら建設用3Dプリンターにたどり着いた

高校時代。ロボットに興味があった岩本は、東京工業大学の高校生向けプログラムに参加し、松下将士(ポリウス共同創業者)と出会う。「彼にはかなわない」と感じた岩本は、信州大学の理学部物質循環学科へ進み、ロボットではなく生物・有機化学系の研究に取り組んだ。大学卒業後は、文転して一橋大学大学院のMBA課程に進み、組織論を研究した。

ちょうどその頃、スタートアップ企業を経営していた大岡と出会い、それが転機となった。「海外で3Dプリンターで家を建てるのが流行っているらしい」と聞いた岩本が、「おもしろそう」と飛び込んだのが建設用3Dプリンターの世界だった。

岩本は、「起業するまで、建設の世界には微塵もタッチしていない人生ですよね」と笑いながらも、これまでの研究や活動のテーマは、「『複雑なもの』という点で一貫している」と話す。

建設用3Dプリンターは、一般的な3Dプリンターで使われる樹脂ではなく、不均一な粉末体であるセメント材料を用い、水和反応によって硬化させて造形する。3Dプリンターの機械を通す時は柔らかい状態を保たなければならないが、出力した後は形が崩れないよう速やかに硬化させたい。セメントは温度など環境変化にも影響を受けるため、造形物の品質を高く維持するには繊細な制御が必要になるのだ。

「建設用3Dプリンターがおもしろいと思うのは、マテリアル、ハードウェア、ソフトウェアという3つの技術の掛け合わせで制御するところ。多変数で複雑なものという意味で、生物や組織論などに通ずるところがある。そういうものをおもしろいと感じます」。

ビジネスは結果が大事、だからこそ現場を見て事業をつくる

ポリウスが会社として大事にしているバリュー(価値観)の1つに「Real-Real-Real」というものがある。机上の空論ではなく、現場・現物をもとに現実を認識した上で問題解決を図ろうという、いわゆる「三現主義」だ。

「実際の状態を見ない限りは、適切に判断できないと思っています。だから、現場を見に行くし、現場で作業している人の話を聞きに行く」。

インフラ建設の現場はアクセスしにくい場所にあることも少なくない。舗装されていない悪路を四駆で走り、時には車ごと川に入って渡ったこともあるという。

「行ってみると分かるんです。これくらい揺れるとコンクリートの板パネルは割れてしまうな、と。その体感なくして事業はつくれないと思っています」。

3Dプリンターでどれだけ効率良く良いものを作っても、運ぶ途中で壊れては現場の生産性は上がらない。「ビジネスでは結果が大事。現場を重視するのは、結果に責任を負うからこそ」だと岩本は言う。

施工現場で働く人々を後ろから支える仕事

岩本が一貫して大事にしているのは、「おもしろい」かどうかだ。

「国の人口減少が進むと、ただでさえ地方と地方、都市と都市の間が分断されていく。人も経済活動もその間を移動できなくなって、あらゆることが頓挫します。そこをつなぐインフラの老朽化が進む中で、誰がそれをメンテナンスするのか、というのが今の状況。絶対にどうにかしなければならない問題です」。

その重要かつ難しい問題に取り組めていることが、岩本個人としては「おもしろい」のだという。

一方で、会社の経営者としては「主役を履き違えないこと」が大事だと考えている。

「会社の代表は、例えばIU35のような賞を受けたり、表に立つことが多い。でも、主役ではないんです。本当の主役はポリウスのエンジニアであり、さらにその先にいる施工現場で働く人たち。我々の生活の基盤を整備してくれる『ヒーロー』を、サーバントとして支えるのが役割だと認識しています」。

建設用3Dプリンター導入が急がれる理由と課題

ポリウスは3Dプリンターの量産化に向けた開発を進め、2025年から全国へ普及させる計画だ。その際に課題となるのは、「従来工法にかかるコストとのギャップ」だと岩本は話す。従来工法に比べてコスト高になる要因の1つは、圧倒的なボリュームの少なさ。だが、使用される量が増えるにつれてコストは下がっていくだろう。もう1つが、経済効果を測るのが難しいという点だ。

「3Dプリンターを使うことによってどれだけ生産性が向上したか、これを測ることは非常に難しい。もちろん、工期を何日短縮できたか、作業員を何人減らせたかは明確に数字が出ていますし、生産性向上に寄与していることは間違いありません。ただ、3Dプリンターを使えば単に人数を減らすだけでなく、熟練工でなくても数日のトレーニングで施工が可能になる。そうした価値を価格にどう算入するか。難しい問題です」。

老朽化するインフラを放置すればするだけ、将来のリスクが高まっていく。土木・建築業界の人手不足も年々深刻化していく中で、従来のやり方を変える必要性は誰の目にも明らかだ。しかし、インフラのメンテナンスは公共工事であり、税金が投入される以上、3Dプリンターを使う価値を明確に示す必要がある。

「問題が起きてしまってからでは遅い。我々の仕事は、何か事が起きる前にできるかどうかが問われるものだと認識しています」。

だからこそ、さまざまな施工実績を着実に積み上げながら、業界全体のルール策定を急ぐ。時間との戦いに人知れず勝つために、岩本たちは今日も現場に走る。

◆

この連載ではInnovators Under 35 Japan選出者の「その後」の活動を紹介します。バックナンバーはこちら。

- 人気の記事ランキング

-

- Why handing over total control to AI agents would be a huge mistake 「AIがやりました」 便利すぎるエージェント丸投げが危うい理由

- OpenAI has released its first research into how using ChatGPT affects people’s emotional wellbeing チャットGPTとの対話で孤独は深まる? オープンAIとMITが研究

- An ancient man’s remains were hacked apart and kept in a garage 切り刻まれた古代人、破壊的発掘から保存重視へと変わる考古学

- How to have a child in the digital age 「あなたはもうママですね」 ネット・デジタルが約束する 「完璧な出産」の幻想

| タグ |

|---|

- 畑邊 康浩 [Yasuhiro Hatabe]日本版 寄稿者

- フリーランスの編集者・ライター。語学系出版社で就職・転職ガイドブックの編集、社内SEを経験。その後人材サービス会社で転職情報サイトの編集に従事。2016年1月からフリー。