水力発電に見る、脱炭素と環境保護を両立させる方法

水力発電は世界有数の再生可能エネルギーだが、回遊魚をタービンに巻き込んでしまうといった自然環境への負担も指摘されている。温室効果ガスの排出削減と地域の自然環境保護の両立は常に難しい課題だ。 by Casey Crownhart2024.07.20

- この記事の3つのポイント

-

- 水力発電は再生可能エネルギーの主要源だが魚類に悪影響を及ぼす

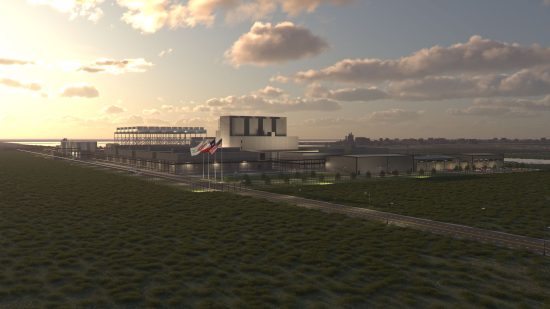

- ナテル・エナジーは魚にとってより安全な水力発電タービンを開発中

- 気候変動対策と生物多様性保全のバランスを取ることは難しい課題

この記事は米国版ニュースレターを一部再編集したものです。

私はこの2年ほど、ある会議で見た魚の写真について考えてきた。

そのプレゼンテーションは2022年に開催されたイベント「クライメートテック(ClimateTech)」のものだ。同イベントでは核融合エネルギーから農業にわたる分野の科学者やエンジニア、起業家らを招き、それぞれの仕事について語ってもらった。再生可能エネルギー・テクノロジー開発企業「ナテル・エナジー(Natel Energy)」の共同設立者で最高商務責任者(CCO)のジア・シュナイダーは、魚にとってより安全な水力発電タービンを設計するという同社の使命について語った。

シュナイダーCCOは従来型タービンのブレードに衝突した魚の映像を見せてくれたが、はっきり言ってそれは気持ちの良いものではなかった。魚は高速で動く金属片にぶつかると、すぐに、そう瞬く間に魚の形ではなくなってしまった。一方で、ナテル製タービンの中を泳ぐ魚たちは、ほとんど気にする様子もなく、ブレードの周りをカーブしながら楽しそうに下流に向かっていった。

そして最近、私はようやくシュナイダーCCOと、水力発電テクノロジーを変え、気候変動対策と淡水の生態系を両立させるためにナテルがどのように取り組んでいるのかについて話す機会を得た。インタビューの内容は『水力発電の環境負荷を軽減、魚と共生する次世代タービン』で読むことができる。 さて、これからが本題だが、私が魚と水力発電技術にこだわる理由はここにある。

水力発電は世界有数の再生可能エネルギーである。ダムのある水力発電所はエネルギーを貯蔵し、需要によって増設したり減設したりすることができるため、送電網のバランスをとる重要な役割を果たすことが多い。昨年米国西部を干ばつが襲った時のように、水力発電の生産量が減少すると排出量は増加する。

しかし、水力発電には環境にさまざまな悪影響を及ぼす可能性もある。ダムによって回遊性の淡水魚の個体数は1970年から80%以上も減少した(採掘や利水も原因の一部であるため、水力発電や他の目的に使われるダムを一概に非難できない)。

ナテルは水力発電を、魚にとってもう少し優しいものにしようとしている。ナテルのタービンは(従来とは)異なる方法で湾曲しており、より鈍いエッジが水をタービンの前に押し出し、シュナイダーCCOが言う「魚のためのエアバッグ」のようなものを作り出している。そのおかげで、より多くの魚が発電所を安全に通過できる。

今こそ、水力発電所において利用するテクノロジーを再考する絶好の機会だとシュナイダーCCOは唱える。というのも、多くの発電所は老朽化が進んでおり、今後10年ほどの間に規制当局による再認可の時期を迎えるからだ。

シュナイダーCOOの考えでは、電力会社が直面している問題は次のようなものだ。 「環境に悪影響を与えることが分かっている、過去に使っていたものに置き換えるのか? それとも、環境パフォーマンスを大幅に向上させる、今後40年、50年と良好な運用ができるように発電所をアップグレードし、近代化する方法を見つけられるのか?」

我々は気候変動への取り組みが、生物多様性や環境保全の取り組みと衝突する可能性がある、他の多くの状況と類似点を見出すことができる。

採掘がその一例だ。再生可能エネルギーやその他の低排出電力源を用いて世界に電力を供給するインフラを構築するためには、リチウムやその他多くの金属が必要だ。ただ、どこでそれらの金属を入手し、どのように地元コミュニティの賛同を得られるのかを考えるのは、本誌のジェームズ・テンプルエネルギー担当上級編集者が、ミネソタ州のあるリチウム鉱山計画に関する2つの記事『地球のためは誰のため? ニッケル採掘で生まれた小さな町の分断』『EV向け「米国産電池」で補助金はいくらもらえるか』で取り上げた通り、難しいことである。

また、ソーラーパネルは米国西部全域で低公害電力の主要な供給源になっているが、草原や砂漠の生態系に生息する野生生物への影響を懸念して、新しいプロジェクトが反対されることもある。生物学者が特に懸念しているのは、プロングホーンのような動物である。カモシカのような生き物の個体数はかつての数分の一であり、開発により生息地がさらに破壊される可能性がある。

地域の生態系や地域社会のニーズと、世界的な排出目標の達成の必要性とのバランスをとるのは難しい。そのトレードオフはプロジェクトや生態系によって異なるかもしれない。しかし、気候変動は魚類を含む私たち全員に影響を与えるため、新しいプロジェクトではこのバランスを真剣に考慮する必要がある。

MITテクノロジーレビューの関連記事

ナテルが水力発電テクノロジーを魚にとってより安全なものにする可能性については、『水力発電の環境負荷を軽減、魚と共生する次世代タービン』を一読してほしい。

今年初めの記事『干ばつで発電量が大幅減、気候変動で苦境に立つ水力発電』で取り上げたように、干ばつで水力発電の出力が不足したこともあり、排出量は2023年に過去最高を記録した。

ロシアのヴォルガ川は欧州最長の川だが、あまりにも多くのダムがあるため、その流れは細々としたものになっている。2021年の『「母なる川」を破壊したソ連の過剰なダム開発』では、川をどのように再生できるかについて検討した。

気候変動関連の最近の話題

- グーグルは、気候変動目標の達成に後れをとり、AIにその矛先を向けた最新の大手テック企業である。同社は、2023年の排出量が前年比で13%増加し、2019年比で48%増加していることを示す報告書を発表した。(AP通信)

→ AIはエネルギーを大量に消費する。だから、送電網への影響を心配する必要がある。(MIT テクノロジーレビュー) - 米連邦最高裁は6月末、気候変動対策を遅らせる可能性のある判決を含む、今期最大の判決を下した。政府機関は曖昧な法律を解釈する余地を失い、新しい気候変動テクノロジーに対する税額控除などに支障をきたす可能性がある。(ラティチュード・メディア)

- ユニバーサル・ハイドロジェン(Universal Hydrogen)は、温室効果ガスを排出せずに空を飛ぶ新しい方法の構築に取り組んだ企業だ。だが、同社は倒産に至った。水素で動く飛行機を開発するために1億ドルを調達したが、さらなる資金調達に苦戦した。(シアトル・タイムズ)

- ハリケーン「ベリル」が7月初めにカリブ海南部を襲い、少なくとも6名が亡くなった。(AP通信)

→ハリケーン「ベリル」はこれまでのシーズンにおいて最も早くカテゴリー4に到達した。気候変動が海洋温度を上昇させるにつれ、嵐のタイミングがどのように変化するかを示す手がかりとなる。(ブルームバーグ) - デンマークは2030年から、牛、羊、豚の排出量に応じて農家に課税する。ニュージーランドでは同様の法律が産業界からの反発にあい、施行前に撤回されたため、施行するのはデンマークが初めてとなる。(ナショナル・パブリック・ラジオ)

- フィンランドの新施設は、使用済み核燃料を地下450メートルに貯蔵する。核廃棄物貯蔵施設の近くに人々を住まわせることは、施設を建設するよりも難しいかもしれない。(グリスト)

- 人気の記事ランキング

-

- Anthropic can now track the bizarre inner workings of a large language model 大規模言語モデルは内部で 何をやっているのか? 覗いて分かった奇妙な回路

- Promotion MITTR Emerging Technology Nite #32 Plus 中国AIをテーマに、MITTR「生成AI革命4」開催のご案内

- AI companions are the final stage of digital addiction, and lawmakers are taking aim SNS超える中毒性、「AIコンパニオン」に安全対策求める声

- What is vibe coding, exactly? バイブコーディングとは何か? AIに「委ねる」プログラミング新手法

- Tariffs are bad news for batteries トランプ関税で米電池産業に大打撃、主要部品の大半は中国製

- ケーシー・クラウンハート [Casey Crownhart]米国版 気候変動担当記者

- MITテクノロジーレビューの気候変動担当記者として、再生可能エネルギー、輸送、テクノロジーによる気候変動対策について取材している。科学・環境ジャーナリストとして、ポピュラーサイエンスやアトラス・オブスキュラなどでも執筆。材料科学の研究者からジャーナリストに転身した。