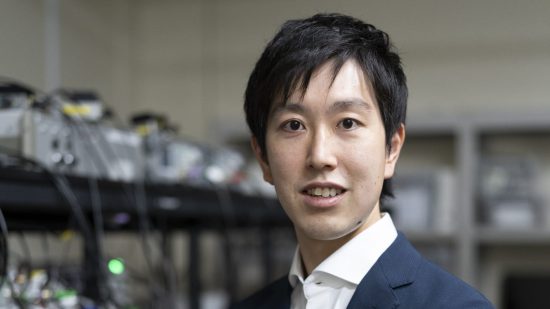

大西鮎美:生活に「寄り添う」ウェアラブル技術を生み出す研究者

神戸大学大学院工学研究科助教の大西鮎美は、ウェアラブルデバイスで人の行動や環境を検知することで、社会や人々の生活上のさまざまな問題を解決しようとしている。 by Yasuhiro Hatabe2024.07.16

人は疲れると、五感──主に視覚や聴覚などの能力が一時的に低下する。神戸大学で助教を務める大西鮎美の研究は、ウェアラブル・デバイスで体の疲労度をセンシングし、一時的に低下した五感をデバイスによって拡張し、補うものだ。

2022年に大西が「Innovators Under 35 Japan (35歳未満のイノベーター)」の1人に選ばれた際には、主にこの研究が評価された。2021年度の科学技術振興機構(JST)の戦略的創造研究推進事業(ACT-X)に採択され進めてきたものだが、規定の2年半の研究期間で一定の成果を見たことから、2024年4月からはACT-Xの「加速フェーズ」に採択され、追加支援を受けて研究を深めている。

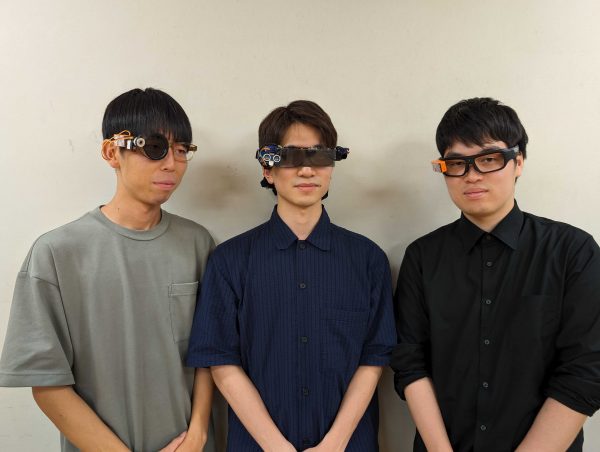

五感拡張全般に取り組みつつも加速フェーズでは、五感の中でも特に視覚にフォーカスし、例えば明るいところから暗いところへ移動をした際に一瞬周りが見えなくなる明暗順応の問題や、ヘッドマウント・ディスプレイを装着した際の有効視野の狭まりを克服する研究に取り組んでいる。

看護現場でのウェアラブル・デバイス活用を目指して

大西の研究は、五感に関するものだけに止まらない。現在は、神戸大学が推進する異分野共創研究の一環として、看護学の石井豊恵教授とともに看護分野で活用できるウェアラブル・デバイスの研究開発に力を入れており、大西はユニットリーダーとして研究を推進する。立石科学技術振興財団の助成金にも同プロジェクトの内容の一つが採択された。

具体的なテーマは、浮腫(むくみ)を計測するウェアラブル・デバイスの開発だ。むくみは日常的に起こりうるものだが、何らかの病気の兆候である場合もある。日常生活の中で体調の変化に伴い、むくみの状態が急激に悪化することもあるため、日々のモニタリングが必要となる。現在開発中のデバイスは、毎日装着して通常時の状態を測っておき、症状が出た際に変化を検知し、むくみの程度を測ることを可能にするものだ。

「毎日身に着けることを想定しているため、実用化に向けて体に負担をかけず、心理的にもストレスにならないよう工夫が必要になる」と大西は話す。

ウェアラブル・デバイスの電源問題に取り組む

博士課程から継続している、「無電源センシングシューズ」の取り組みも進展を見せる。このスマートシューズは、関西に本拠を置くアシックス、パナソニックと共同で開発したもので、底の部分に複数の圧電素子が組み込まれている。歩行時、靴が着地した際の振動で発電した電気のみを使い、BLE(Bluetooth Low Energy)でスマートフォンに発電情報を送信する仕組みだ。その発電情報のパターンから、歩いた場所がアスファルトの道路なのか、砂利道か、芝生の上か、あるいは坂が上りか下りか、階段の有無などの路面状況を機械学習で推定する。

「ボランティアの人がこのシューズを履いて普段通りに生活すると、周辺の道路の情報が集まります。それを地図情報と重ねることで、リアルタイムにバリアフリーマップを作成できると考えました」。

長時間身に着けるウェアラブル・デバイスは、電源供給の問題が常につきまとうが、その解決につながる研究だといえる。

日常生活の課題と直結するウェアラブル研究

工学部出身の両親、理科の教師だった祖父母の影響からか、大西は子どもの頃から理数系に興味を持ち、得意科目としていた。

「父が、モノが壊れるとよく自分で直していたので、それを手伝っていました。工作したり、モノを分解したりするのが好きでした」。

そんな大西が進学先に地元・神戸大学の工学部を選んだのは、自然な流れだった。

「高校生の頃は将来何の仕事をするかは決められなかったが、何をするにしても基礎として必要なこと、将来的にいろいろな分野に関われる汎用的なことを学べるのではないかと考え、電気電子工学を専攻しました」。

修士課程の2年間だけは神戸を離れ東京大学大学院で環境学を学んだが、学部生の4年間と博士課程の間は現在勤める神戸大学で過ごした。現在所属する塚本・寺田研究室も、学生時代と同じだ。ただ、もともとこの研究室のテーマであるウェアラブル・コンピューティングに興味があったわけではなかった。

「研究室を見学したとき、なぜかこの研究室にだけ、鏡張りのスタジオやランニングマシンなど、スポーツに関わる機材がありました。私は子どもの頃からテニスをしていてスポーツ全般が好きだったので、それに関わるテーマが研究できそうだと考えました」。

ウェアラブル・デバイスは基本的に日常生活の中で使われるため、生活のさまざまな場面での不便や困りごとが、そのまま研究テーマになりやすい面がある。大西が疲労を克服するためのウェアラブル・デバイスの研究に取り組み始めたきっかけも、学生生活の日常の中にあった。

「論文を書いているときに疲れていることが多かったのですが、人から話しかけられて声が聞き取りにくいと感じたことがありました」。

身に着けることで五感を拡張するデバイスとして例えば補聴器があるが、周りの環境に合わせて音を大きくしたり小さくしたりするものはあっても、身に着けている人の状態に合わせて補正するものはなかった。「そのようなものがあれば自分も欲しい」と思ったことから、「疲労を克服する」というテーマを思いついた。

失敗しても頭を切り替えて何度でも挑戦する

大西が研究活動を続ける上で大事にしているのは、何事も「諦めないこと」だという。

「パフォーマンスには波がありますが、上手くいかないことがあってもできるだけ諦めないようにしています。それは、研究以外でも趣味でも何でも」。

例えば実験で思った結果が得られなかったとき。やみくもに何度も繰り返すような「諦めない」ではなく、まずは結果を受け入れ、何がいけなかったかを考えた上で、頭を切り替えて次の実験に挑む。それが大西の言う「諦めない」の意味だ。その考えは、10歳から始めてずっと打ち込んできたテニスから学んだそうだ。

「あとは、笑顔でいること、研究を楽しむことも大切にしています。ウェアラブル・デバイスの開発は、研究室に閉じこもってやる研究は少ない。人と関わり、コミュニケーションをとりながら楽しく研究する中で、よいものを生み出したいという気持ちがあります」。

趣味である農業に関わる研究をしたい

大学の研究者としての目下の課題は、予算を得て研究を続けられるサイクルをいかに作るか、それを考えることだと大西は話す。

「ただ、そのために成果が出るであろう研究テーマを選ぶのは違う。長期的に見て価値があると感じられる研究と、継続できる研究、両方の観点を大事にしたい」。

今後、新たに取り組んでみたい分野があるかを尋ねると、「農業」という答えが返ってきた。兼業農家だった祖父の畑が姫路にあり、博士課程の間は毎週末、車で1時間かけて畑に行って農作業をしていたそうだ。

「農業が趣味なんです。今は毎週ではありませんが、たまに畑に行っては息抜きも兼ねて農作業をしています。まだ研究では農業に触れられていないのですが、やりたい気持ちはずっと心に持っています」。

紹介してきたように、大西の研究テーマは多岐にわたる。興味・関心の幅広さと、さまざまなことを意欲的に学びたいという思いが、大西の研究者としての大きな強みだ。

◆

この連載ではInnovators Under 35 Japan選出者の「その後」の活動を紹介します。バックナンバーはこちら。

- 人気の記事ランキング

-

- Text-to-image AI models can be tricked into generating disturbing images AIモデル、「脱獄プロンプト」で不適切な画像生成の新手法

- The paints, coatings, and chemicals making the world a cooler place 数千年前の知恵、現代に エネルギー要らずの温暖化対策

- Quantum navigation could solve the military’s GPS jamming problem ロシアGPS妨害で注目の「量子航法」技術、その実力と課題は?

- How social media encourages the worst of AI boosterism GPT-5が「未解決問題解いた」 恥ずかしい勘違い、なぜ?

| タグ |

|---|

- 畑邊 康浩 [Yasuhiro Hatabe]日本版 寄稿者

- フリーランスの編集者・ライター。語学系出版社で就職・転職ガイドブックの編集、社内SEを経験。その後人材サービス会社で転職情報サイトの編集に従事。2016年1月からフリー。