科学を身近にするレゴブロック、大学の実験装置にも応用

セル・ストレッチャーからバイオプリンターまで、研究者たちは「レゴブロック」でさまざまな実験装置を手作りしている。多くの成果は公開され、科学をより身近なものにするために役立っている。 by Elizabeth Fernandez2024.07.09

- この記事の3つのポイント

-

- レゴを使って安価な実験装置を製作する研究者が世界中に存在する

- レゴ製の装置には細胞引き伸ばし器やクロマトグラファー、顕微鏡も

- 設計図は一般公開され、科学の発展に役立っている

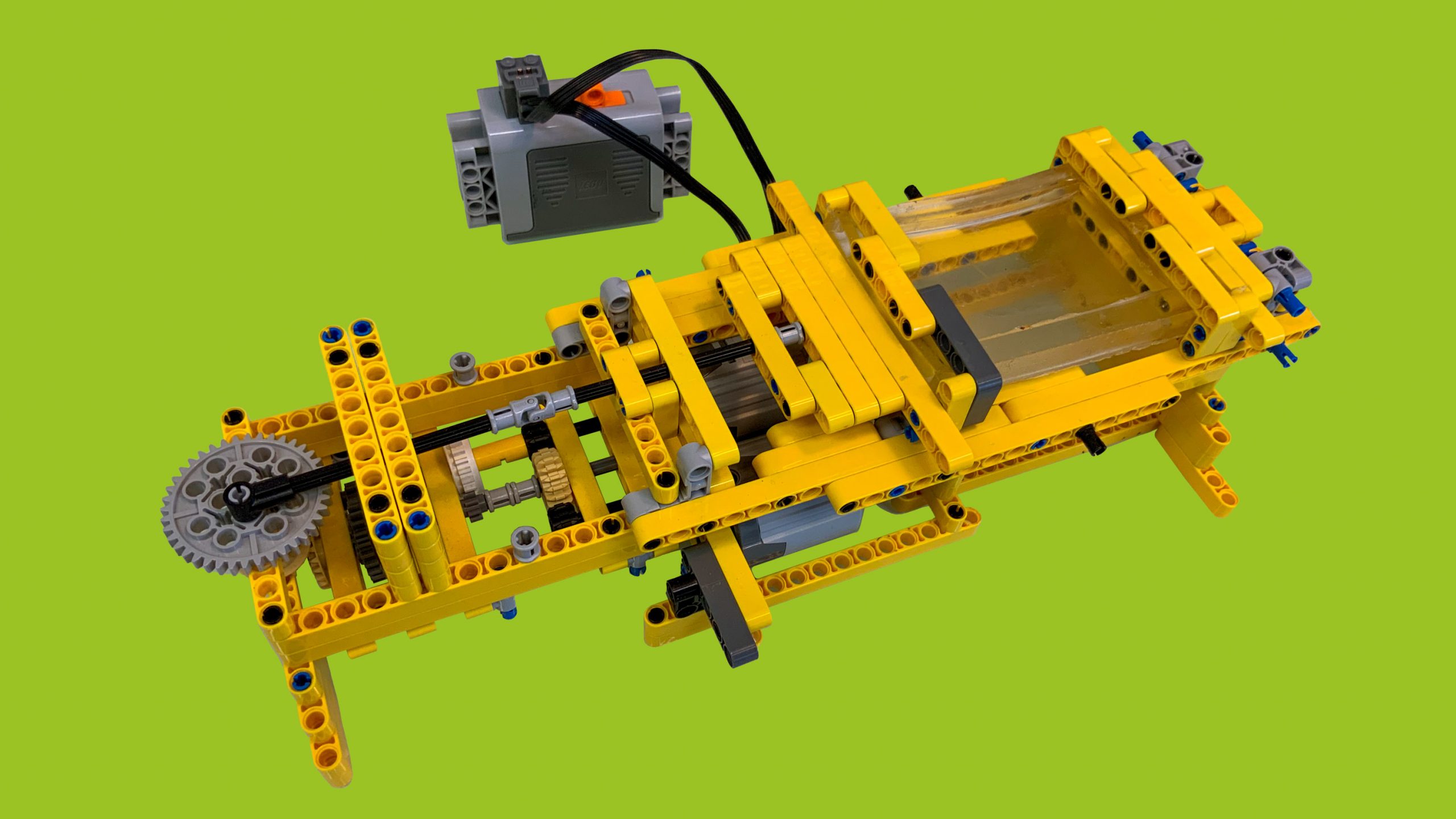

エティエンヌ・ボールターは、ある朝、「レゴ・テクニック」(実際に動くギアボックスやホイールなどの部品を組み立てて、本物のような車両や飛行機、建設機械などを作れるレゴの一連の製品)の掘削セットを腕に抱えて、フランス・ニースのコートダジュール大学の研究室に入っていった。彼の計画は単純だが野心的なものだった。セットの部品を使って、機械式のセル・ストレッチャー(細胞引き伸ばし器)を作ろうというのだ。

ボールターらの研究チームは、引き伸ばしや圧縮などの機械的な力が細胞に及ぼす影響について研究する機械生物学を専門としていて、この装置は彼らの研究に欠かせないものとなっている。市販のセル・ストレッチャーは5万ドル以上もする。しかしある日、ボールターたちはレゴセットで遊んだ後、その部品を使って200ドル強でストレッチャーを作る方法を見つけた。ボールターらのレゴシステムは、細胞が成長するシリコンプレートを伸ばす。このプロセスにより、細胞が変形し、私たちの皮膚細胞が伸びる様子を模倣できる。

このようなセットは再利用に最適だと、ボールターは言う。「レゴ・テクニックを使えば、モーターも車輪も車軸も、このようなシステムを構築するのに必要なものはすべて手に入ります」。彼らのモデルは大きな成功をおさめ、世界の10の研究所から、独自の低コストなレゴ・ストレッチャーの製作プランについて問い合わせがあった。

安価でありながらも、非常に効果的な実験装置を組み立てるためにレゴの部品を活用している研究者はボールターたち以外にもたくさんいる。レゴのブロックは耐久性に優れ、厳しい公差を設けて製造されている。レゴの製品には、さまざまな色を感知し、回転運動を感知し、物体までの距離を測定できるセンサーがある。これらのDIYツールは、コストを削減しようとする科学者にとって、創造的で手頃なソリューションとなる。

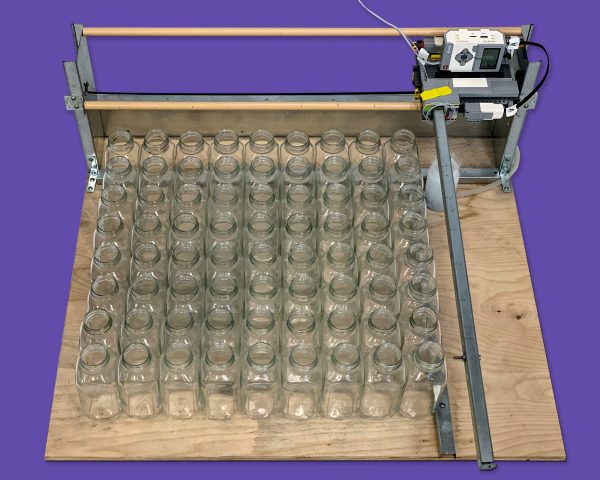

たとえば、エモリー大学のカサンドラ・クワーヴ准教授と彼女の夫であるマルコ・カプートが設計したレゴ製クロマトグラファーがそうだ。クワーヴ准教授は民族植物学者であり、伝統医療の記録に取り組む研究グループを率いている。彼女のチームは世界中の森林やジャングルの奥深くまで足を運び、葉、果実、種子を採取し、その薬効の可能性を評価している。植物サンプルから化合物を分離するために、クワーヴ准教授はクロマトグラフィーと呼ばれる精密なプロセスを利用している。これは、植物から蒸留した液体をシリカゲルなどの物質で満たしたチューブに通す方法である。

クロマトグラフィーでは、正確な瞬間に液体を少しずつ加えるなど、タイミングが非常に重要となる。 こうしたタイミングを待つのは、大学院生の理想の時間の使い方ではない。クワーヴ准教授は、ある日研究室に入り、博士課程の学生であるフアキャオ・タンが試験管を持ち、時計を見ている様子を見て、まさにそう思った。「これはバカげています!」クワーヴ准教授は笑いながら言った。 「もっと良い方法があるはずです」 。

クワーヴ准教授が夫のカプートにこの問題について話すと、カプートは4人の子どもたちが集めた膨大なコレクションの中からレゴを持ってきて、学生たちにこれを使って何ができるか考えさせた。学生たちは、繰り返し正確な動きができ、植物の組織内の化合物を分離するために、試験管に少しずつ液体を加えることができるロボットアームを考案した。クワーヴ准教授によると、この装置は動きが非常に正確で、非常に純粋な物質にのみ生じる自然発生的な結晶が形成されたという。

COURTESY OF CASSANDRA QUAVE

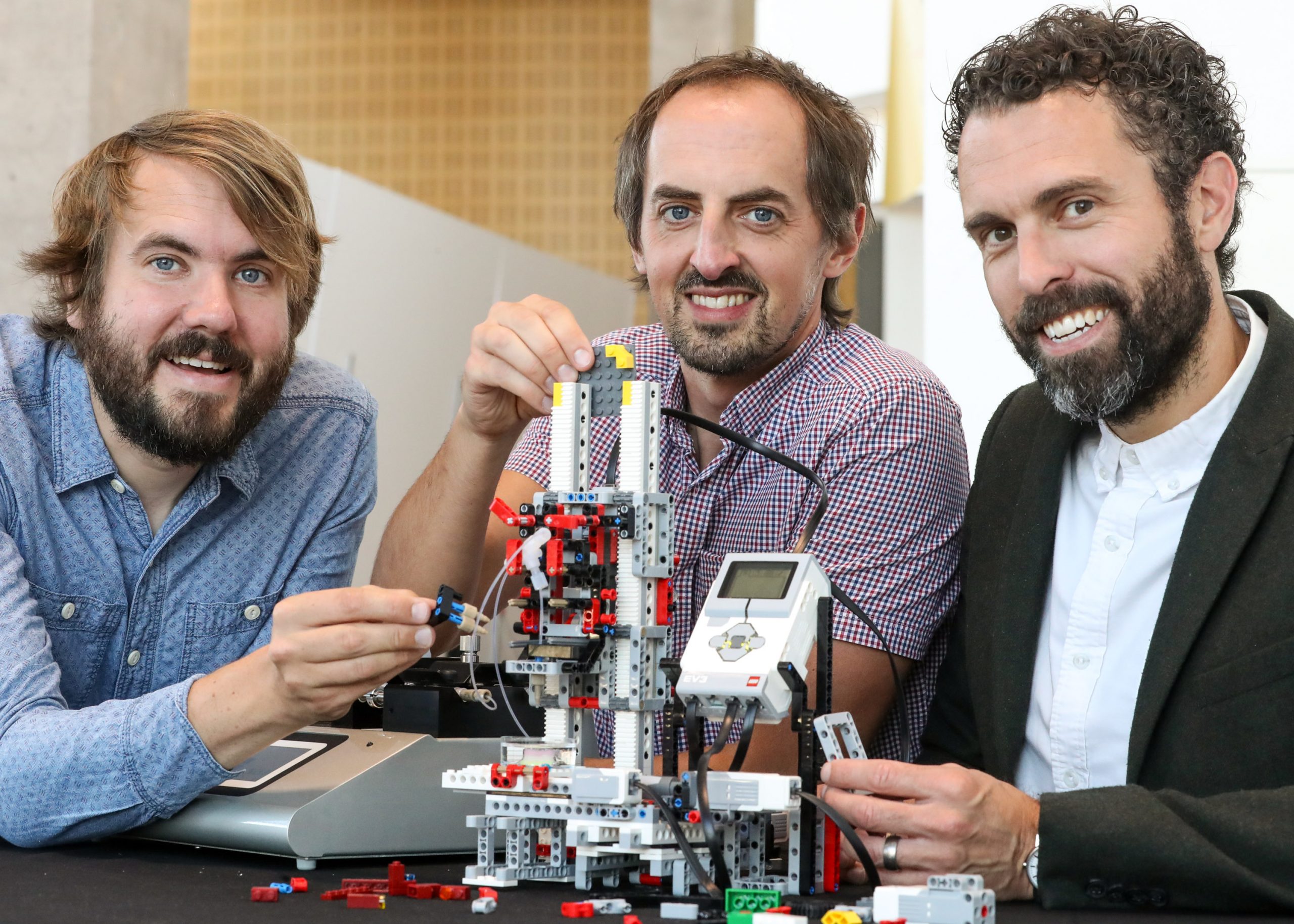

ウェールズのカーディフ大学では、クリストファー・トーマス博士、オリバー・カステル博士、シオン・コールマン博士が、細胞を印刷できる装置を開発し、同様の成功を収めた。博士らの研究チームは皮膚病、体内の脂質(脂肪化合物)、創傷治癒を研究している。倫理的に入手できるサンプルは見つけにくいため、生きた細胞を含むバイオインクを層状に重ねることで、人間の皮膚に似たものを「印刷」できる3Dバイオプリンターをレゴブロックで作ったのだ。

通常、こうしたプリンターは25万ドル以上もするが、研究者らはわずか550ドルで自分たちのバージョンを製作した。当初、同僚たちは、通常おもちゃとして扱われる部品が、このような専門的な用途に使用できるか懐疑的だった。だが、プリンターが実際に動作するのを見て、すぐに納得した。研究チームは全国ニュースに取り上げられ、他のグループも自分たちの研究室でこのモデルを複製した。

COURTESY OF CARDIFF UNIVERSITY

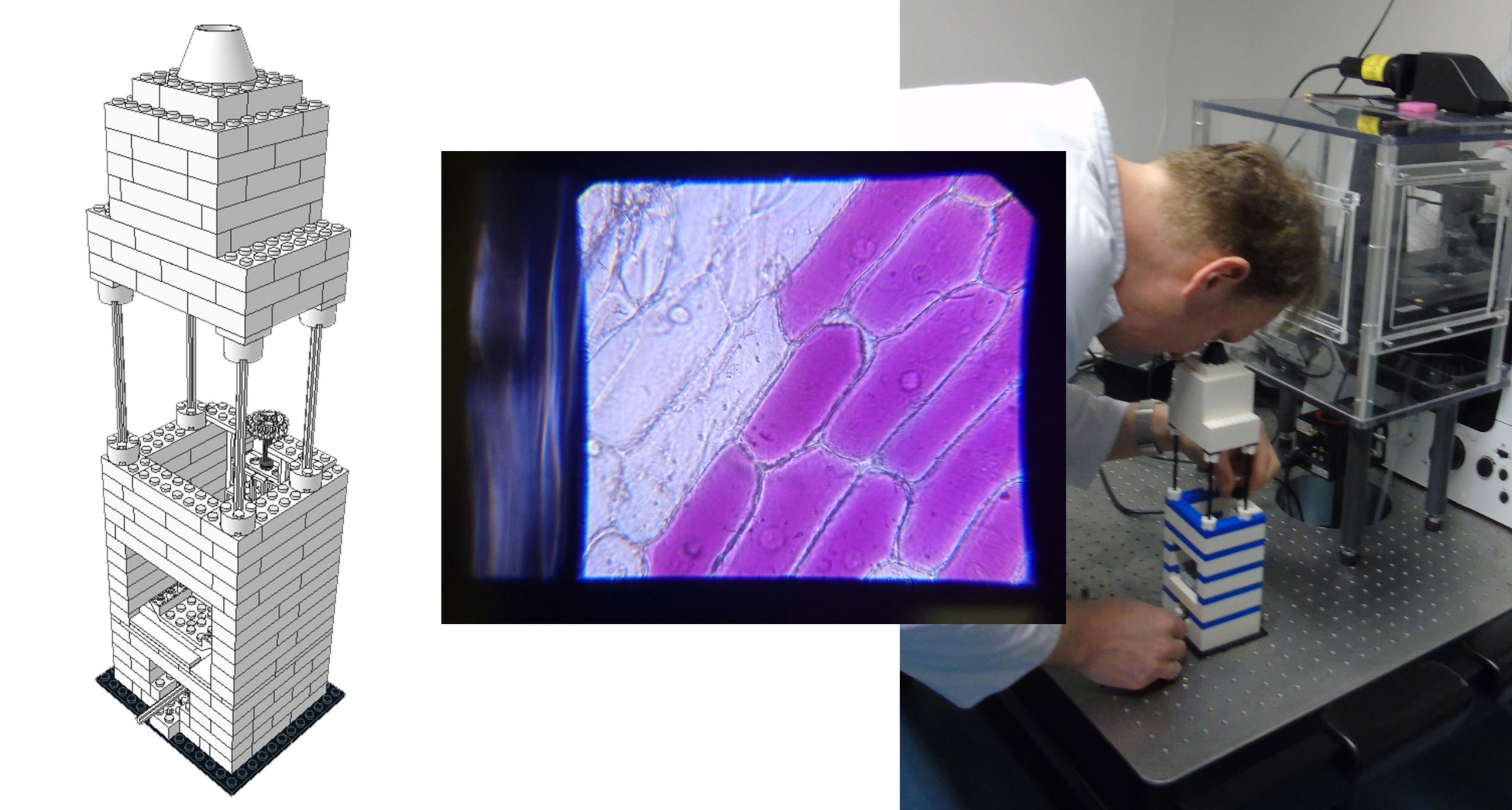

教室に持ち込めるツールを考案している科学者もいる。ドイツのゲッティンゲン大学のティモ・ベッツ教授は、当時8歳だった息子のエミルが遊んでいるのを見て、レゴ顕微鏡を作ることを思いついた。ベッツ教授はその日の午後、地元の学校で科学について講演する予定だったが、自分の研究室で使用するレベルの顕微鏡を教室に持ち込むことには気が進まなかったのだ。息子はすぐに賛成し、「これやろうよ!」と父親に言った。ベッツ教授は大学の同僚であるバート・ヴォスといっしょに、2つの光学レンズ以外は全てレゴブロックでできた顕微鏡を組み立てた。その設計図は一般に公開されており、これを使えば、12歳程度の生徒でも光学の基本概念を学ぶことができる。

COURTESY OF TIMO BETZ

こうした多くの科学者は、自分たちのモデルをオープンソース化し、興味を持ったグループに提供したり、ギットハブ(GitHub)や論文に公開したりすることで、他の研究室が独自のバージョンを作成できるようにしている。世界中の研究者、特に新人教員や小規模大学の科学者、低所得国で働く人々など、資金が限られている研究者にとってはすばらしいことだ。このように、小さなプラスチックのブロックは、科学はすべての人にとってより身近なものにしているのだ。

◆

エリザベス・フェルナンデスはフリーランスの科学ライター。

- 人気の記事ランキング

-

- What is vibe coding, exactly? バイブコーディングとは何か? AIに「委ねる」プログラミング新手法

- A Google Gemini model now has a “dial” to adjust how much it reasons 推論モデルは「考えすぎ」、グーグルがGeminiに調整機能

- Meet the researchers testing the “Armageddon” approach to asteroid defense 惑星防衛の最終戦略 科学者たちが探る 「核爆発」研究の舞台裏

- Anthropic can now track the bizarre inner workings of a large language model 大規模言語モデルは内部で 何をやっているのか? 覗いて分かった奇妙な回路

- elizabeth.fernandez [Elizabeth Fernandez]米国版

- 現在編集中です。