10万匹が常時接続

「動物のインターネット」が

描き出す地球の未来

大小10万匹もの世界中の動物にタグを付け、その足跡データを小型人工衛星でキャッチし、ライブで観察する「動物のインターネット(IoA)」構想の取り組みが進んでいる。動物たちの行動を理解するだけでなく、動物を通じて変わりゆく地球の姿を監視する試みだ。 by Matthew Ponsford2024.07.01

- この記事の3つのポイント

-

- 動物の動きを衛星で追跡するICARUSプロジェクトが進行中

- 小型安価なGPSセンサーで多様な動物の追跡が可能に

- 動物の動きのビッグデータ解析で気候変動を予測できる可能性

バハマの島々の間をサメが移動している様子には、何か奇妙な点があった。

イタチザメは海岸線に沿って移動する傾向がある。海洋生物学者のオースティン・ギャラガー博士は説明する。しかし、2016年に同博士がこの体重450キログラムの動物に衛星発信器のタグを取り付けたところ、これらの捕食者たちは海岸線に背を向け、カリブ海に浮かぶキューバに向かって482キロメートルも泳ぎ、砂とサンゴのかけらでできた海底の2つの丘に向かっていることが分かった。サメたちはこの2つの丘に近づくまで、多くの時間を「交差し合い、非常に曲がりくねった複雑な動き」をしていたのだ。

何がサメたちをそのエリアに惹き寄せているのか、すぐには明らかにならなかった。衛星画像で海底の地形ははっきりと分かったが、異常なものは何も写っていなかった。ギャラガー博士らの研究チームがサメに360度カメラを取り付けると、サメたちをそんなにも惹き寄せるものを初めて確認できた。これまでに見たこともない、広大な海草の牧草地だった。多様な生物が生息するその場所が、多種多様な餌を提供していたのである。

この発見には、動物の行動に関する小さな謎を解くこと以上の意味があった。研究者たちはサメから集めたデータを使って、カリブ海の海底で海藻が9万3000平方キロメートルにわたって広がる様子を地図化することができたのだ。ギャラガー博士の研究チームが2022年に発表した研究によると、これは全世界の既知の海草生息域の範囲を40%以上拡大するものだという。この新事実は、危機に瀕している海洋生態系を保護する取り組みに大きな影響を与える可能性がある。海草の牧草地は、主な魚種資源の5分の1の養魚場であり、絶滅の恐れがある海洋生物種の生息地なのだ。また、海草は熱帯雨林よりも最大35倍の速さで炭素を吸収できるため、波の上に住む私たち全員にとってもその影響は大きい。

動物は長い間、人間には見えていない現象を感知する有機体センサーの役割を果たすことで、私たちを取り巻く自然界に関するユニークな洞察を提供してきた。100年以上前、ヒルは水面から這い出ることで嵐の予兆を示し、カナリアは1980年代まで炭鉱で迫り来る大惨事を警告していた。また、有毒物質にさらされると身体を閉じる軟体動物は、今でもミネアポリスやポーランドの都市水道システムで危険を察知するために使われている。

最近ではセンサー・タグのおかげで、動物の行動に関する洞察が以前よりも深まっている。タグは、動物が見せる世界規模の移動や、その途中で立ち寄る近づきがたい場所に関する重要な謎の解明に役立ってきた。そのようにして、タグを付けられた動物たちは、科学的な発見をしたり、地球をモニタリングしたりする相棒として利用されることがますます増えている。

しかし、私たちがそれらの動物から収集するデータは、全体像と比べれば、せいぜい一部の狭い範囲でしかない。また、調査結果が広く共有されることも少ない。さらに、センサー・タグは長い間、大きくて高価だったため、イタチザメのように身体に付けたまま移動できる十分な体力(または大きさ)を持つ、少数の動物種にしか適していなかった。

この状況が変わり始めている。研究者たちは問うている。最も小さな動物でも追跡できるとしたら、何が分かるだろうか? 世界中の野生動物をサンプリングしてモニターし、さまざまな種の生活が交差する様子を見られるとしたら、どうだろうか? 大小さまざまな生き物が私たちの周りの世界に適応する様子を、継続的にモニターする動物の動きに関するビッグデータ・システムから、何を学べるだろうか? そういったことが、ますます危機的状況に陥りつつある地球を救う取り組みにおいて、重要な手段になるかもしれないと一部の研究者は考えている。

野生動物用のウェアラブル装置

ほんの数年前、ICARUS(イカロス:International Cooperation for Animal Research Using Space=宇宙を利用した動物研究のための国際協力)と呼ばれるプロジェクトが、動物の動きに関する大きな疑問に答えを出す準備を整えたように見えた。

ドイツ南部にあるマックス・プランク動物行動研究所(Max Planck Institute of Animal Behavior)の所長で、この分野のパイオニア的存在であるマーティン・ヴィケルスキーの研究チームが、鳴禽類、魚類、げっ歯類などの小さな動物にも装着可能な、手頃なコストの軽量型新世代GPSセンサーを発表したからだ。

この野生動物版のフィットビット(Fitbit)は、ヴィケルスキー所長の推測によると数メートル単位の正確な位置情報のライブ・データを生み出せる。同時に科学者は、動物の心拍数、体温、突発的な動き、さらには周囲の温度、湿度、気圧をもモニターできる。送信された信号はISS(国際宇宙ステーション)に取り付けられた、ドイツ航空宇宙センター(German Aerospace Centre)とロシア宇宙庁(Russian Space Agency)が5000万ユーロを投じて建造した3メートル級のアンテナで受信される。その後、地上のデータ・バンクに転送され、動物たちが縦横に地球を移動する際の経路をほぼリアルタイムに映し出す地図が作成される。

ヴィケルスキー所長らはICARUSが、これまで追跡できていたものよりもはるかに多種多様な動物に関する洞察をもたらすことを期待している。また、このプロジェクトは、同所長の過去数十年抱いてきた夢のコンセプト「動物のインターネット(Internet of Animals)」を実証することも目的としていた。動物の行動を監視・分析することで、地球を理解し、環境の未来を予測するのに役立てるためのビッグデータ・システムである。

研究者たちは長年の間、動物の動き、環境、天候に関する全く異種のデータセットを結びつけ、AI(人工知能)と自動分析の助けを借りてそれらを分析することで、研究の基礎を築いてきた。しかし、ヴィケルスキー所長はそれ以上に壮大で包括的なものを目指していた。目指したのは、センサー・タグを付けた10万匹の動物を、地球撮像衛星や地上の情報源から流れ込んでくるほぼリアルタイムのデータとして、同時に監視できるダッシュボードだ。

そのような動物たちの個々の生活のスナップショットを1つに統合することで、私たちは地球全体の生命を形成している力を理解できるかもしれない。このプロジェクトは、気候変動や生態系の喪失という問題に対する動物たちの反応を明らかにすることで、世界で最も脆弱な種のより良い理解と保護に役立つ可能性を秘めている。また、私たちと共生する動物たちを変化する世界の監視員に変えることによって、ますます不安定さを増している地球そのものを監視する新たな方法でもある。

2018年にICARUSが初めて宇宙利用を始めたとき、マスコミに広く祝福された。しかし、ヴィケルスキー所長と動物生態学の分野にとって栄光の瞬間であったはずの宇宙利用が、同所長の意志を試す試練となった。その初めとなったのは、ICARUSのアンテナが、技術的な問題で1年間機能を停止したことだ。その後、復活したものの、テストを終えたばかりの2022年2月に、ロシアのウクライナ侵攻によってプロジェクトは完全に停止してしまった。

しかし、ヴィケルスキー所長らは、その後の時間を使ってイノベーションと啓蒙活動に取り組んできた。同所長らは現在、ほんの数年前に構築したいと考えていたものよりも完全で技術的に進んだバージョンの「動物のインターネット」を構想している。それができるようになったのは、追跡技術やAI、衛星システムのイノベーションのおかげだ。さらに小型で安価なセンサー・タグも作り上げ、キューブサット(小型人工衛星)を使って宇宙で機能させるための新しい手頃な方法も見つけた。そのような取り組みにより、NASA(米国航空宇宙局)も動物のインターネット構築の可能性に時間とリソースを投入するようになった。

現在、ヴィケルスキー所長と共同研究者たちは、再び重要な局面を迎えている。2023年6月に開始した試験段階の一環として実施している実験用キューブサットが、データを正常に送信しているのだ。すべて計画通りに進めば、2025年には別の全面運用可能なICARUSキューブサットがデータ収集を開始する予定だ。その後も、さらに多くのキューブサットが打ち上げられる。

このシステムの潜在的な利点は卓越しており、まだ完全には把握されていないと、ミシガン大学で移動生態学を研究するスコット・ヤンコ研究員は言う。おそらくこのシステムは、マウンテンライオンの攻撃を防いだり、人獣共通感染症が人間に飛び火するのを警告したりするのに役立つだろう。また、ヴィケルスキー所長が研究してきた現象である、一部の動物で見られると考えられている地震前の行動の変化を研究者たちに知らせる役割を果たすかもしれない。インド太平洋のカツオドリが産卵する卵の数がエルニーニョ現象が起こる前の数年間減少したり、ニジェール・デルタ(ニジェール川の三角州地帯)のハタオリドリが洪水の前に巣をより高い場所に作ったりするのは、どのような条件を察知するからなのかを特定できる可能性がある。

「この件については、100人の科学者と議論することができます。そして、その全員から、それぞれ興味を持つことについて異なる答えが返ってくるでしょう」とヤンコ研究員は言う。

しかし、うまくやらなければならないことが、まだたくさんある。

監視員としての動物たち

初めてヴィケルスキー所長と話した2022年初頭、ICARUSは実際に運用中で、400キロメートル上空のISSから46種の鳥を追跡していた。四角い縁のメガネをかけ、常に緊迫感のあるドイツ語なまりの口調で話す同所長は、ベラルーシからアルバニアまでの1000キロメートルあまりを横断した、センサー・タグを付けられたクロウタドリについて興奮気味に話してくれた。

それは実際、ごく普通の習性だとヴィケルスキー所長は話した。しかし、この1年間の実地テストで同所長が目にした他のことは、ほとんどが予想以上に奇妙なことばかりだった。コウノトリは明確な理由もなく、1シーズンに5回もサハラ砂漠を行ったり来たりしていた。カッコウは樹木に棲む鳥であって海の上を長期間飛ぶには不向きだが、インドから「 …

- 人気の記事ランキング

-

- Anthropic can now track the bizarre inner workings of a large language model 大規模言語モデルは内部で 何をやっているのか? 覗いて分かった奇妙な回路

- Promotion MITTR Emerging Technology Nite #32 Plus 中国AIをテーマに、MITTR「生成AI革命4」開催のご案内

- AI companions are the final stage of digital addiction, and lawmakers are taking aim SNS超える中毒性、「AIコンパニオン」に安全対策求める声

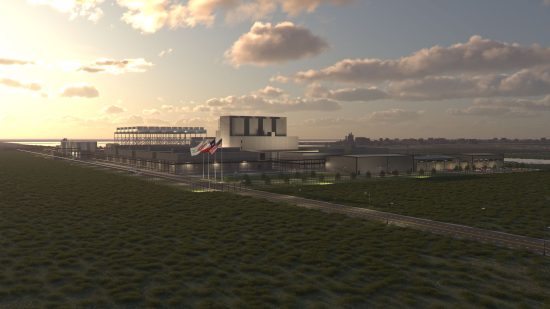

- This Texas chemical plant could get its own nuclear reactors 化学工場に小型原子炉、ダウ・ケミカルらが初の敷地内設置を申請

- Tariffs are bad news for batteries トランプ関税で米電池産業に大打撃、主要部品の大半は中国製