伊藤昌平:社会課題に挑む水中ドローン開発者は「深海」を夢見る探求者

少人数・低コストで運用可能な小型水中ドローンを開発したFullDepth(フルデプス)の伊藤昌平は、事業を通じて知った多様な水中の課題に挑みながら、「深海を見る」という夢の実現に向けて歩みを進める。 by Yasuhiro Hatabe2024.05.14

小型水中ドローンを開発した伊藤昌平は2020年、「Innovators Under 35 Japan (35歳未満のイノベーター)」の1人に選ばれた。それからの3年で、「水中ドローンはより広く認知されてきた」と伊藤は話す。

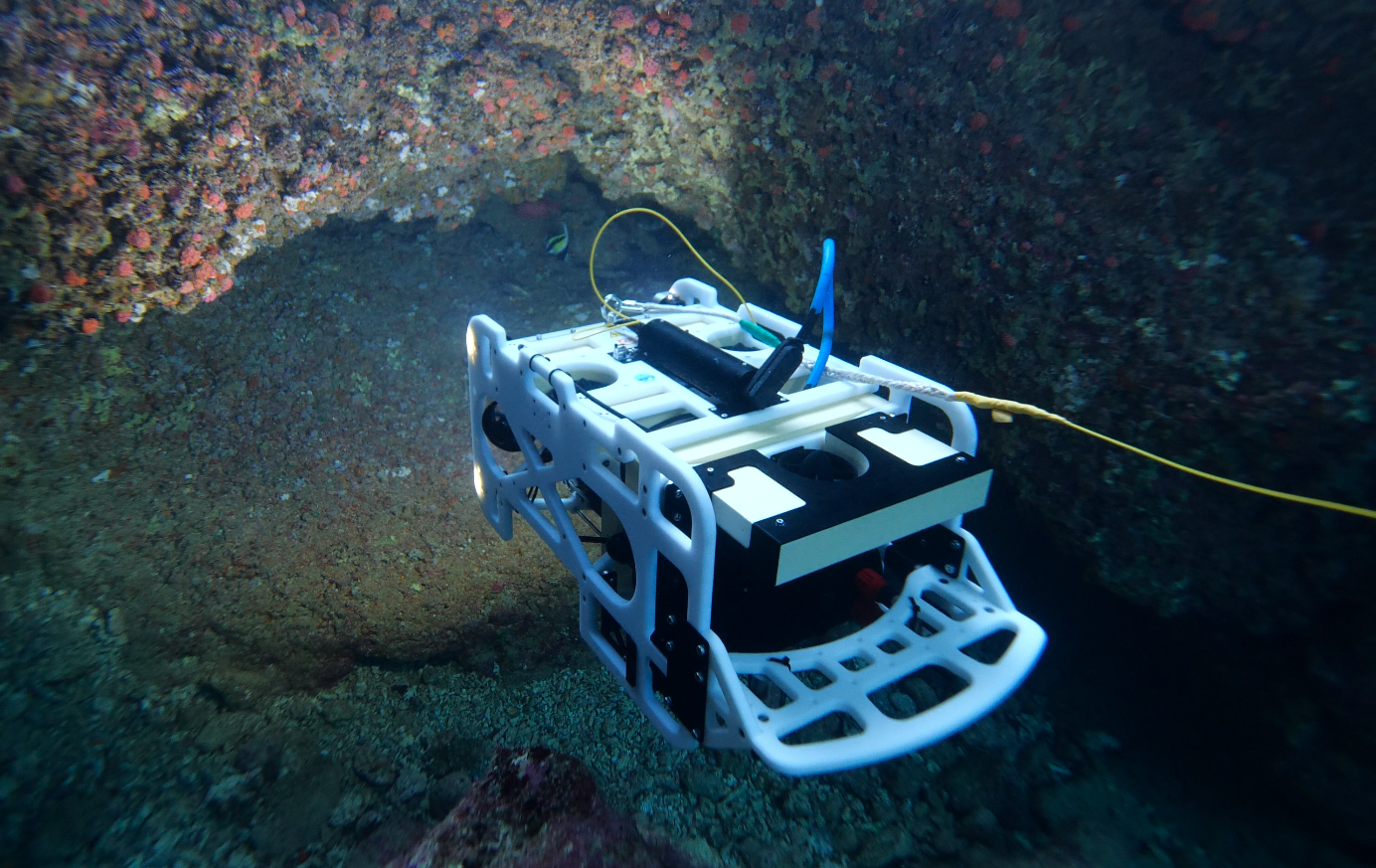

伊藤が2016年に創業したフルデプスが開発した「DiveUnit300」の本体重量は約29キログラム。最低2人いれば運用が可能な小型水中ドローンだ。その名のとおり水深300メートルまで潜航でき、7基の推進機によって水中を自在に移動する。

ただ、この水中ドローンを単体で販売するケースは実は少ないという。顧客のニーズや課題ごとに使い方がまったく異なるからだ。「お客様に当社をパートナーとして選んでいただいて、一緒に課題解決に取り組むケースが多いです。DiveUnit300のカスタマイズも含めたソリューションとして提供する形ですね」と伊藤は説明する。

水中ドローンの多様な用途が分かってきた

IU35に選出された当時は、老朽化した橋梁やダム、港湾といった社会インフラの水中部分をドローンで点検できる点が主に評価された。しかしこの3年の間に、当初は想定していなかった水中ドローンのさまざまなニーズが明らかになってきたという。

「多くの企業・団体から引き合いがあり、『水中ドローンでこういうことができないか』という具体的な用途を想定された問い合わせを受けるケースが増えています」。

都市の地下を流れる地下河川や船底の清掃・点検、養殖設備の点検・育成状況の観察、水族館やメディアからの水中撮影の依頼など、具体的な用途は多岐にわたる。洋上風力発電設備や発電所・変電所の点検など、電力会社からの相談も多いという。

「島国だけあって、水回りの問題が本当にいろいろなところにあります。それらをどうやって、どの順番で解決していくのかが悩ましいところです」。

IU35の受賞が発表される少し前の2020年11月、伊藤は国土交通省の「海における次世代モビリティに関する産学官協議会」に委員メンバーとして参画した。また2023年5月には、内閣府が主宰する「自律型無人探査機(AUV)官民プラットフォーム」に民間事業者の1社としてフルデプスが参加している。

「インフラの維持・管理はもとより、激甚化する自然災害、環境問題に対応するための水中モニタリングなど、幅広い公の課題に対して、将来的に水中ドローンが必要だというコンセンサスが取れている状況です」と伊藤は言う。

「深海への興味」と「工作好き」が結びついた

伊藤がそもそも水中ドローンの開発を始めたのは、「深海魚を見たかった」からだ。

幼い頃に読んだ図鑑で、「ナガヅエエソ」という深海魚がいることを知り、興味を持った。別名「三脚魚」とも呼ばれるこの魚は2本の胸びれと1本の尾びれで海底に立ち、複数の長い触手をアンテナのように顔の前方に広げて、エサが流れてくるのをじっと待つ。

そんな不思議な生き物に強く心惹かれた少年時代の伊藤は、モノづくりに携わる祖父、趣味でPCを自作する父の影響を受けた「工作好き」。中学校の授業で電子工作に取り組んだときに、「これは自分が得意なことだ」と確信した伊藤は、進学先に工業高校を選び、高校卒業後は筑波大学の工学システム学類へと進んだ。

大学ではロボット開発を学びながら、アルバイトでロボットの試作開発をしていた。水中ドローンを作ろうと思ったのは、そんな頃だった。

「ある日、テレビでナガヅエエソの映像を観たんです。『深海にいるのにどうやって撮影したんだろう』とその時初めて疑問に思いました」。ロボットで撮影していることを知った伊藤は、「それなら、ロボット開発の知識を生かして自分で作りたい」と考えるようになる。それが、この世界に飛び込むきっかけだった。ただ、初めはあくまで趣味のつもりだった。

大学を卒業した伊藤は、2014年にフルデプスの前身となる会社を設立する。最初の約2年間は、在学中から続けてきたロボット開発の仕事を受託していたが、2016年に転機が訪れる。筑波大学で開かれた起業家向けの講座に参加したのだ。

「講師の方と話した時に、『どうして水中ドローン開発そのものを仕事にしないのか』と言われたんです」。その時、初めて「深海への興味」「工作好き」という2つの要素が結びついて、水中ドローンの開発・製造という事業に着手することになる。

「深海を見る」という目的をぶれさせないことが大事

活動する上で大切にしている考え方を伊藤に尋ねると、「深海を見たい、深海がどうなっているのか知りたいという『目的』をぶれさせないこと」という答えが返ってきた。

深海を見たくて水中ドローンの開発を始めたのに、実際に今見ているのはダムや河川などの比較的浅い水の中だ。そのことへの葛藤もある。だが、水中ドローンの技術を積み重ね、事業を継続していくことは、深海を見るという将来の 『目的』にとって必要なことであることも認識している。

「もしこの『目的』を持たずに、『社会的意義があるから』という理由だけで続けていたら、きつい時に続けられないと思います。なぜ自分はやるのか。胸を張って答えられる『目的』が自分の中にあったことに、すごく感謝しているし、誇りを持っています」。

伊藤は「社会的意義」を否定しているわけではない。ただ、それが第一の目的ではなかったとしても、事業として持続可能なのであれば、その仕事は社会の役に立っていることに変わりはない。伊藤はそう考えている。

もちろん、本来の目的に向けた歩みも続けている。水中ドローン事業の傍ら、「深海プロジェクト」を2019年に立ち上げ、会社のWebサイトやユーチューブ・チャンネルで情報発信している。その取り組みの1つである「ナガヅエエソチャレンジ」は、「TPF(Tripod Finder)」と名付けた実証実験用の水中ドローンを使い、その名のとおりナガヅエエソを見つけに行くプロジェクトだ。

「TPFは最初に作った機体で、1000メートルの深海まで潜ります。仕事ではまず潜らない深度ですね。これは私しか動かせません」。伊藤は楽しみを独り占めするかのように笑う。

より多くの人が「深海を見たい」と思う気運を作りたい

深海プロジェクトを立ち上げた理由は、「自分はこれがやりたいと言い続けることでチャンスは回ってくるものだと思うからです」と伊藤は話す。

その言葉のとおり2024年、伊藤は研究プロジェクト「D-ARK(Deep-sea Archaic Refugia in Karst)」のキーメンバーに名を連ねた。D-ARKは笹川平和財団の助成を受けて海洋研究開発機構(JAMSTEC)が主宰するもので、南大東島周辺海域等の深海洞窟をターゲットに、生物多様性把握のための深海調査を実施する研究プロジェクトだ。

「深海の仕事ができるのはまだ先のことだと思っていましたが、技術開発を一緒にやってほしいと声をかけていただきました。発信してきたかいがありました」。

2022年9月、それまで伊藤と共同代表を務めていた吉賀智司COOがCEOに就任し、伊藤はCEOの職を退いた。事業拡大に伴い、経営は経営の専門家が担い、伊藤は研究開発に注力して会社を支えている。

「GX(グリーン・トランスフォーメーション)という大きな潮流が動き始めた今、そのチャンスを確実につかんで事業をスケールさせたいと考えています。そのためには、水中ドローンをより少ない人数で運用したり、1人で複数のドローンを管制したりできるような自動化技術の実装が大きな課題です」と製品の進化についても考えている。

「より多くの人が深海を見たいと思う気運を作りたい。そのためには、まずは『深海が見えている状態』を実際に作ってみせることが必要です。ドローンが水中で得た情報を編集して、1つの形として見せるプラットフォームを立ち上げていきます」。

そう語る伊藤は、社会的意義のある製品の研究開発を推進しながらも、自身が思い描く「目的」のための動きも加速させていく。

◆

この連載ではInnovators Under 35 Japan選出者の「その後」の活動を紹介します。バックナンバーはこちら。

- 人気の記事ランキング

-

- A Google Gemini model now has a “dial” to adjust how much it reasons 推論モデルは「考えすぎ」、グーグルがGeminiに調整機能

- What is vibe coding, exactly? バイブコーディングとは何か? AIに「委ねる」プログラミング新手法

- Anthropic can now track the bizarre inner workings of a large language model 大規模言語モデルは内部で 何をやっているのか? 覗いて分かった奇妙な回路

- Meet the researchers testing the “Armageddon” approach to asteroid defense 惑星防衛の最終戦略 科学者たちが探る 「核爆発」研究の舞台裏

| タグ |

|---|

- 畑邊 康浩 [Yasuhiro Hatabe]日本版 寄稿者

- フリーランスの編集者・ライター。語学系出版社で就職・転職ガイドブックの編集、社内SEを経験。その後人材サービス会社で転職情報サイトの編集に従事。2016年1月からフリー。