「AIアート」はアートか?

オープンAI初の作家と、

創造性について語ったこと

生成AIモデルの新たな波が人間の創造性の未来に及ぼす意味とは何か。オープンAI初のアーティスト・イン・レジデンスである作家、アレックス・レーベンと語り合った。 by Will Douglas Heaven2024.04.04

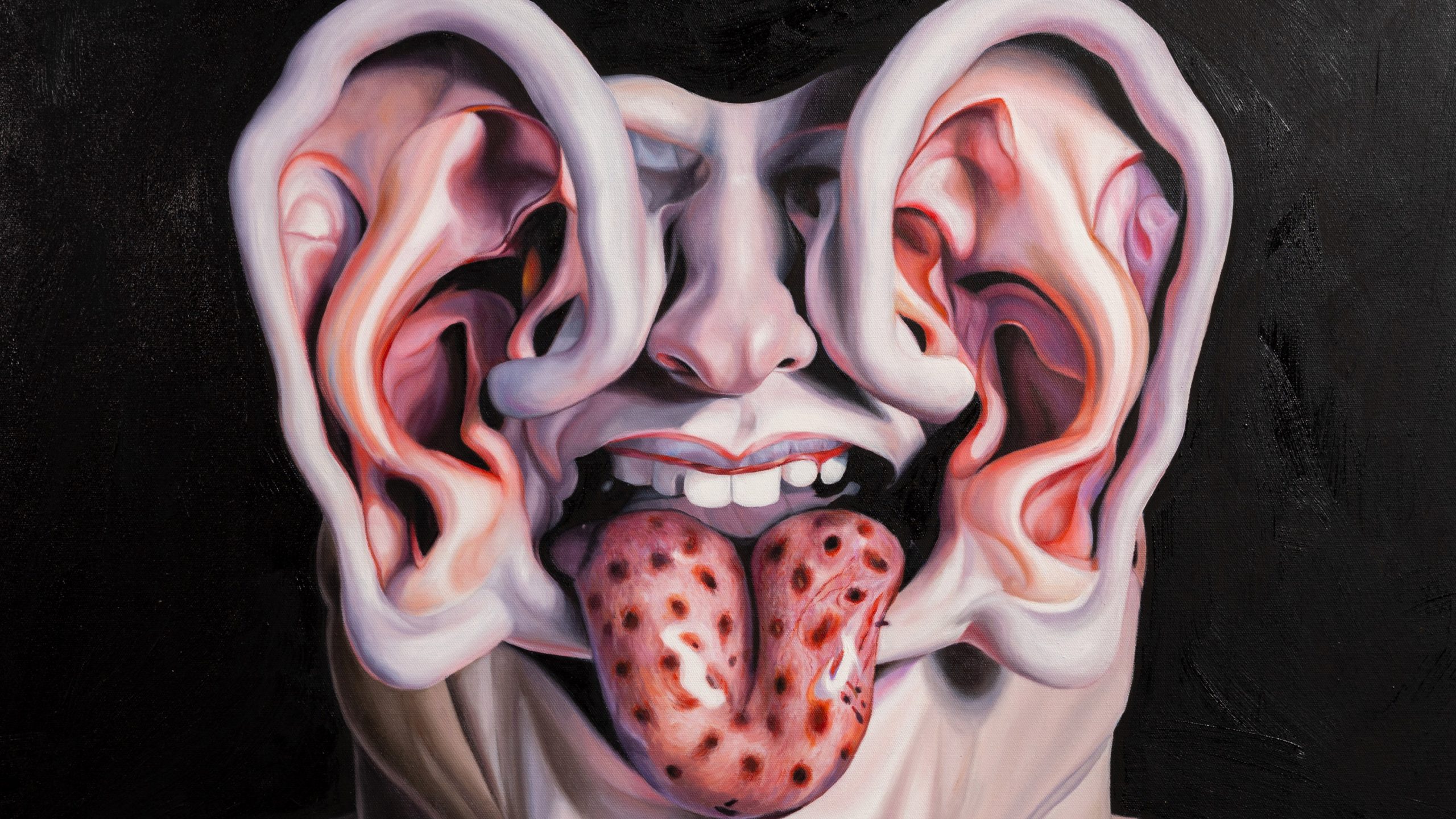

アレックス・レーベンの作品はしばしば不条理でときに超現実的だ。DALL-E(ダリー)が想像し、手で大理石から彫り出した巨大な耳のマッシュアップや、あらゆる人工知能(AI)アートをあざ笑う、チャットGPT(ChatGPT)の深い影響を受けて作られた作品群などだ。だが、そのメッセージはあらゆる人に関係する。レーベンは機械だらけの世界で人間が果たす役割や、その役割の変遷に関心を有している。

「こうした問題の多くに取り組むうえで、私はユーモアと不条理を活かします」とレーベンは語る。「非常に深刻な問題に真正面から取り組むアーティストもいるでしょうが、私は、非常に深刻な物語を伝えようとしているときでも、少々不条理である方が、そのアイデアをより身近に感じさせることができると思います」。

レーベンはオープンAI(OpenAI)初のアーティスト・イン・レジデンス(外部から招聘され、任期つきで活動支援を受ける作家)だ。公式の任期は1月からの3カ月間だが、レーベンとオープンAIとの関係は形式ばらないもののようだ。「少し曖昧です。私は1人目であり、私たちは物事を理解しようと試みています。おそらく協力を継続することになるでしょう」。

実際、レーベンとオープンAIの協力関係はここ数年続いている。5年前、レーベンは一般公開前のGPT-3の初期バージョンの試験運用に招かれた。「私はGPT-3をかなりいじり回し、アート作品を数点制作しました。オープンAI側は、私がシステムを異なる方法でどう活用できるかを確認することに、大きな関心を抱いていました。私の方は、新規性のあるものを試したいという思いはもちろんありました。当時は、自分で作ったモデルを使ったり、Ganbreeder(ギャンブリーダー、生成画像モデルの先駆け)のようなWebサイトを利用したりして、作品を作っていたのです。

2008年、レーベンはマサチューセッツ工科大学(MIT)メディアラボで、数学とロボット工学を学んだ。メディアラボでは、「Boxie(ボクシー)」というダンボール製ロボットの製作に携わった。映画『ベイマックス』に登場するかわいいロボット、ベイマックスはこれにヒントを得たものだ。現在、レーベンはカリフォルニア州バークレーにあるアーティストとエンジニアのための非営利インキュベーション機関「ストキャスティックラボ(Stochastic Labs)」のテクノロジー・研究担当理事を務めている。レーベンに、自身の作品、アートとテクノロジーの間に横たわる未解決の緊張、人間の創造性の未来について話を聞いた。

以下のインタビューは、簡潔・明瞭にするために実際の会話を編集している。

◆

——あなたは人間と機械がやりとりする方法に関心を持っています。AIアーティストの立場で、テクノロジーとの関係をどう捉えていますか。道具ですか? それとも共同制作者ですか?

初めにはっきりさせておきますが、私は自分のことをAIアーティストとは呼びません。AIは新たなテクノロジー・ツールに過ぎません。AIの後に興味を抱かせる別のものが登場すれば、「私はAI専業のアーティストです」とは言わないでしょう。

——わかりました。では、それらのAIツールについてはどうですか。キャリアの一時期を充てて、このようなテクノロジーをいじり回した理由を教えてください。

メディアラボでの研究はすべて、ソーシャル・ロボット工学に関係するものでした。人間とロボットがさまざまな方法でどのように結びつくのか。研究していました。あるロボット(ボクシー)は映像作家でもありました。基本的には人々にインタビューするロボットで、人々の心を開き、心の深い領域から話を引き出していました。これはSiri(シリ)などが登場するよりも、前の話です。最近では、人々は機械と会話するという考えに慣れています。そのようなことから、時の経過とともに人類がテクノロジーと相携えて進化するあり方に、ずっと関心を持ってきました。現在の私たちがあるのは、テクノロジーのおかげですからね。

——現在、アートでのAIの使用に多くの反発が生じています。ボタンを押すだけで画像が得られるテクノロジーに多くの不満があるのは理解できます。このようなツールが生み出されたことにさえ不満が生まれており、オープンAIなどのこれらのツールの開発者は …

- 人気の記事ランキング

-

- AI companions are the final stage of digital addiction, and lawmakers are taking aim SNS超える中毒性、「AIコンパニオン」に安全対策求める声

- Promotion MITTR Emerging Technology Nite #32 Plus 中国AIをテーマに、MITTR「生成AI革命4」開催のご案内

- Anthropic can now track the bizarre inner workings of a large language model 大規模言語モデルは内部で 何をやっているのか? 覗いて分かった奇妙な回路

- This Texas chemical plant could get its own nuclear reactors 化学工場に小型原子炉、ダウ・ケミカルらが初の敷地内設置を申請

- Tariffs are bad news for batteries トランプ関税で米電池産業に大打撃、主要部品の大半は中国製