森田直人:高度20kmから常時観測、「疑似衛星」に飛び方を教える

旅客機を超える高度20キロメートルの成層圏に常に滞空し、通信や災害時の地球観測に活躍する無人航空機の技術が注目されている。海外企業が技術開発で先行する中で、日本発の機体開発に取り組む研究者が森田直人だ。 by Ayano Akiyama2024.03.28

いつでも空の上にいて、通信装置や地表を観測する装置を備え、光ファイバーの届かない離島や災害時を支援するプラットフォームがあったら、社会はどれほどレジリエントになるだろうか。

かつて日本では、2000年前後のミレニアム・プロジェクトとして、気象条件が比較的安定している高度約20キロメートルの成層圏に通信機材、観測センサーなどを搭載した無人飛行船を滞空させ、通信・放送や地球観測に利用する「成層圏プラットフォーム」構想があった。技術的に未成熟なまま消えていった成層圏プラットフォーム構想だが、相前後するように飛行船型ではなく固定翼機の構想が登場してきた。エネルギー源となる太陽電池セルの発電効率の向上やバッテリー技術の進化にあわせ、固定翼機型の「HAPS(High-Altitude Pseudo-Satellite)」と呼ばれる無人航空機(UAV)の開発を各国が競い合っている。

仏エアバスの「Zephyr(ゼファー)」シリーズや、NASAとの共同研究から生まれた米エアロバイロンメント(AeroVironment)の「Helios(ヘリオス)」、その発展型であるHAPSモバイルの「Sunglider(サングライダー)」など、海外勢が滞空時間やペイロード搭載性能で先行する中、日本から制御技術でHAPSの実現に挑む研究者がいる。東京大学工学系研究科航空宇宙工学の助教である森田直人だ。

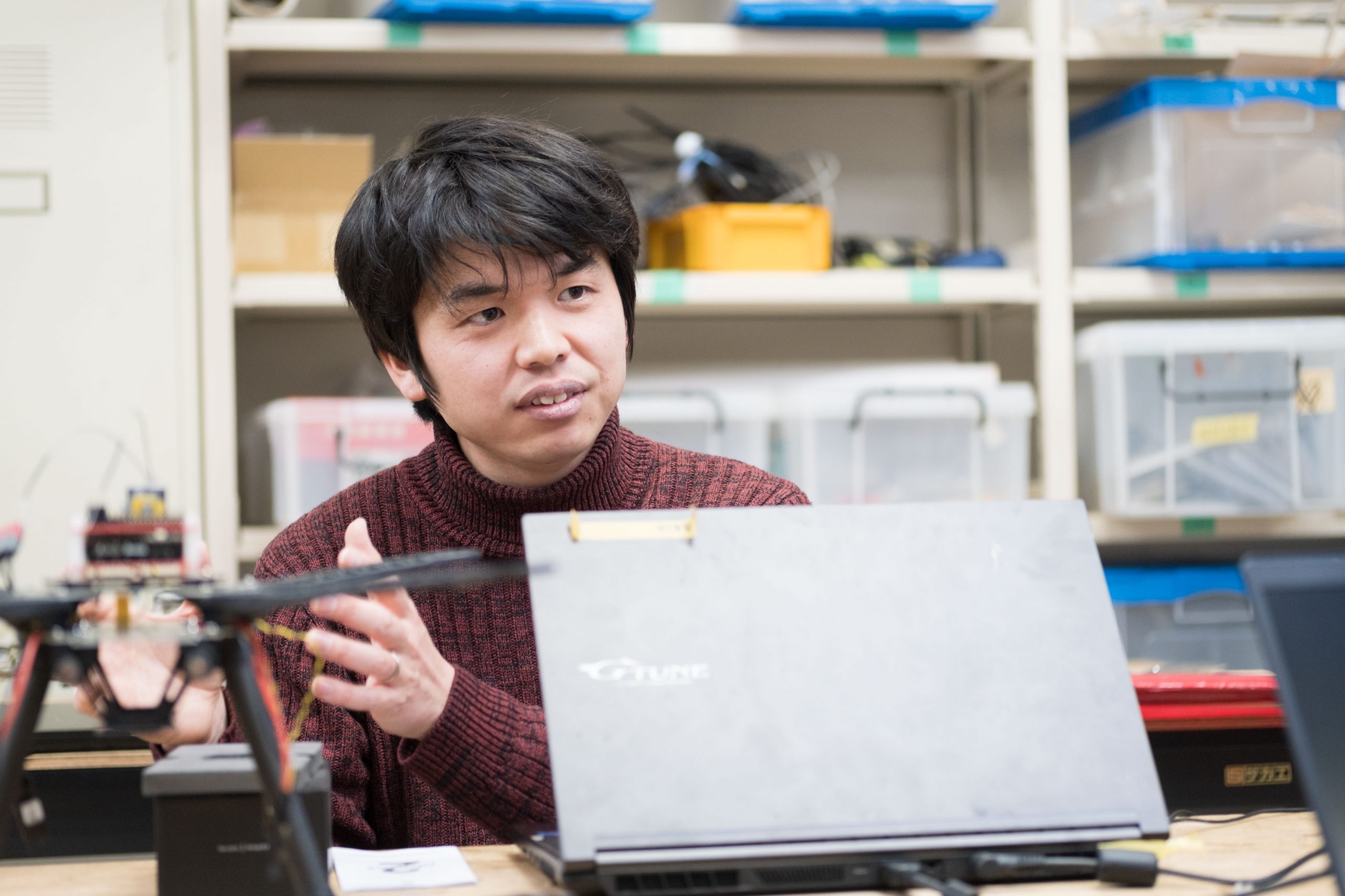

「鳥人間コンテストの出場経験もある」という森田は、根っからの飛行機好き。研究では設計最適化問題に取り組んだり、ベンチャー企業と一緒に水上から発着する固定翼のUAVを開発したりしてきた。大学で研究職に就きたいと思ったのも、「自分が作った飛行機を飛ばしたい」とのモチベーションからだ。そんな森田が現在の研究テーマであるHAPSに本気で取り組むことになったのは、意外にも超小型衛星の第一人者である中須賀真一教授に、「『超小型衛星に載せるペイロードはHAPSにも載せることができる。自分のキャリアを、HAPSというもので超小型衛星を否定して終わりたいんだ』と焚きつけられた」ことがきっかけだったと言う。「それは面白いなと思って始めました」。

「疑似衛星」と呼ばれるHAPSが超小型衛星を否定するとは刺激的なキーワードだが、5000機以上の衛星網で世界をカバーする衛星通信システム「Starlink(スターリンク)」を作り上げた米国のスペースXや、200機以上の超小型衛星で世界をまさに定点観測しているプラネット・ラボ(Planet Labs)の衛星観測網といえども限界はある。1つには、安定して地球を周回できる高度が500キロメートル、600キロメートルと地表から遠いために生じる観測画像の解像度の限界だ。

「国をまたぐような広域を観測する場合には衛星は非常に強いのですが、実際はもっと解像度を上げて地上を観測したいという要請もすごく多い。人工衛星は、少なくとも400キロメートル近い高度でないと安定して飛行できません。高度20キロメートル程度のHAPSならば、単純に考えると20倍の解像度の観測ができるわけですから、観測画像ははるかに良くなります」。

さらに、人工衛星には一度打上げたら故障が許されない宇宙の過酷な環境で性能を保証する、信頼性の問題がついて回る。現在のところハッブル宇宙望遠鏡などのごく限られた例を除いて、宇宙で人工衛星を修理することができないためだ。

「人工衛星は信頼性の担保に多くのコストがかかります。搭載するコンポーネントはすべて宇宙品質のものが求められますし、民生品を使用するのであれば、かなり長時間かけて試験をする必要がある。そういったコストが積み重なって、億円単位になっていくわけです」。

現在の超小型衛星はかつての大型衛星に比べれば大幅なコストダウンが図られているが、「研究室で作られた当初は非常に低コストだったのが、信頼性を求めていくと今では相当の価格になりますし、1機を製造するのに非常に時間がかかるようになっています」と森田は言う。「HAPSならば、その10分の1程度のコストで実現できるだろうと考えています」。

HAPS技術の制約条件から導かれる「2つの課題」

一方で、小型衛星がシステムとしてすでに社会の中で力を発揮しているのに対して、HAPSはまだ開発途上にある。先行する海外の機体にしても、国内でのサービスインは2025年以降というように、技術的な課題が残されている。日本で機体開発に取り組む森田にとってのチャレンジは、エネルギー供給の制約下で24時間飛行を実現する機体制御にある。

「HAPS、特にソーラーパネルで日中に発電して、夜間はバッテリーを使用するという形態では、緯度と経度と季節に非常に影響を受けます」と森田は説明する。低緯度地域は日射量が大きく多くの太陽エネルギーが得られるが、エネルギーが余って捨ててしまうこともある。加えて、昼夜が12時間ずつとほぼきっぱり決まっているので、最低でも12時間は飛べるバッテリーを積む必要があり、大型の機体にならざるを得えない。

HAPSは緯度が高い地域の夏季、続いて低緯度地域の運用が運用しやすい。例えば、季節や地域限定でいいなら、緯度の高い欧州の夏の時期は日照時間が長く、夜間のバッテリー運用の時間が短いので実現しやすいという。逆に、最も厳しいのは高緯度帯の冬季となる。

「システムとして利用するならば、1年を通して運用するのか、季節を縛るのか考えなくてはなりません。1年を通して全地球で運用可能になったときに『HAPSが完全に実現した』といえると思いますが、そこまではまだちょっと遠いですね」。

もちろん、バッテリーの持ちが良くなればHAPSの運用可能な範囲は大きく広がる。「最終的には、バッテリー性能の向上、または機体の抵抗を低減して夜間の消費電力をいかに低くするか、という2つの課題に帰着します」。そこで森田が挑んでいるのは、現在のバッテリー技術の制約の中で、機体の制御によって消費電力を抑える方向性だ。

撮影:小林 伸

「バッテリー技術は当面そのままと考えるのであれば、機体の抵抗をいかに小さくするかが非常に重要になります。航空機の原理原則として、機体の抵抗を低減するためには、本質的にスパン(横幅)が大きい細長い機体にしないといけない。横幅を大きくするためには、構造的に強くて軽い機体を開発するか、あるいは弱い構造でも飛ばすことができる技術を作る必要があります」。

だが、弱い構造の機体はすぐねじれて落ちてしまいかねず、HAPSでもこれは大きな問題となる。そこにどう対処するか。森田が考えた結論は、「柔らかいものは柔らかいものと諦めて、いかに飛ばす方向にシフトしていくか」というものだった。「僕の研究課題は、柔らかい機体を強引に飛行させるということなのです」。

飛べない原因「ねじれ」を制御する

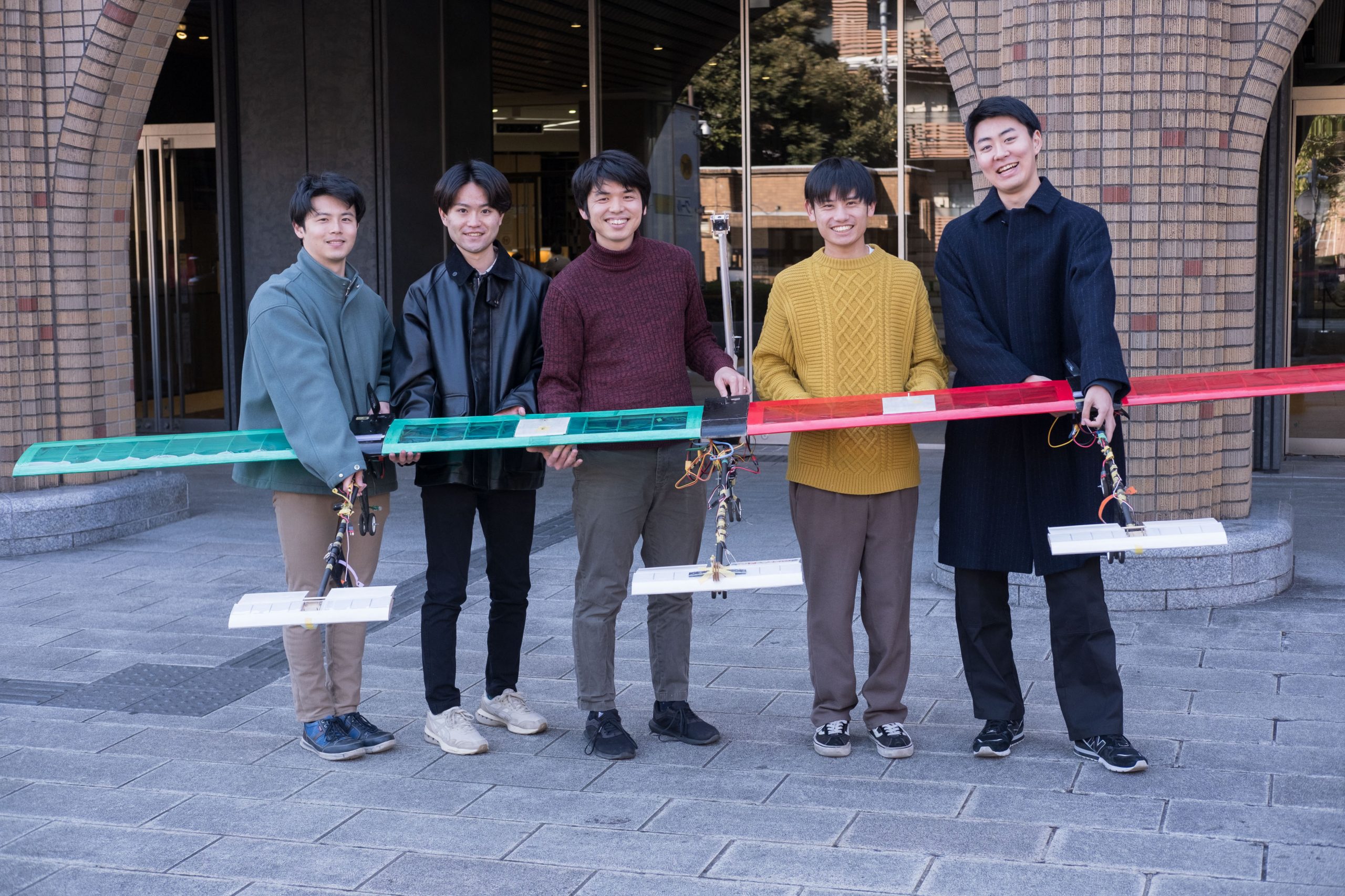

森田が所属する土屋研究室(航空宇宙工学専攻)で開発するHAPSの試験機「Zephyros(ゼフィロス)」は、カナード(先尾翼)を3枚取り付けた構造になっている。柔らかい上に、カナードの存在そのものが安定性を崩してしまう原因にもなりかねないという、制約を持った構造だ。

「カナードを制御し、それをうまく実装して飛行させることができるようになってきました。マルチカナードの形態で飛行させている機体は、僕が調べた範囲ではないので、初の試みといえるかもしれません」。

うまく制御しないと飛行できないということは、きちんとねじれを計測できないと飛ばすことができない。そこで、高精度な姿勢推定、歪み推定、ねじれ推定が重要になる。森田は、「構造変位と、UAVで使っているような加速度センサーなどの姿勢制御系を組み合わせて、高精度に姿勢推定を実現するということが研究の1番のメインテーマです」と話す。

現在は5代目となるZephyrosには、複数のマイコンボードが搭載されている。姿勢制御データをマイコンどうしで伝え合い、これから先の「飛び方」を考えながら飛ぶのだという。

撮影:小林 伸

機体には3つの胴体があり、分散コンピューティングのような形でそれぞれにマイコンが載っている。「それぞれがまさに1つのUAVのように自分の姿勢を計算しています。そこかしこにひずみゲージが載っていて、これで主翼の相対変異を計測しているのです」。中央のマイコンはまとめ役のような役割を担い、他のマイコンの情報を吸い上げて、「君はちょっと頭が上がっているね」「君は頭が下がっているね」といった具合に、それぞれの胴体のマイコンの姿勢推定結果に反映させる。そういったやり取りをして、全体として確からしい姿勢を計算するアルゴリズムを森田は作り上げた。

2020年に現職に着任した森田が飛行実証でその手応えを感じたのは、2023年の夏のこと。飛行のモデルと制御とが噛み合って飛行を実現したときだという。

「中央のマイコンは、自身の飛び方を『こういう風に構造が変異するだろう、こういう風に機体が進むだろう』と予測して、その結果をもとに制御するアルゴリズムを使っています。モデル予測制御の一種ですが、柔軟航空機のモデルを立てて、その計算情報と実際の機体の構造変位の情報、姿勢推定センサー情報を全部統合してうまく飛んだとき、『これは結構うまくいったかもしれない』と思いました」。

西風の神と手を取り合う世界

飛ぶことを覚え始めたHAPSの機体がシステムの目標として掲げられている高度20キロメートルでの24時間滞空を実現したとき、社会にはどのようなインパクトがあるだろうか。海外勢の実験では通信プラットフォームとしての利用が近づいてきているが、森田は地球観測の分野でも力を発揮すると考えている。

「空の高いところに自分たちの手が届くようになれば、それを使ってできることを画策し始める。人類はそういう生物だと思います」

「地震などの災害時に、常に上空にいることは非常に大事だと思います。現在の人工衛星での観測では、1日に1回程度の観測に限られていますが、HAPSのシステムならばずっと上にいることができる。高度20キロメートルに滞空して幅広い範囲をずっとモニタリングできますし、高度を下げてより細かいところを見るといった柔軟な運用もできます」。

海洋観測などの用途も想定する。「今は成層圏へのアクセス手段が成層圏気球しかないですし、それも1カ月に1回上がればいい方という頻度です。HAPSが常時滞空できるようになると常にデータが降りてくるので、気象研究者もかなり注目しているようです。いずれは気象予報にも使えるようになる可能性があります」。

頭脳を持って自律的に機体を制御することができるようになり、HAPS技術は成層圏プラットフォームが越えられなかった壁を越えてきたように思える。これから次第に、社会で活躍する姿を見かけることも増えるはずだ。

「HAPSという技術は、今後10年ぐらいでかなり普遍的になっていくでしょう。人類はさまざまな場所に基地を作りたいものだと思うのです。空の高いところに自分たちの手が届くようになれば、それを使ってできることを画策し始める。そういう生物だと思います。HAPSは自由自在に動けるシステムなので、ネットワークを組み替えながら、できることが増えていくでしょう。一度できるようになると、多くの人が関わり始めて壮大なシステムができあがっていくはずです」。

取材で東京大学を訪問したとき、森田は作業場で学生たちと手を動かしている最中だった。日本発の新たな技術の離陸へ向けて、森田の試行錯誤は続く。

撮影:小林 伸

- 人気の記事ランキング

-

- What is vibe coding, exactly? バイブコーディングとは何か? AIに「委ねる」プログラミング新手法

- Anthropic can now track the bizarre inner workings of a large language model 大規模言語モデルは内部で 何をやっているのか? 覗いて分かった奇妙な回路

- Tariffs are bad news for batteries トランプ関税で米電池産業に大打撃、主要部品の大半は中国製

- Meet the researchers testing the “Armageddon” approach to asteroid defense 惑星防衛の最終戦略 科学者たちが探る 「核爆発」研究の舞台裏

- 秋山文野 [Ayano Akiyama]日本版 寄稿者

- フリーランスライター/翻訳者。1990年代からパソコン雑誌の編集・ライターを経て宇宙開発中心のフリーランスライターへ。ロケット/人工衛星プロジェクトから宇宙探査、宇宙政策、宇宙ビジネス、NewSpace事情、宇宙開発史まで。著書に電子書籍『「はやぶさ」7年60億kmのミッション完全解説』、訳書に『ロケットガールの誕生 コンピューターになった女性たち』ほか。