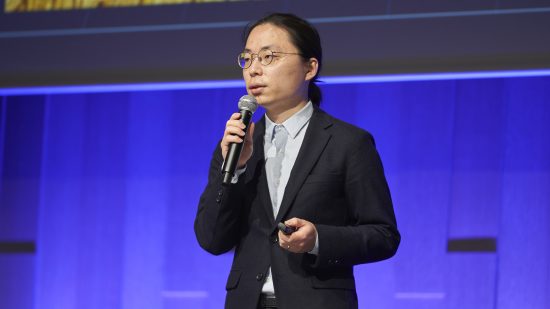

中垣 拳:テクノロジーと人との新しい関係性を創造する研究者

シカゴ大学助教授の中垣 拳は、ロボット工学や素材の感覚を融合した「動く・変形する」ユーザー・インターフェイスを通じて、機械やデジタル情報と人との新しい関係性を追究している研究者だ。 by Yasuhiro Hatabe2023.05.18

2020年の「Innovators Under 35 Japan(35歳未満のイノベーター)」の1人に選ばれた中垣拳は、当時30歳。マサチューセッツ工科大学(MIT)メディアラボの博士課程に籍を置く研究者だった。その後2021年に博士号を取得し、2022年1月にシカゴ大学コンピューターサイエンス学部の助教授に就任した。シカゴ大学では自身の研究室「Actuated Experience Lab(AxLab)」を立ち上げ、現在は十数名の学生たちを指導しながら研究に勤しんでいる。

中垣の研究分野を一言でいえば、「ヒューマン・コンピューター・インタラクション(HCI)」となる。ロボット工学や素材の感覚を融合した「動く・変形する」ユーザー・インターフェイスを通じて、機械やデジタル情報と人との新しい関係性を追究している研究者だ。

平面から日常空間へ広がるインターフェイス

中垣のMITでの最後の研究であり、博士論文にも登場する「(Dis)Appearables(ディサピアブルズ)」は、群ロボットの研究に位置づけられる。演劇の舞台装置に着想を得た「ステージ」というプラットフォーム上で実現するインターフェイスだ。自走する小さなロボットが、ステージ上で幕の裏側に隠れたり幕をめくって前面に現れたりする。さらに、ステージの一部にある小さな扉や昇降機によって出現・消失する。

AxLab設立後の最近の研究で、群ロボットのインタラクション・デバイスを「どこにでもある天井に配備すると、どのような体験・風景が作れるか」という発想で生まれたのが、2023年4月に発表した「AeroRegUI(エアロリグUI)」だ。磁石を使って天井に付けたロボット「RigBots(リグボット)」にはワイヤーを巻き取る機構があり、それこからぶら下げたオブジェクトの位置や向きを制御できる。

「これも舞台の演出で使われるワイヤー・アクション(Aerially Rigging)からインスピレーションを得ています。これらを、仰々しいシステムではなく、たくさんの小さなロボットの協調によって達成していることも面白いと考えています」。

これまで群ロボットはテーブルの上や床などの平面上を動くものだったが、部屋の天井・中空というデッドスペースから空間的に物体を制御することにより、インターフェイスとして使える空間を広げ、考えられるアプリケーションの幅を広げたことが画期的な研究だ。

いかに人々を「actuate」するか

AxLabにおける研究の基礎をなす要素として「actuate(アクチュエート)」という言葉がある。工学の世界でエネルギーや電気信号を何らかの物理的な動きに変える装置のことをアクチュエーターと呼ぶように、「(機器などを)作動・駆動させる」という語意が一般的だ。しかしactuateにはもう1つ、「人を行動させる、動機づける」という意味がある。

「辞書を引いてそのような語意があるのを知ったとき、自らの研究のアプローチに強く共鳴したことを覚えています」。

そう話す中垣の研究は、何かものをモーターなどで動かして(駆動・actuate)、それをただ見て楽しむ類いのものではない。インターフェイスとして、人に触りたくさせる、身体を使った行動を誘発する、クリエイティビティを促すなど、人の行動・感覚を駆り立て、actuateという言葉が持つ二面性を同時に追い求めるものだ。

「どのようにactuateしてテクノロジーと人の間の体験やインタラクションを生み出すのか、ひいては社会をどうactuateするのかというオープンな問いをラボで共有し、研究する上で常に大切にしています」。

手を動かして、まず作る

もう1つ、研究のプロセスにおいて中垣が大事にしていることがある。それは、頭の中だけで理論を考えたり分析したりするだけでなく、まず手を動かし、物理的なものを作って、それを触ったり動かしたりしてみるということだ。

「プロトタイプを『作る』『試す』『考える』というサイクルをテンポよく回すことが、手触り感のあるものを作る上で大事なこと」だと中垣は話す。そしてそのサイクルを自分ひとりで完結せず、作ったものを周りに「共有」し、それを元に「議論」することが重要だという。

「プロトタイプを手にしながらディスカッションする時間を大事にしています。触った人が何を思い、動くのか、プロトタイプを通してどのような未来をactuateできるのかを考えながら研究しようと心掛けています」

「学生と一緒に、プロトタイプを手にしながらディスカッションする時間を大事にしています。作るもの自体も重要ですが、それを触った人が何を思い、動くのか、プロトタイプを通してどのような未来をactuateできるのかを考えながら研究しようと。自分自身も心掛けていますし、学生たちにもそう伝えています」。

「超学際」的な場で研究を続ける

中垣がHCIという分野に出会ったのは高校生の時。慶應義塾大学湘南藤沢キャンパス(SFC)のオープンキャンパスで、テクノロジーを使ったメディアアートに触れたのがきっかけだった。

「ものづくりは昔から好きでしたが、作ったもので表現をしたり人の心を動かしたりする研究分野があることを知り、興味を引かれました」。

その後SFCに入学し、HCIの世界にのめり込んで行くことになる。3年次の夏休みに訪米し、いくつかの大学を見学して回った。その中にMITメディアラボがあり、「エキサイティングな場所」と感じたという。幼少期に5年ほど米国で過ごした経験から、ゆくゆくは日本の外で勝負したい考えていた中垣は、2014年にMITメディアラボの修士課程へ進んだ。

「“手触り感”を大切にする人とテクノロジーのあり方に関心を持っていた僕にとって、『タンジブル』という概念を生み出した石井 裕教授がいるMITメディアラボに入れたら、それ以上のことはないと思っていました」と中垣は当時を振り返る。

世界中からユニークで多様な研究者が集まるMITメディアラボは、分野の垣根がなく、中垣いわく「超学際」的でオープンな気風。そこで修士から博士課程へと進み、渡米から7年経った2021年に博士課程を修了し、シカゴ大でのAxLab設立に至る。

枝葉でなく幹となる研究を

中垣は「枝葉ではなく、幹となる研究をするか」を意識しているという。

「僕の研究ではひとつのキーコンセプトから、たくさんの応用例・アイデアのデモを提示するやり方が多いです。それはかなり意図的で、後に続く研究者や、僕らが参照するようなアーティスト、デザイナーを初めとするいろいろな世界の人たちにインスピレーションを与えたいと考えているから。そういった研究を常にし続けていたい」

一方で、中垣自身ないしAxLabが何らかの形で実装、実用化まで進めることに消極的なわけではない。

「ラボの学生が、『スタートアップをやりたい』『商品化に挑戦したい』と志すことがあれば歓迎するし、後押ししたい。学生がすべて研究者になるわけではないですし、起業する人もいればアーティストになる人もいるような、人材輩出の『幹』にAxLabがなれれば面白い」

現在は、生成AI(ジェネレーティブAI)の動向にも着目しているという。「生成AIのポテンシャルは高く、僕たちなりの取り組み方があるのかなと議論しています」。

中垣が現在所属するシカゴ大学のコンピューターサイエンス学部では、コンピューターグラフィックや3Dモデリング、セキュリティなどさまざまな分野とAIを掛け合わせた研究が今まさに進んでいるという。

「時代の変化に即応する様はプラクティカルだし、それを見てインスピレーションを受けている。他のラボとコラボレーションしながら、僕らなりのHCIとAIのシナジーを探る研究は、今後ありうる。その意味で、とてもいい場所にいると感じています」。

◆

この連載ではInnovators Under 35 Japan選出者の「その後」の活動を紹介します。バックナンバーはこちら。

- 人気の記事ランキング

-

- AI companions are the final stage of digital addiction, and lawmakers are taking aim SNS超える中毒性、「AIコンパニオン」に安全対策求める声

- Promotion MITTR Emerging Technology Nite #32 Plus 中国AIをテーマに、MITTR「生成AI革命4」開催のご案内

- China built hundreds of AI data centers to catch the AI boom. Now many stand unused. AIデータセンター 中国でバブル崩壊か? 需要低迷で大量放置の実態

- This Texas chemical plant could get its own nuclear reactors 化学工場に小型原子炉、ダウ・ケミカルらが初の敷地内設置を申請

- How 3D printing could make better cooling systems 3Dプリントで製造の制約を解放、高効率な熱交換器が設計可能に

| タグ |

|---|

- 畑邊 康浩 [Yasuhiro Hatabe]日本版 寄稿者

- フリーランスの編集者・ライター。語学系出版社で就職・転職ガイドブックの編集、社内SEを経験。その後人材サービス会社で転職情報サイトの編集に従事。2016年1月からフリー。