「人間中心」とは何か :「人間」概念を再考するロボットの法と倫理

人工知能(AI)やIoTの社会実装に伴い、従来の「人間中心」で考えられてきた法制度の前提が崩れつつある。ロボットの法と倫理でも同様だ。より豊かな人と自律ロボットシステムの関係性を構築するにはどうすれば良いか。京都大学大学院法学研究科の稲谷龍彦教授が、ロボットの法と倫理に関する新たな動向について解説する。 by Tatsuhiko Inatani2022.12.27

自律飛行ドローンシステムやケアロボットシステムなど、AIを搭載した自律ロボットシステムの社会実装が、さまざまな場面で話題となっている。

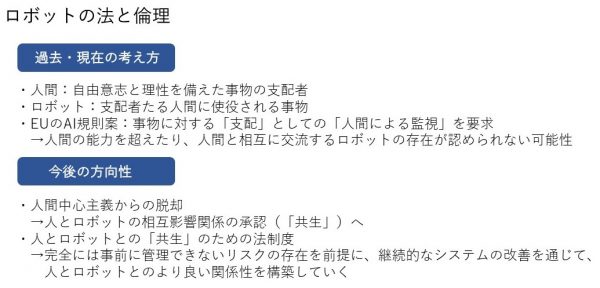

従来、自律ロボットシステムをめぐる法と倫理は「人間中心(human centric)」という原理ないし理念(「人間中心主義」)を基礎として展開してきた。科学技術が人間のために開発され、利用されるという原則の「正しさ」については、一見疑いを挟む余地がないように思われる。しかし、ここでの「人間」という概念には、一定のバイアスが存在すること、また、その結果として、「人間中心主義」に基づいて具体化される倫理や法は、先端的な科学技術の開発・利用の方向性を一定の範囲に限定する効果を有していることには、十分な留意が必要であるように思われる。

しばしば指摘されるように、ここでの「人間」とは、若い白人の「模範的」なキリスト教徒男性をモデルとするものである。彼は、創造主たる唯一神の「似姿」として、地上の他の全ての存在を統べる地位にある。そして、このモデルに従った場合、人間社会におけるロボットの地位は、人間に一方的に使役される存在としてのみ許容されることになる。

ロボットへの愛情は「異常」あるいは「未開」?

というのも、理性と自由意志を備えた主体たる「人間」と、被支配対象に過ぎない客体たる「事物」とは、本来厳然と区別されるべきであり、支配されるべき事物にすぎないロボットに対する「愛情」は、治療されるべき「異常」なフェティシズム、あるいは克服されるべき「未開」のアニミズムとして位置付けられるからである。

しかし、「人間中心主義」に基づく法と倫理は、相互に影響を及ぼし合いつつ共進してきた人と科学技術との関係性の実態をありのままに把握できないばかりか、ロボットやAIなどの先端的な科学技術の開発・利用を制限的なものにしかねない。例えば、人の生命・身体の完全性に対するリスクを有するAIを利用した機器について、その機器の誤りを正すのに十分な「人間による監視」を要求する欧州連合(EU)のAI規則案は、人間の医師の識別能力を「超える」AI医療機器の使用を断念することを迫ることになりうる。あるいは情感に満ちたやり取りを行うケアロボットは、許されざるマニュピレーションを誘発するものと評価されるのかもしれない。しかし、それは、「人間」という概念に基づく世界観を維持すること自体を目標とするのであれば別論、本当に望ましい事態なのだろうか。

むしろ、20世紀後半以後の「主体」をめぐる哲学研究の進展や、そもそも関係的な世界観における主体概念を育んできた我が国の伝統的な思考枠組みなどをこの分野に応用することで、人とロボットとのより豊かな関係性を切り拓くことができるのではないかと考えている。

というのも、これらの考え方に従った場合には、固定的な「人間」のあり方は排される一方、より幸福な人の生のありようが、人と関係するさまざまな事物との関わりを通じて追求されることになるからである。とりわけ、自律ロボットシステムを通じてさまざまな社会課題を解決し、人々の幸福な生を実現しようとする「Society 5.0」という我が国の未来社会のコンセプトに鑑みた場合には、「人間」のあり方自体をより豊かなものにする方向性はより真剣に追求されるべきだろう。

アジャイル・ガバナンス:人間と科学技術の共進を目指す

仮に、法制度が従来の近代的な倫理ではなく、それに代わる倫理に立脚する場合には、より未来志向的に、人と自律ロボットシステムとが共により良く変わっていくための基盤としての法制度を目指すことになるだろう。最近提唱されている、「アジャイル・ガバナンス」と呼ばれる新たなガバナンスシステムも、このような法制度の実現を目指すものとして位置づけることができるように思われる。

アジャイル・ガバナンスにおいては、高度な自律ロボットシステムが完全には予見できないリスクを孕む可能性を直視し、そのリスクを適切に管理し続けるべく、フィードバックに基づく継続的なシステム改善への努力に重点が置かれている。つまり、科学技術がもたらすイノベーションの果実を享受しつつ、それが人々に与える負の影響を適切に管理し、人・社会・科学技術が共進していくことが目指されているのである。そこでは、法制度の焦点も、過去の「失敗」——意志に基づいて事物のリスクを統制できなかったこと——へ非難を加えることから、「失敗」から学び、将来のより良い人と自律ロボットシステムの関係性を構築することへと移動することになる。それに伴って、法的責任も、システムの改善に必要な情報を提供・共有しない場合に、あるいは、関係するステークホルダーと共にシステムの改善に真摯に取り組まない場合に、厳しく問われることになるだろう。

近代的な倫理や法からの離脱はまた、ロボットの法と倫理に関する研究を、より本格的な文理融合研究へと導くことになるかもしれない。従来の研究において対象とされる法や倫理が、固定化された「人間」概念に基づくものであるとするならば、それは科学技術の発展について、一定の方向へとバイアスをかけていくものでしかありえない。そのような「人間中心主義」に立脚した場合、人間存在の本質を記述する法や倫理との関係では、科学技術はそれに従属せざるを得ないからである。

これに対して、科学技術と共に新たな「生の美学」を切り開こうとする近時の倫理や、人と人あるいは人と事物との関係性を重視する、我が国の伝統的な世界観に立脚した主体理論などは、人間存在の動態性を踏まえて、新たな科学技術がもたらす可能性と危険性とを徹底的に吟味し、より良い人の生のありようを実現するべく議論する余地を生み出すだろう。「人間中心」の意味自体がより豊かになるのである。

つまり、科学技術の側から人間存在を照らし出し、人間存在の側から科学技術の意義を問うという相互作用を通じて、従来文理という枠組に入れられていたさまざまな知が境界を超えて触発し合うことで、ロボットの法と倫理をめぐる議論は、真の意味での文理融合研究へと導かれていくことになる。「人間」という固定観念を揺さぶる先端技術を正面から受け止めることで、ロボットの法と倫理は今まさに、新たな可能性に満ちた研究領域となろうとしているのである。

- 人気の記事ランキング

-

- Anthropic can now track the bizarre inner workings of a large language model 大規模言語モデルは内部で 何をやっているのか? 覗いて分かった奇妙な回路

- Promotion MITTR Emerging Technology Nite #32 Plus 中国AIをテーマに、MITTR「生成AI革命4」開催のご案内

- AI companions are the final stage of digital addiction, and lawmakers are taking aim SNS超える中毒性、「AIコンパニオン」に安全対策求める声

- This Texas chemical plant could get its own nuclear reactors 化学工場に小型原子炉、ダウ・ケミカルらが初の敷地内設置を申請

- Tariffs are bad news for batteries トランプ関税で米電池産業に大打撃、主要部品の大半は中国製

- 稲谷龍彦 [Tatsuhiko Inatani]日本版 寄稿者

- 京都大学大学院 法学研究科教授、京都大学法政策共同研究センター「人工知能と法」ユニットリーダー。 2008年、京都大学大学院法学研究科法曹養成専攻修了。京都大学大学院法学研究科准教授を経て、2021年度より京都大学大学院法学研究科教授。2013年度から2015年度にかけてパリ政治学院法科大学院・シカゴ大学政治学部にて客員研究員として在外研究に従事。専門は刑事政策。現在の主要な研究関心は、企業犯罪法制および科学技術と法。