「洪水に強いイネ」作った遺伝学者が目指す炭素回収の狙い

人類はこれまで、植物の遺伝子を改変して、収量増加などの恩恵を受けてきた。現在では、技術開発のおかげで遺伝子改変の精度が上がっている。科学者たちは炭素除去にも遺伝子改変を利用しようと取り組んでいる。 by Casey Crownhart2022.11.08

この記事は米国版ニュースレターを一部再編集したものです。

今回は、MITテクノロジーレビューが10月に開催した会議「ClimateTech(クライメート・テック)」でのお気に入りのセッションの1つを振り返りたいと思う。「お皿をきれいにしよう」というセッションだ。

このセッションでは、カリフォルニア大学デービス校の植物遺伝学者であるパメラ・ロナルド教授をゲストに迎えた。ロナルド教授は何年もの間、洪水にも負けないイネの品種開発に取り組んできた研究者だ。現在は農地における炭素除去に高度な遺伝学を利用することに目を向けている。

遺伝学と植物

科学者はさまざまな遺伝子改変ツールを自由に使って、植物の成長に影響を与えることができる。標準的な遺伝子工学からクリスパー(CRISPR)のような洗練されたゲノム編集ツールまで、人類はかつてないほどの影響を作物に与える力を持っている。

だが、遺伝子発現の調整自体は新しいものではない。自然の中で摘まれたブルーベリーやキノコ、野生で捕獲された魚などのいくつかの例外を除けば、「私たちが口にするものはほとんどすべて、ある種の遺伝子改変ツールを使って改良されてきたものです」とロナルド教授は言う。

作物にある特定の形質を持たせるため、農家は何世紀も前から品種改良と他家受粉を続けてきた。20世紀になると、研究者たちはさらに改良を進め、化学物質や放射線を使用して無作為に突然変異を生じさせ、その中で有益とされた突然変異育種を使い始めた。

違いは、過去50年間で遺伝子改変ツールの精度が上がったことだ。遺伝子工学の技術は、特定の遺伝子を、目的とした植物に導入することを可能にした。クリスパーにより、さらに細かい操作ができるようになり、科学者はピンポイントでDNAに影響を与えることが可能となった。

「いま本当におもしろいのは、さらに多くの遺伝子改変ツールがあることです」(ロナルド教授)。

精度の力

農業において遺伝子改変ツールがどれだけ力を持っているのかを理解するため、洪水に強いイネを開発するロナルド教授のプロジェクトを見てもらいたい。

イネは水を貯めた水田で育つが、ほとんどの品種は3日以上水没すると枯れてしまう。低地にある水田では度々生じてしまう問題だ。ロナルド教授によると、推定400万トンの米が毎年洪水によって失われており、これは3000万人を養うほどの量だという。

ロナルド教授と共同研究者らは、耐冠水性を持つ古いイネの品種に解決策を見出した。

マーカー利用選抜(MAS:Marker-Assisted Selection)と呼ばれる技術を含む遺伝子改変ツールを使用して、研究チームは耐冠水性に関わるサブ1(Sub1)遺伝子を、よく売れているイネ品種に発現させることに成功した。Sub1米と標準品種の両方を2週間の冠水を含む4か月間栽培して比較すると、冠水条件下でSub1遺伝子は標準品種に比べて60%の収量増加をもたらしたのだ。

ロナルド教授は、このプロジェクトは、世界で最も貧しい農民たちが恩恵を受けたという点で、大成功したのだと語った。洪水に強いイネのプロジェクトの詳細はこちらのロナルド教授を紹介する記事を参照してもらいたい。本誌のジェームス・テンプル上級編集者が2017年に書いた記事だ。

次の話題:炭素除去?

ロナルド教授と私は、彼女が取り組んでいる、作物を利用して炭素を除去する技術に焦点を当てた新しいプロジェクトについても話し合った。この研究は、ノーベル賞を受賞したクリスパー(CRISPR)のパイオニアである、カリフォルニア大学バークレー校のジェニファー・ダウドナ教授が設立した、イノベイティブ・ゲノミクス・インスティテュート(Innovative Genomics Institute)が主導している。

このプロジェクトが慈善団体であるチャン・ザッカーバーグ・イニシアチブ(Chan Zuckerberg Initiative)から資金提供を受けると発表された6月に、私はプロジェクトについての記事を書いている。ロナルド教授はこのプロジェクトの目指すところを詳しく説明してくれた。

「最も効果的で驚くべき炭素除去テクノロジーは光合成です」。ロナルド教授はインタビューで語った。

植物は自然に二酸化炭素を吸収し、糖のような複雑な化合物に変換する。光合成により作られた糖は最終的には再び分解され、大気に戻る。だが、一部の炭素は土壌に留まる。ロナルド教授らのチームはこの土壌に留まる炭素の量を増やす手助けをしたいのだ。

この計画にはいくつかの段階がある。

- 光合成を促進すると、作物はより速く成長し、より多くの炭素を吸収する。

- 特に長い根を持つ植物を育てることで、多くの炭素が地中深くに留まる。

- 植物が特定のバクテリアと結びつくのを手助けする。これは少し複雑だが、基本的に、ある種のバクテリアが地下で二酸化炭素をミネラル化し閉じ込めるを助けるのだ。

植物に手を加えるだけでなく、炭素がどのように植物や周囲の環境の中を移動するのか、バクテリアがどれくらい役に立つのか、研究チームは詳しく調べている。

◆

気候変動関連の最近の話題

- インポッシブル・フーズは現在、代替ヒレステーキを開発中だ。パット・ブラウンCEOは、試作品は「本当においしかった」と語った。(MITテクノロジーレビュー)

- ロンドンの美術館「ナショナル・ギャラリー」で、環境保護団体の活動家2人が、ゴッホの代表作「ひまわり」の絵画に向かってトマトスープを投げつけた。絵画はガラスで守られていたため無事だったが、気候変動界はこの抗議方法について矛盾する感情を抱えている。(ワシントン・ポスト)

- ズワイガニの個体数が激減している。減少の勢いは著しく、一部の報道機関がミステリーか何かのように伝えているが、おそらくそのようなものではなく、気候変動による海水温の上昇が主な原因だろう。(グリッド・ニュース)

- 「バッテリー・データ・ゲノム」と呼ばれる、電気自動車の情報を収集するためのプロジェクトを研究者らが立ち上げた。バッテリー性能についてよりよく理解することを目的として、国立研究所、大学および企業からのデータを収集している。(インサイド・クライメート・ニュース)

- カリフォルニア州は、オレンジ郡に新しく1億4000万ドル規模の海水淡水化プラントを建設することを承認した。カリフォルニア州は水不足が深刻化しているにもかかわらず、環境への影響を懸念して過去に他の同様のプロジェクトを却下している。(カル・マターズ)

→海水淡水化の可能性と挑戦、そしてそれがどう水不足解消に役立つのかについては、テキサス州エル・パソについての特集記事を読んでもらいたい。

「蚊」に悩まされる人に朗報?

磁石のように蚊を引き寄せてしまう人は、なすすべもなく諦めているかもしれない。

サイエンティフィック・アメリカン誌に掲載された新しい研究によると、体臭、特に肌のカルボン酸の濃度が蚊にとって魅力となるという。

もしあなたが私のように、バーベキューの最中に蚊に刺されているのなら、期待できるかもしれない。この研究は将来的に、より効果のある、カルボン酸を分解するバクテリアを使用した虫よけ剤の開発に行き着く可能性がある。

- 人気の記事ランキング

-

- Anthropic can now track the bizarre inner workings of a large language model 大規模言語モデルは内部で 何をやっているのか? 覗いて分かった奇妙な回路

- Promotion MITTR Emerging Technology Nite #32 Plus 中国AIをテーマに、MITTR「生成AI革命4」開催のご案内

- AI companions are the final stage of digital addiction, and lawmakers are taking aim SNS超える中毒性、「AIコンパニオン」に安全対策求める声

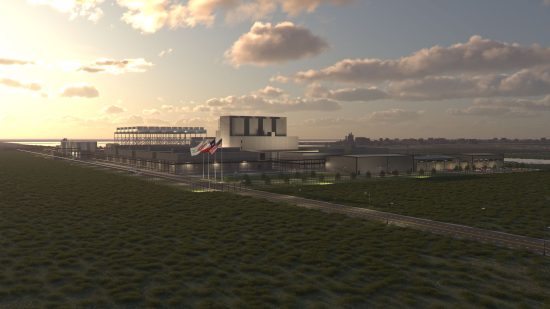

- This Texas chemical plant could get its own nuclear reactors 化学工場に小型原子炉、ダウ・ケミカルらが初の敷地内設置を申請

- Tariffs are bad news for batteries トランプ関税で米電池産業に大打撃、主要部品の大半は中国製

- ケーシー・クラウンハート [Casey Crownhart]米国版 気候変動担当記者

- MITテクノロジーレビューの気候変動担当記者として、再生可能エネルギー、輸送、テクノロジーによる気候変動対策について取材している。科学・環境ジャーナリストとして、ポピュラーサイエンスやアトラス・オブスキュラなどでも執筆。材料科学の研究者からジャーナリストに転身した。