MITテクノロジーレビュー[日本版] Vol.8刊行に寄せて

MITテクノロジーレビュー[日本版]は印刷版マガジン『Vol.8 脱炭素イノベーション』を9月13日に発売した。今号の狙いと主な内容を紹介する。 by MIT Technology Review Japan2022.09.15

「脱炭素サバイバル」「脱炭素地獄」——。脱炭素に関するメディアの見出しには、危機感を煽るものが多い。原材料やエネルギーの調達コストが上がったり、新たな設備投資や事業転換が必要になったりと、脱炭素化は企業経営に悪影響を与えるとの論調もある。 確かに、脱炭素化は企業にとって経済的な負担になる。ただでさえ円安や原材料の高騰に苦しむ立場を考えれば、直接的な利益につながらない取り組みを前向きに捉えるのは難しいかもしれない。

- この記事はマガジン「脱炭素イノベーション」に収録されています。 マガジンの紹介

だが、2050年のカーボンニュートラルを目指す動きは、すでに世界の共通認識だ。 世界各国の専門家が参加し、政策決定者が参照する「気候変動に関する政府間パネ ル(IPCC)」の最新の報告書は、温暖化は人間活動の影響によるものであり、疑う余地はないと断言した。異常気象や気候災害などの気候変動の影響は日本も避けられない。すべての企業にとって事業展開の基盤となる場を持続可能にすることは、企業の存続にも関わる重大な当事者問題なのだ。

どうせやるならビジネスにしようといち早く動いているのが、気候変動への対応でもルールづくりを主導する欧米の企業だ。脱炭素技術を含む「気候テック(クライ メート・テック)」と呼ばれる領域では、シリコンバレー投資家からも巨額の資金が流入し、世界トップクラスの大学や巨大テック企業から移動してきた人材が、研究 開発から商用化までを激しく競い合う。カギは、やはり「イノベーション」だ。

国際エネルギー機関(IEA)は2021年の報告書で、温室効果ガスの排出ゼロを達 成するには、現時点で実用化されていないテクノロジーが必須だと指摘し、イノベー ションの必要性を訴えている。再生可能エネルギーだけではない。大容量の次世代 バッテリー、二酸化炭素の回収・貯留装置、航空機用のバイオ燃料など、イノベーションが必要とされる領域は多岐にわたる。

こうした潮流を踏まえ、MITテクノロジーレビュー[日本版]Vol.8は、「脱炭素イノベーション」をテーマとした。日本政府も脱炭素を成長分野に位置付け、今後10年間で20兆円の政府資金を投じる計画を打ち出してはいるものの、国内では脱炭素への関心はまだ低く、具体的なイノベーションの姿はなかなか見えてこない。そこで本号では、世界の多種多様な取り組みをなるべく幅広く紹介した。鉱物を利用し て大気中の二酸化炭素を回収したり、農業廃棄物からエネルギーを取り出したり、 クリーンな鉄鋼製造のプロセスを生み出したり、さまざまなテクノロジーが試行錯誤されている。まさに危機を契機として、新たな巨大テクノロジー産業が生まれようとしている様を1冊にまとめたのがこの特集号だ。

気候テック分野への投資でも中心的な役割を果たしているビル・ゲイツ氏は、「気候問題はイノベーションだけで解決できる問題ではない。しかし、技術抜きで地球 を人間が暮らせる場所にしておくことはできない」と近著で述べている。脱炭素社会への近道はないかもしれないが、避けて通れない道であることは間違いない。世界で今何が起きようとしているのか? その一端を知ることは有益なはずだ。

(MITテクノロジーレビュー[日本版]編集部)

MITテクノロジーレビュー[日本版] Vol.8

脱炭素イノベーション

- 定価:2,420円(本体2,200円+税)

- 発売日:2022年9月13日(印刷版)/9月20日(電子版)

- 判型:A4判/128ページ

- 形態:ムック(雑誌扱い)

- 発行:株式会社角川アスキー総合研究所

- 発売:株式会社KADOKAWA

- 雑誌コード:63693-09/ISBN:978-4-04-911092-0

Vol.8の主な収録記事

■IPCC報告書執筆者に聞く 気候変動で高まるイノベーションの必要性

2021年8月、国連の専門家組織は報告書で初めて、人間活動による地球温暖化は「疑う余地がない」と断言した。この報告書の執筆に日本から参加した1人が、アセットマネジメントOneに所属する田中加奈子氏だ。「この10年のイノベーションがカギ」と話す田中氏に、気候変動対策におけるイノベーションの必要性、産業界が持つべき視点について聞いた。

■日本人が知らない「気候テック」スタートアップ10+

世界各国が公約する「2050年カーボンニュートラル」を実現するには、既存の手段や技術では限界がある。そこで欧米を中心に、気候変動問題をイノベーションで解決しようとする「気候テック(クライメート・テック)」スタートアップ企業がいま急速に立ち上がっている。大容量の次世代バッテリー、二酸化炭素の回収・貯留、航空機用のバイオ燃料など、ユニークなアプローチで脱炭素に挑むスタートアップの取り組みを紹介する。

■京大スタートアップが拓く核融合発電の時代

究極のエネルギーと言われ、長年にわたって研究されてきた「核融合発電」。この実用化に向けて関連技術の開発に取り組むのが、京都大学発のスタートアップ企業、京都フュージョニリングだ。昨年、英原子力公社からサプライヤー認定も受けた同社のビジネスモデルと展望について、長尾 昂CEOが語る。

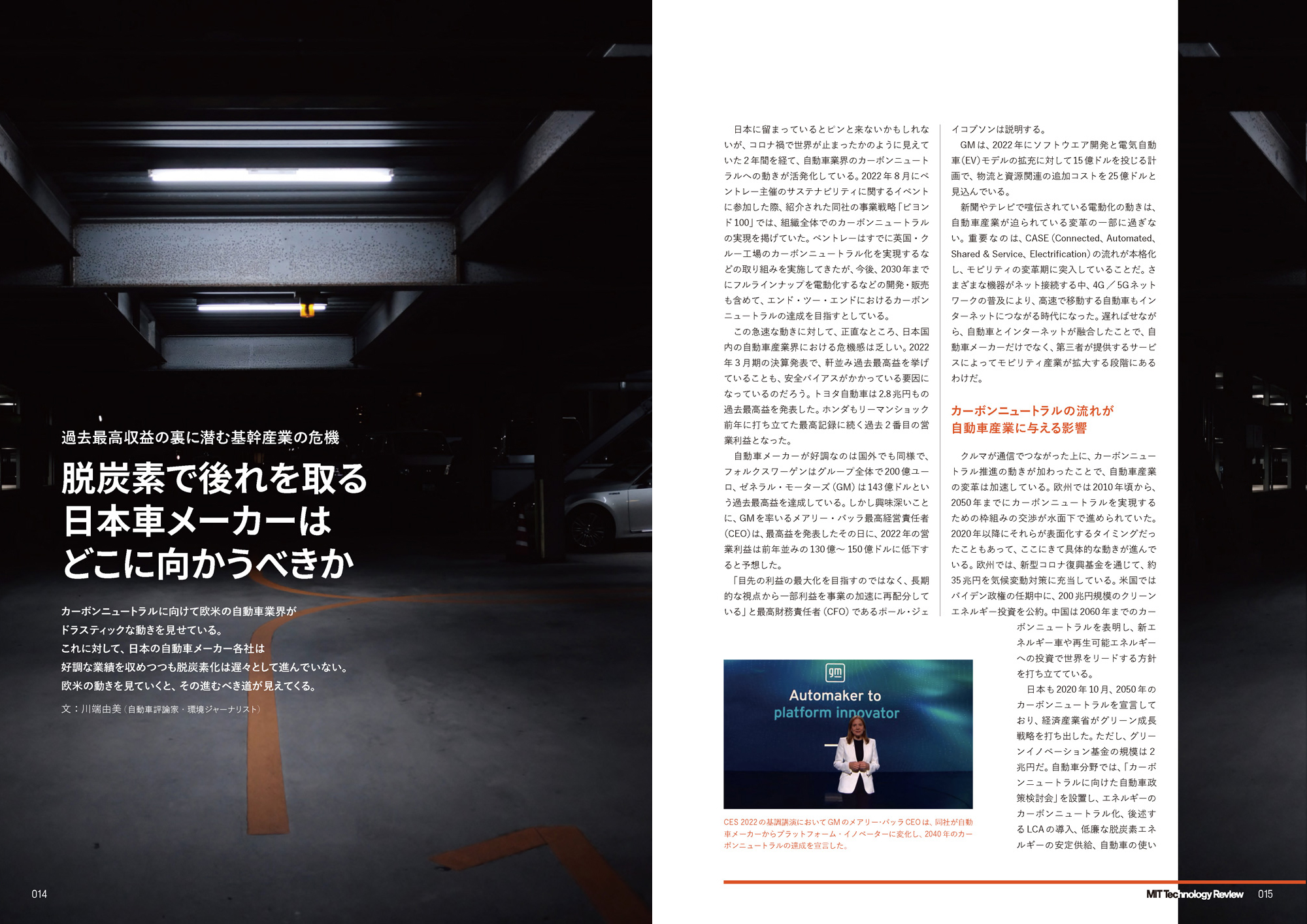

■脱炭素で後れを取る日本車メーカーはどこに向かうべきか

電化、自動化などの大きな変革期にある自動車業界において、欧米の自動車業界が脱炭素化へ向けた動きを加速させいる。一方、後れを取る日本の自動車メーカーは脱炭素化へ向けてどう取り組むべきか。『日本車は生き残れるか』(講談社現代新書)の著者で、自動車評論家・環境ジャーナリストの川端由美氏が解説する。

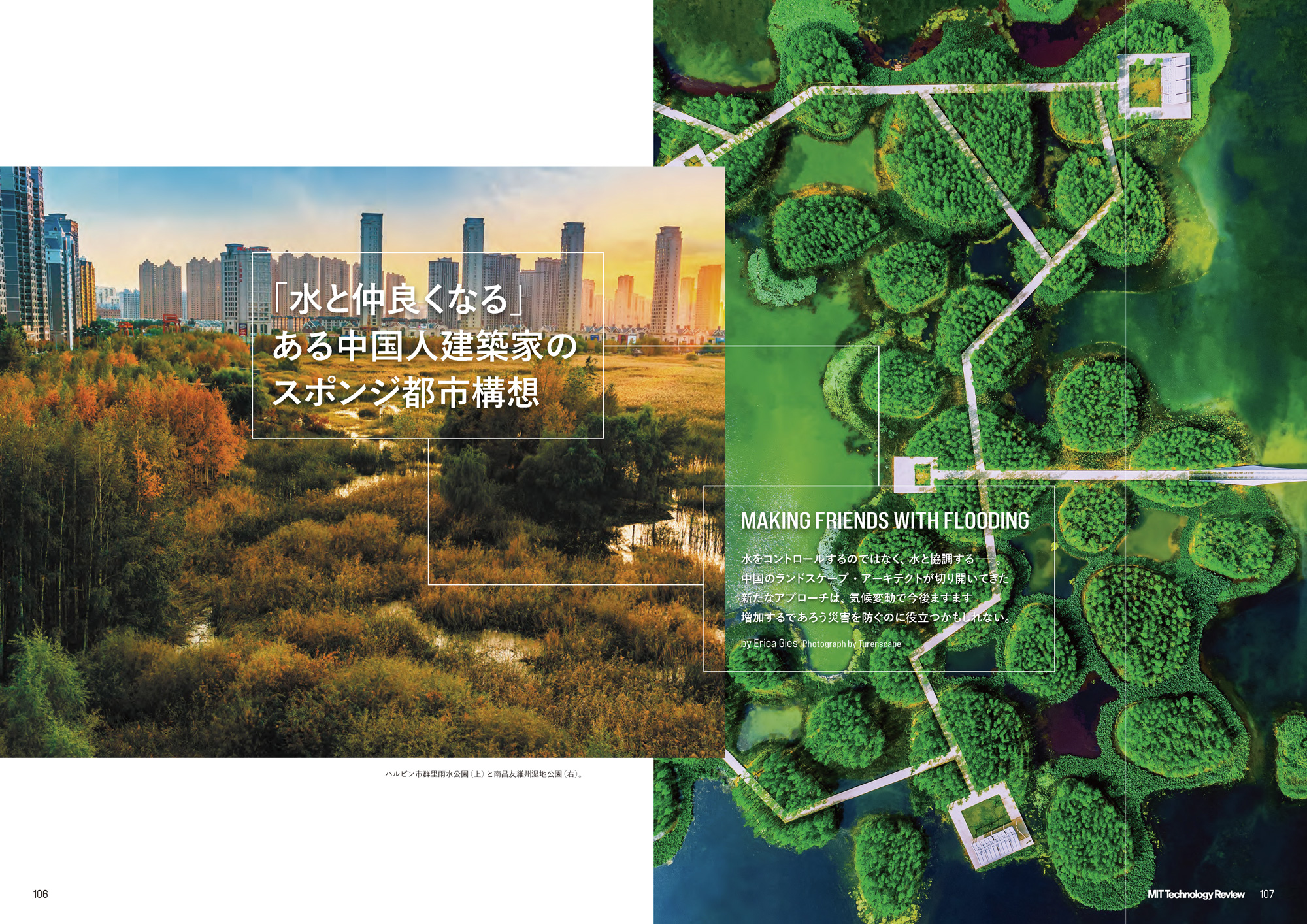

■「水と仲良くなる」 ある中国人建築家のスポンジ都市構想

温室効果ガスを削減し、気候変動を「緩和」するだけでは、甚大な被害をもたらす異常気象や自然災害などへの備えとしては不十分だ。そこで、気候変動へ「適応」するための取り組みも世界では広がっている。北京のランドスケープ・アーキテクトが提唱し、実際に各地の都市に導入されつつある「スポンジ都市」構想について、豊富なビジュアルで紹介する。

- 人気の記事ランキング

-

- Anthropic can now track the bizarre inner workings of a large language model 大規模言語モデルは内部で 何をやっているのか? 覗いて分かった奇妙な回路

- Promotion MITTR Emerging Technology Nite #32 Plus 中国AIをテーマに、MITTR「生成AI革命4」開催のご案内

- AI companions are the final stage of digital addiction, and lawmakers are taking aim SNS超える中毒性、「AIコンパニオン」に安全対策求める声

- What is vibe coding, exactly? バイブコーディングとは何か? AIに「委ねる」プログラミング新手法

- Tariffs are bad news for batteries トランプ関税で米電池産業に大打撃、主要部品の大半は中国製

- MITテクノロジーレビュー編集部 [MIT Technology Review Japan]日本版 編集部

- MITテクノロジーレビュー(日本版)編集部