京大スタートアップが拓く、核融合発電の時代

究極のエネルギーと言われ、長年にわたって研究されてきた核融合発電。この実用化に向けて関連技術の開発に取り組むのが、京都大学発のスタートアップ企業、京都フュージョニリングだ。同社のビジネスモデルと展望について、長尾昂CEOに聞いた。 by Keiichi Motohashi2022.09.13

「核融合の産業化が必ず来るのは間違いない。問題は誰がいつやるのか。もちろんこの『誰』と言うのは1つの企業や国ではなく複数です。そして、日本はその複数の中の1つとして、核融合を新たな産業として受け入れられるようにしたい」

- この記事はマガジン「脱炭素イノベーション」に収録されています。 マガジンの紹介

究極のエネルギーと言われる核融合技術のスタートアップ、京都フュージョニアリングの最高経営責任者(CEO)である長尾昂氏は、このように語る。技術開発の先に、核融合産業のエコシステムの構築があり、日本はその中で大きな役割を果たしていくようになる、というのが、長尾CEOの考える未来だ。

そもそも、なぜ核融合が究極のエネルギーと言われるのだろうか。原子力発電とは何が異なるのだろうか。

核融合は水素など軽い元素の原子核がぶつかって融合し、別の原子核になる反応で、この時に莫大なエネルギーを放出する。対して、原子力発電では、ウランなど重い元素の原子核が分裂して複数の原子核になるときに、やはり莫大なエネルギーを放出する(核分裂)。

「一般的に、核融合炉では、重水素と三重水素の原子核を衝突させて、ヘリウムの原子核にしますが、このときに中性子が放出されます」と長尾CEOは説明する。こうした反応が連続的に発生し、エネルギーを生み出していくということだ。一般的な水素の原子核は陽子1個で構成されているが、重水素の原子核は陽子1個と中性子1個、三重水素の原子核は陽子1個と中性子2個で構成されている。いずれも、水素の同位体である。これらが衝突して融合し、陽子2個と中性子2個で構成されているヘリウムの原子核となり、余った中性子が放出されるという仕組みである。

核融合で生み出されるエネルギーは核分裂と比較してもはるかに大きい。核融合炉の場合、燃料1グラム当たり石油8トン分のエネルギーを取り出せる。これは、一般家庭の約10年分に相当する。それに対し、ウラン燃料の核分裂では1グラム当たり石油1.8トン分にすぎない。

また、三重水素は、リチウムが核融合炉で核分裂すると発生する。したがって、実質的な燃料はリチウムということになる。リチウムはレアメタルに分類される希少金属だが、海水中には2330億トンものリチウムが存在すると言われている。このリチウムで核融合発電した場合、全人類の7万年分のエネルギーを生み出せるという。これが、核融合が究極のエネルギーと言われる所以である。

核融合の歴史

核融合炉の研究の歴史は決して浅くはない。1900年代にはすでに核融合が発見されており、これは核分裂の発見よりも早い。太陽のエネルギーがまさに核融合によるものだということもあるだろう。太陽の場合、一般的な水素が融合してヘリウムに変化するので、核融合炉での反応とは少し異なるが、同じ核融合反応である。

「1930年代には、後にノーベル物理学賞を受賞する湯川秀樹博士も、日本でも核融合の利用について研究すべきだと発言されていました。本格的に核融合炉の研究が進むようになったのが、1950年代から60年代。旧ソ連や米国が研究を進めました。とはいえ、巨額の費用がかかり、国ごとに研究していくのは負担が大きい。そこで、1985年に国際熱核融合実験炉(ITER=イーター)という計画が持ち上がりました」

ITER計画はその後、2001年から2006年にかけて設計のための協議が進み、現在はフランス南部において建設中となっている。2025年に運転開始となり、2035年から発電の実証が始まる予定だ。

核分裂炉の研究開発の歴史はおよそ100年におよぶ。核分裂の発見から発電までは、およそ15年しかかかっていないのと比較すると、核分裂エネルギーの利用には長い時間がかかっていることになる。

一般的な原子炉(軽水炉)では、ウラン燃料を水に沈めて直接お湯を沸かす仕組みであるのに対し、核融合炉では、高温のプラズマとなった重水素と三重水素を衝突させるために、構造的にははるかに高い技術が必要とされる。プラズマを閉じ込めた上で、核融合によるエネルギーを熱として取り出す必要があるからだ。

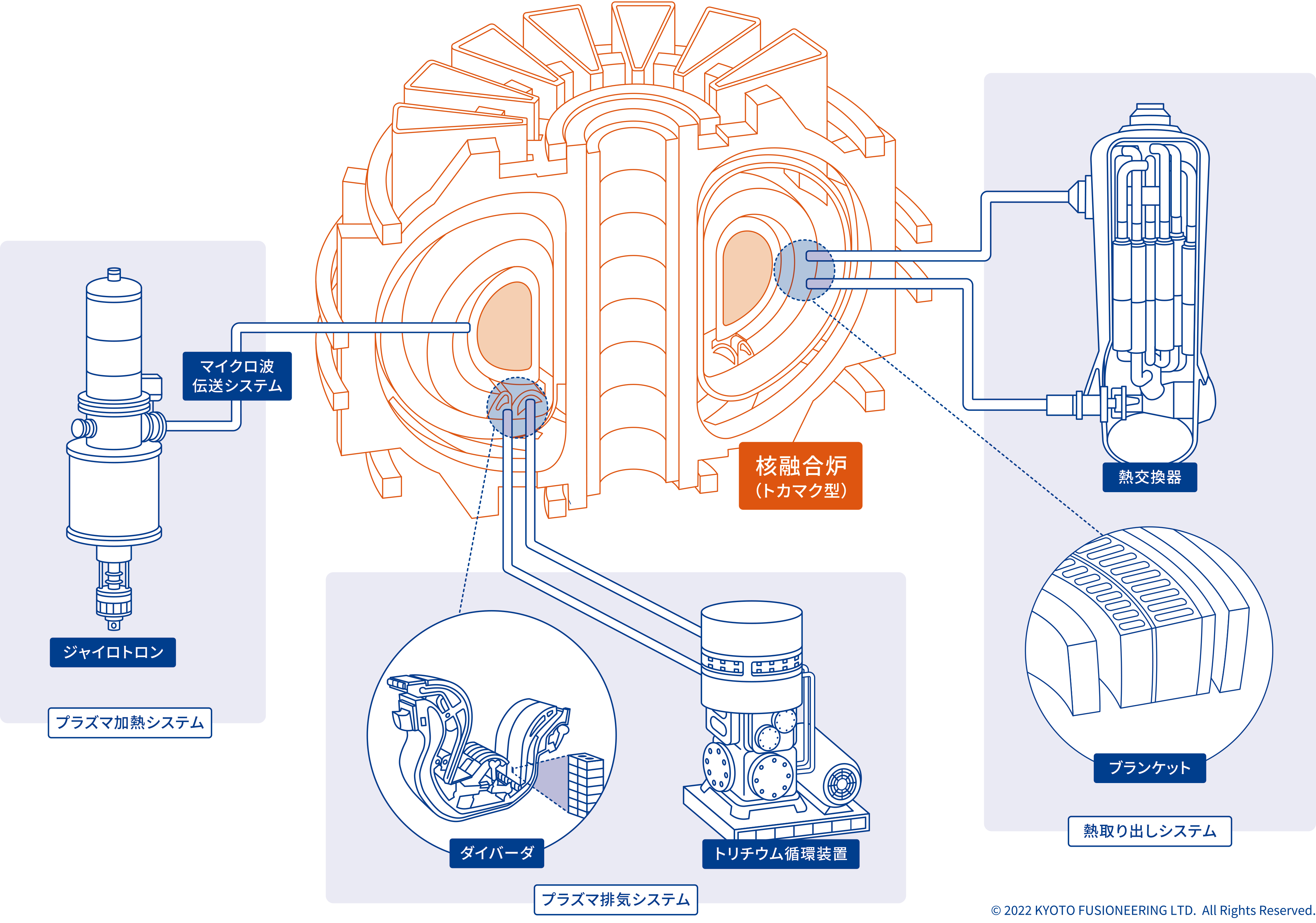

「ITERなど、トカマク型と呼ばれる核融合炉では、磁力でプラズマを集めて閉じ込めます。重水素や三重水素が高密度で飛び回ることで、原子核の衝突が起こり、核融合が発生します。この時に中性子も発生しますが、これが炉を包むブランケットにあるリチウムの核分裂反応を引き起こし、熱を発生させます。この熱で蒸気を作り、タービンを回して発電するという点は、原子力発電と同じです。一方、リチウムは核分裂後にヘリウムと三重水素となり、このうち三重水素は核融合炉の燃料として回収して使われます」

トカマク型とは、強力な電磁石をドーナツ型の核融合炉に多数配置し、磁力でプラズマを閉じ込める形式のものである。同じく電磁石を核融合炉に巻き付けるように取り付けたものを、ヘリカル型という。他にもレーザー核融合炉があり、360度全方向からレーザーを照射して重水素と三重水素を球状に圧縮し、核融合を起こす仕組みだ。いずれにせよ、核融合によって発生した中性子を通じてエネルギーを熱に変え、その熱で発電する。

実用化に長い年月がかかってきた核融合だが、近年になって多くのスタートアップが登場し、活発な動きを見せている。そこにはもちろん、カーボンゼロを目指すという、気候変動対策がより重要になってきたということもあるだろう。

とりわけ目立つのが、米国のスタートアップだ。実は米国は近年までは核融合炉には積極的ではなかった。だが、ここ数年で巨額の民間マネーが流入。ビル・ゲイツが投資するMIT発のスタートアップ企業、コモンウェルス・フュージョン・システムズ(Commonwealth Fusion Systems)が18億ドルもの資金調達に成功するなど、民間主導で商用化を目指す動きが加速している。北海油田の枯渇が見えてきた英国も、エネルギー安全保障の観点から、核融合炉の開発には積極的になっている。こうした状況もあり、核融合炉関連は現在、投資を集めやすい状況だ。

「地道な研究開発を続けてきたにもかかわらず、ダイナミックな局面では、日本が乗り遅れるのが今までのパターンでした。我々としても受け継がれた技術があり、乗り遅れないようにようにしたい」

原子力発電ではせいぜい300°Cの熱を取り出して発電しているが、核融合炉ではおよそ1000°Cとなる。当然、物質の挙動や使用する部材も変わってくる。熱の媒体には水ではなく液体金属を使用し、配管の金属もステンレスではなく1000°Cに耐える素材を使う。

その点、日本はこれまで継続的に核融合炉の研究開発を積み重ねてきた実績がある。

「長い間、地道な研究開発を続けてきたにもかかわらず、世界におけるダイナミックな局面では、日本が乗り遅れるのが今までのパターン。ただ、我々としても受け継がれた技術があり、乗り遅れないようにようにしたい」と長尾CEOは強く思っている。

リーバイスのビジネスモデル

世界中で核融合のスタートアップが立ち上がる中、京都フュージョニアリングの強みとは何か。長尾CEOはマネタイズを意識した会社だと強調する。

「我々は科学技術にとどまらず、核融合という新たな産業を作っていきたいと考えています。これまでの研究開発は、B to G、いわゆる政府の研究開発の下請けでした。しかし我々はBtoB、すなわち政府をあてにすることなく事業として成り立つことを目指しています。我々のビジネスは、ゴールドラッシュにおけるリーバイスのビジネスモデルによく例えられます。つまり、核融合炉の中心部ではなく、前後の工程を支えていくコンポーネントを提供するということです」

19世紀後半のカリフォルニア州はゴールドラッシュで賑わった。そこで金を採掘するためには、丈夫なズボンなどの衣類が必要とされた。これを供給したのがジーンズ・メーカーのリーバイスである。金の採掘そのものではなく、その作業を支える製品を提供することで大きな利益を上げる仕組みがリーバイスのビジネスモデルと呼ばれるものであり、京都フュージョニアリングもこれにならうという。

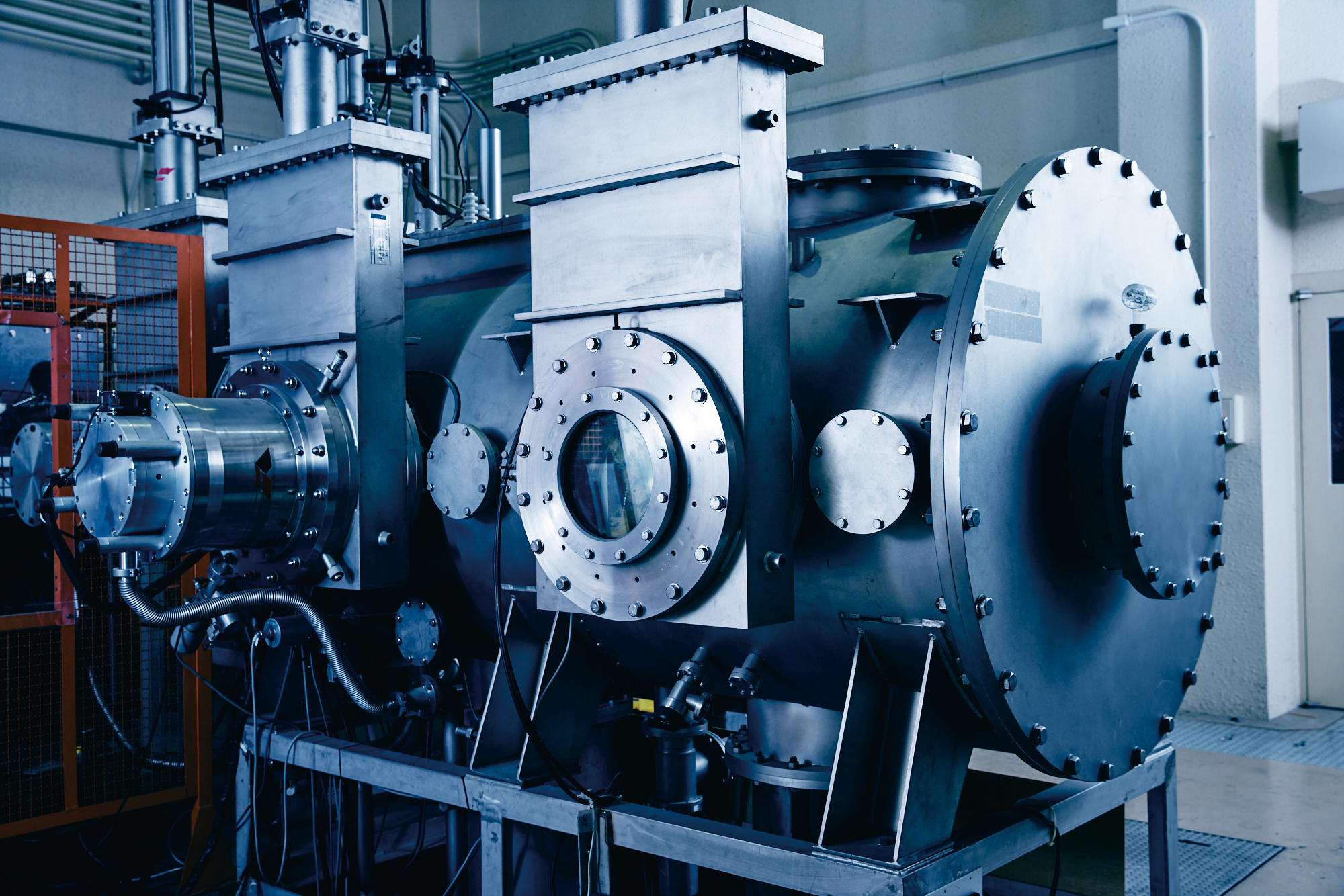

「前工程では、ジャイロトロン・システムというプラズマを加熱する装置、後工程であれば核融合炉を取り囲むブランケットなどを開発しています。また、後工程の実証設備として、核融合炉による発電システムを実証するプラント『UNITY』の開発にも着手しました」

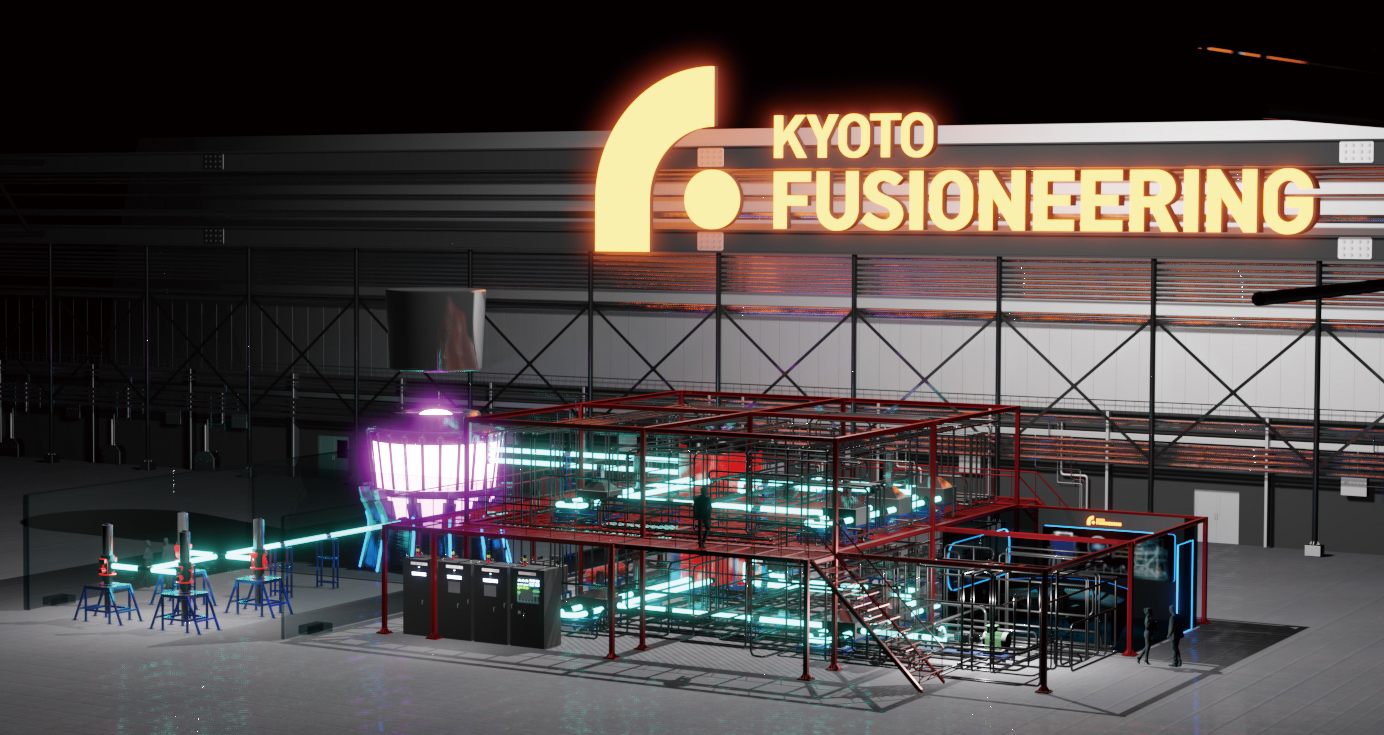

UNITY(Unique Integrated Testing Facility、独自統合試験施設)とは、核融合発電システムによる発電を実証するための世界で初めてのプラントだ。核融合そのものではなく、核融合炉からいかにして熱を取り出し、発電していくのか、ということが、実証のテーマとなる。海外の実証試験が核融合炉にフォーカスすることに対し、その先の発電にフォーカスした点でも、ユニークな実証プラントだ。

全体の構成(下図参照)は、核融合炉の環境を再現した炉内環境試験装置を中心に、熱を取り出す「ブランケット」、取り出した熱を輸送する「熱交換器」、プラズマを加熱する「ジャイロトロン」、プラズマを排気する「ダイバータ」、リチウムが核分裂してできた三重水素などを回収する「トリチウム循環装置」、そして核融合燃料の循環を試験する「燃料サイクル実証系」を備えたものとなる。

「UNITYを構成する装置は、どれ1つとっても、当社の一級品といえる技術の結晶です。たとえば、液体金属を通じてブランケットから高温の熱を取り出す熱交換器は、世界最高水準の技術だと考えています。それでも、各コンポーネントを組み合わせて1つのプラントにしたときに、どのように作動するのかは、やってみなければ分かりません」

プラントそのものは、国内複数のパートナー企業との連携によって建設される。すでに基本設計は完了しており、2024年末の発電試験開始に向かって進んでいる状況だ。

さらに長尾CEOは同社の特徴として、「技術陣がしっかりしている」点を強調。メンバーには教授レベルが4名、助教・准教授レベルまで含めると10名弱、メンバーの過半数が博士号取得者だ。

とはいえ、日本の核融合研究には大きな問題がある。それは技術者の多くが60歳から65歳の間に集中しており、若い世代があまり育っていないことだ。実際の核融合の産業化を託すのは次の世代である。そのため、技術継承もまた重要なテーマとなっている。

「フランスや中国など、他の国でも核融合炉の技術に追いつくために、人材育成にも資金を投入しています。日本はこれまでQST(量子科学技術研究開発機構)を筆頭とした研究機関が研究開発を続けてきたことで世界的にリードしていますが、このままでは抜かれてしまうでしょう」

日本において、核融合炉が自動車産業のように産業化されれば、インフラ輸出にもつながっていく。なにも、最終製品だけが産業ではない。「アップル製品における日本のサプライヤーのように、重要な部品を供給するという立場もある」と長尾CEOは述べる。さらに、産業のエコシステムが確立されると、ロボティクスやサプライチェーンの高度化などにもつながる。

「核融合はさまざまな技術の集合体なので、すり合わせの技術でもあります。これもまた、日本が得意とするものです。また、核融合は発電に使えるだけでなく、熱そのものを利用して、海水の淡水化や水素の生成、大気中の二酸化炭素を直接回収することも可能です。さらに、核融合ロケットエンジンが開発されれば、火星への有人探査も、従来の3年から、往復6カ月の移動を含む約1年半程度に短縮されるでしょう」

核融合でロケットエンジンというのも驚きだ。また、長尾CEOは炉型式にもこだわりがないという。

「トカマク型やヘリカル型の核融合炉は比較的巨大発電所に向いていると思います。これに対し、ロケット用であればレーザー型核融合炉が向いている。成功する炉型式は1種類ではないでしょう。核融合はただの手段にすぎません。大切なのは、何を実現したいのか、ということです。そのためにどのような技術を使うのかについては、我々は柔軟な考え方をしています」

低コスト化と安全性

核融合炉の開発にあたって、課題はないのだろうか。

「ボトルネックとなる課題はないと考えています。技術的な課題はほぼクリアできます。問題があるとすれば、1つは低コスト化と安全性の確保です。そしてもう1つが、そのための資金の確保でしょう」

そのコストも、ITERに関して言えば、設計上では1キロワット時当たり100円と高い。初期の太陽光発電の発電コストもこのレベルだった。その後、太陽光発電などの再生可能エネルギーは、固定価格買取制度など仕組みでコストが低下し、普及していった経緯がある。また、英国には原子力を対象とした類似の制度があり、新たな原子力発電の建設が進められている。

「技術的な課題はほぼクリアできます。問題があるとすれば、低コスト化と安全性の確保、そして、そのための資金の確保でしょう」

「長期にわたるプロジェクトでは金利のほうが高くなってしまうこともあります。固定価格買取制度のようなコスト面での政府の介入が普及のために必要ですし、これは社会的な課題だと言えます」

核融合炉もまた、放射性物質を伴う技術だ。そのため廃棄物は問題とならないのだろうか。

「核融合は、原子力発電の核分裂とは本質的に異なる技術です。核分裂の場合、高レベル放射性廃棄物が出ます。これは、地層中に10万年間貯留することや、あるいは核燃料サイクルを通じて廃棄物を減らしていくといった対策がとられます。その点、核融合の場合、低レベル放射性廃棄物しか出ません。放射線のレベルでいえば、桁違いに小さいのです。したがって、原子力発電所とは異なる、核融合に対する合理的な安全設計が必要です。もちろん放射性物質ですから、医療用X線がそうであるように、規制は必要です。英国ではすでにそうした規制が導入されています。日本でもまずは議論が必要です」

また、運転時に発生する中性子は透過性がとても高く、その遮蔽も簡単ではない。そのため、ブランケットなどの核融合炉を取り囲む部材には特殊な材料を利用し、かなりの厚みをもたせているという。

今後の展開について、「英国の核融合炉開発を担う英原子力公社(UKAEA)からサプライヤーとして認定されたことを受け、2021年には英国子会社を設立しました。また、米国も研究開発が盛んで大きな市場となっているので、進出の準備を進めています。さらに、グローバル・ディープテック・カンパニーの道を突き進むため、現在は新規メンバーを募集中です」と長尾CEOは話す。2035年までには核融合プラント機器市場はおよそ1兆円になるとも言われている。人材確保は急務となりそうだ。

さらに2022年8月15日、英原子力公社が主導する核融合炉開発プログラム「STEP(Spherical Tokamakfor Energy Production)」の概念設計の中心的役割を担う「Engineering Delivery Partner(EDP)」の1社にも選出された。STEPは2024年までに核融合原型炉の概念設計を完成させ、2040年までに原型炉からの発電の実現を目指しているという。EDPは5社のメンバーで構成されているが、京都フュージョニアリングは唯一の欧州以外に本拠を置く企業である。このプロジェクトにおいては、ブランケットやダイバータの概念設計を中心に取り組む予定だ。

核融合炉が実用化されれば、カーボンゼロ社会がより現実味を帯びてくる。しかし、長尾CEOが考えているのはそれだけではない。

「かつて、日本はエネルギー資源を求めて戦争をしました。現在でも、ロシアによるウクライナ侵攻もエネルギー問題に関係しています。しかし、エネルギーの奪い合いがなくなれば、未来永劫、争いがなくなるかもしれません。何十年も先の平和を見据えて取り組んでいくことが必要だと考えています」

- 人気の記事ランキング

-

- A Google Gemini model now has a “dial” to adjust how much it reasons 推論モデルは「考えすぎ」、グーグルがGeminiに調整機能

- What is vibe coding, exactly? バイブコーディングとは何か? AIに「委ねる」プログラミング新手法

- Meet the researchers testing the “Armageddon” approach to asteroid defense 惑星防衛の最終戦略 科学者たちが探る 「核爆発」研究の舞台裏

- Anthropic can now track the bizarre inner workings of a large language model 大規模言語モデルは内部で 何をやっているのか? 覗いて分かった奇妙な回路

- 本橋恵一 [Keiichi Motohashi]日本版 寄稿者

- 環境エネルギージャーナリスト/H Energy日本担当カントリーマネージャー/株式会社悠Green 脱炭素アドバイザー。エネルギー専門誌記者として、電力自由化、原子力、気候変動、再生可能エネルギー、エネルギー政策などを取材。その後フリーランスとして活動。著書に「電力・ガス業界の動向とカラクリがよーくわかる本」(秀和システム)、「図解即戦力ビジネス戦略と技術がこれ1冊でしっかりわかる教科書」(技術評論社)のなど。