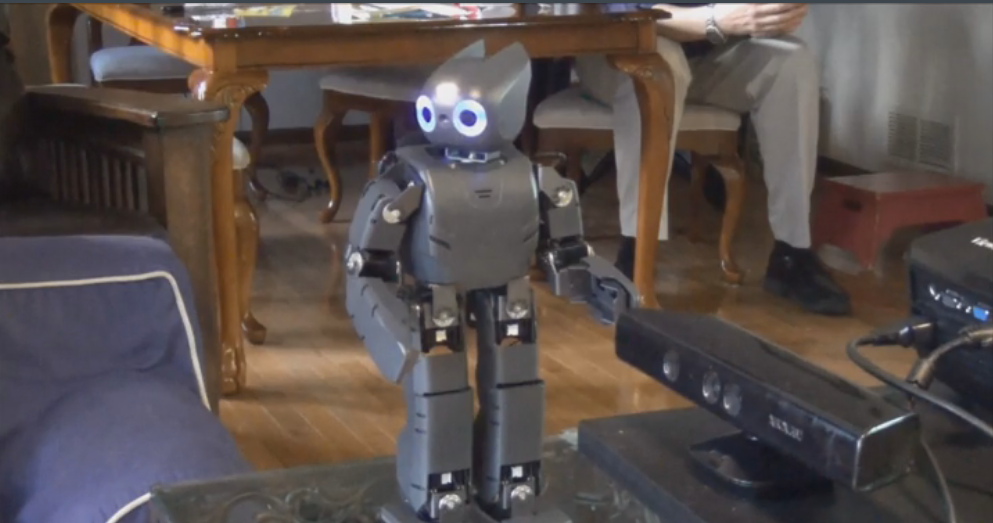

アトランタ在住の脳性麻痺の女児は、定期的に理学療法を受けて症状を回復させようとしている。通常は患者が診療所を訪ねて、何時間も退屈な反復運動をすることになるが、この女児は最近自宅で治療を受け始めた。「ダーウィン」という小型の理学療法ロボットが指示を出してくれるのだ。

ジョージア工科大学の研究チームは、ロボットで理学療法を受ける人の治療目標達成を支援している。研究チームは、簡単なゲームとロボットによる励ましの言葉、身振りでの合図を組み合わせると、同じ作業を自分だけでする場合より、患者の意欲が大幅に向上することを発見した。

実験で、研究チームは3Dモーション・トラッカー(3次元動作追跡装置)を使って患者の動きを観察した。ダーウィンは指示された運動をするよう患者を励まし、患者の動きが指示と違う場合は、動作を実演して手本を見せてくれる。1件を除くすべての実験で、ロボットを利用すると患者の活動量に著しい改善が見られた。

「理学療法でまず問題になるのは、子どもたちがやりたがらないことなんです」。ダーウィンによる今回の実験を主導したジョージア工科大学のアヤナ・ハワード教授は「治療効果を得るには毎日の運動が欠かせないのです」という。

ハードウェアが安価になり、プログラミングが簡単になったことで、ロボットは日常生活の意外な場面に登場するようになるだろう。ロボットは理学療法士を完全に置き換えないだろうが、経済的事情で理学療法士の治療を受けられない人でも、決まりきった指示を伝えたり、励ましの言葉をかけたりできる。実際、すでに数多くの企業が家庭用の簡易式ロボット・アシスタントを開発している(「おしゃべりなC3-PO型ロボットは一家に1台あれば十分だ」参照)。

産業用ロボット・アームをコンピューター・ビジョン・システムと連動させれば、それだけで簡易型の家庭用アシスタントの完成だ。「新しいロボット機材に目をつけたら、その使用目的を変えて、他のことに応用できます。アルゴリズムの力でね」とハワード教授はいう。

ハワード教授の研究チームは、ロボットを小児保育の日常作業に役立てる方法を探っている。ハワード教授によると、ロボットは託児保育の場面で単純作業をこなしたり、あるいは児童の食事や着替えの世話をしたりできるかもしれない。ハワード教授は、託児所での人とのふれあいは、大半が他の子どもとの交流で得られるため、託児所がロボットを使うことで、児童の人間とのふれあいが減るとは限らない、と主張している。

スタンフォード大学で、テクノロジーを教育に応用する方法を探る研究室を指揮するダン・シュワルツ学部長は「子どもがロボットを怖がってしまうこともよくあります」と、ロボットを使うアイデアに可能性はあるが、機械が歓迎されない場合もあるという。「ロボットは、命がないのに生きているようなものですからね。小さな子どもには『不気味の谷』に関わるいろいろな課題がかなり顕著に現れるんです」

ハワード教授は、ダーウィンのようなロボットは、薬を飲むよう知らせたり、日課の体操するよう促したりと、高齢患者のケアにも応用できるという。実際に、日本製のアザラシ型ロボット「パロ」は既に介護施設に導入され、入所者のストレス軽減に役立っている。

南カルフォルニア大学でソーシャルロボット工学を研究するマヤ・マタリク教授は、人間とロボットが意思を疎通する仕組み、その動態を解明することが、大きな課題だと語る。「ユーザーが真に必要としていること、そしてユーザーの望みを、私たちは理解しなければなりません。この2つは別のものであることが多いのです。人々をより深く理解することから生じる課題、長く残る、優れたテクノロジーを生み出すための課題は、依然として最も困難なことです」。