神経科学は、この数十年で指数関数的な進歩を遂げた分野だ。脳機械インターフェイス(BMI)の技術開発を推進するニューラリンク(Neuralink)を率いるイーロン・マスクは、まるで火星開拓に思いを馳せるかのごとく、人間の脳に夢中だ。昨年には同社の脳インプラントを施したサルが、脳内の信号だけを使ってピンポンのビデオゲームをプレイする様子がインターネット上で公開され、話題を呼んだ。

- この記事はマガジン「世界を変えるイノベーター50人」に収録されています。 マガジンの紹介

まるで私たちの脳の働きはすでに解明されているかのようだ。しかし実際のところ、脳のことはまだよく分かっていない。たとえば、脳内の神経細胞がどのような化学物質を実際にやり取りし、あるときは私たちの鮮やかな意識を生み出し、またあるときは難病に陥れているのかは謎のままだ。

中塚菜子(31)/NAKO NAKATSUKA

中塚菜子(31)/NAKO NAKATSUKA所属:スイス連邦工科大学チューリッヒ校

「世界のイノベーター」に、8年ぶりに選出された日本出身者

「電気的な信号によって脳の活動を測定する方法は、アカデミアはもちろん、ニューラリンクなどの企業において確立されてきました。しかし、脳は電気の信号だけをやりとりしているわけではありません。非常に複雑な化学物質をやりとりすることで、私たちは意識を持ち、身体の恒常性を保っているのです。私の研究では、DNA分子サイズの極小のバイオセンサーによって、身体や脳内の化学物質のやりとりを測定できることを示しました」

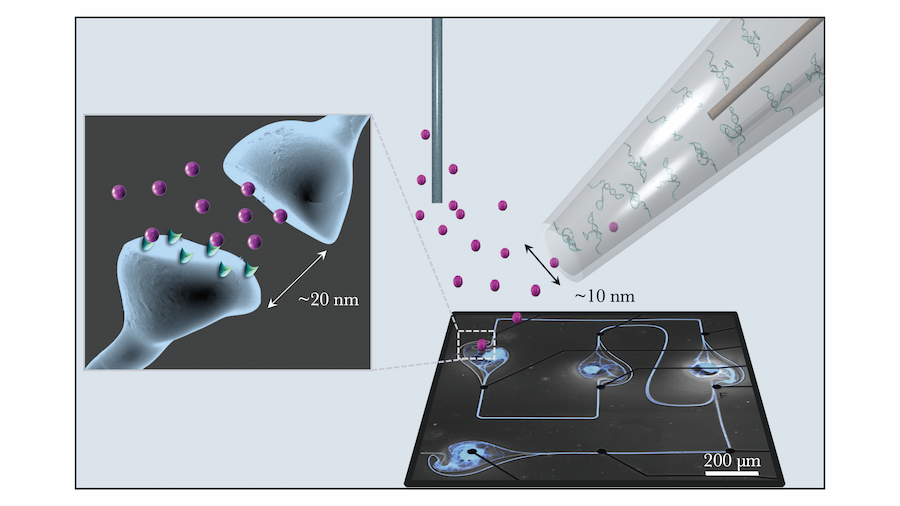

スイス連邦工科大学チューリッヒ校の研究員でバイオセンサーとバイオエレクトロニクスを専門とする中塚菜子は、血液や脳液などの生理環境で機能する「アプタマー型電子バイオセンサー」の設計と製造に取り組んでいる。

神経科学の分野では、神経細胞の電気的活動をモニターする方法が、生体外(invitro)と生体内(invivo)における実験系の両方で確立されている。しかし、神経細胞間の正確な化学物質のコミュニケーションはブラックボックスであり、まだ正確に測定する方法は確立されていない。それらはナノスケールの極小の世界で起きている現象であり、非常に複雑だからだ。

「脳内には非常に多くの神経伝達物質があり、それらは似た化学構造をしています。脳の神経伝達物質の働きを化学的に解明するためには、それらを差別化して定量化する手法を確立しなければなりません。たとえば、神経伝達物質であるセロトニンとドーパミン、ノルエピネフリンはそれぞれに異なる働きを脳内でしています。アプタマー型電子バイオセンサーは、これらの分子に選択的に反応するように設計することができるのです」

化学物質の定量化で疾患のメカニズムを解明

脳内の神経伝達物質を定量化するためには、ナノスケールの極小サイズで、測定したい神経伝達物質に自律的に反応し、科学者に知らせてくれるようなセンサーが必要になる。中塚が注目したのは、アプタマーと呼ばれるDNA分子をセンサーとして用いることだった。その原理は、私たちの脳が常に化学物質を変化させることでさまざまな信号をやりとりしているのと同様のものだ。

「DNA分子でできたアプタマーはマイナスの電荷を持っています。アプタマーは特定の分子を捕獲すると、その構造が変化します。その変化を電気信号として記録することで分子をセンシングするというのがアプタマー型電子バイオセンサーの基本原理です」

中塚は、直径わずか10ナノメートルの小さなピペットの開口部に、電気回路に接続されたアプタマーを取り付ける方法を開発。アプタマーはターゲットとする化学物質の存在下で構造を変え、回路内の電流を変化させる。この変化を捉えることで、生体外の脳液や脳組織のサンプルを測定することができる。現在はターゲットとした神経伝達物質を検出できることが生体外の実験で確認されている。セロトニン、ドーパミン、グルコース、スフィンゴシン-1-リン酸などの荷電および電気的に中性の標的を正確に感知することが可能だ。アプタマー型電子バイオセンサーがセンサーとして優れている点は、そのナノスケールのサイズにある。

「2つの脳細胞が通信するとき、シナプスの大きさは20から50ナノメートルです。これまで存在した化学的なセンシングは、マイクロスケールであったためシナプスの約100倍から1000倍に相当します。つまり、測定する対象に対し、測定器が非常に大きい状態でした。このミスマッチを解消したいというのが、アプタマー型電子バイオセンサーでチャレンジしたことです」

今後の挑戦は、この技術を改良し、生体内においてリアルタイムの神経伝達物質の検出を実現すること、そして、より幅広い種類の化学物質を測定できるようにすることだ。

アプタマー型電子バイオセンサーは将来、うつ病やアルツハイマー型認知症、パーキンソン病など、神経伝達物質に関連した疾患の解明に貢献する可能性がある。生体内におけるリアルタイムの検出が実現すれば、患者の脳内で何が起きているかをすぐに調べることができるからだ。

「1日も早く病気のメカニズムを解明し、多くの人々を救うことが私のモチベーションです」

「私がアプタマー型電子バイオセンサーで実現できると考えているのは、ブラックボックス化している脳内の化学物質の相互作用そのものの定量化です。たとえば、うつ病の原因には、セロトニンの異常が関わっているという仮説があります。しかし、まだ仮説に過ぎません。脳内では非常に多くの神経伝達物質が複雑に相互作用をしているため、セロトニンだけを“犯人”にすることはできないはずです。アプタマー型電子バイオセンサーによって化学物質の相互作用そのものを定量化できれば、疾患のメカニズムを理解できるほか、創薬のターゲットの特定にも貢献するでしょう」

現在、世界中で研究が進められ、うつ病や認知症、パーキンソン病など、さまざまな疾患モデルが明らかにされつつある。中塚は、アプタマー型電子バイオセンサーによって、これらの研究の進展に貢献したいと話す。

「研究のすばらしさは、コラボレーションにあると思います。基礎研究の目的は、非常に細分化された現象・対象を扱い、そのメカニズムを解明することです。アプタマー型電子バイオセンサーは、それら個別の研究領域において、まだ試せずにいる現象の定量化や、新しい視点をもたらすことができると考えています。世界中の科学者とコラボレーションし、研究を加速して、新しい発見をもたらすこと。そして一日も早く、病気のメカニズムを解明し、多くの人々を救うことが私のモチベーションです」

構造DNAナノテクノロジーが実現する未来のものづくり

中塚のアプタマー型電子バイオセンサーを支える技術は「構造DNAナノテクノロジー」と呼ばれる研究分野と深い関係性を持つ。

DNAと聞くと、遺伝情報というイメージが強いが、この分野ではDNAをナノスケールのものづくりのための素材として、工学的に扱う点が特徴だ。中でも2006年にカリフォルニア工科大学のロズムンド教授によって考案された「DNA Origami」は分子生物学、物理学、電気工学などの世界から大いに注目を集めた。

DNA Origamiはまさに日本の折り紙のような無限の形状表現力を備えている。1本の試験管の中で合成したDNAを混ぜるだけで、歯車のように複雑な形状を持つ構造体や、特殊な可動部を持つ構造体を作り出せる。

「現在、構造DNAナノテクノロジーの領域ではさまざまな研究が進んでおり、生化学や医療に大きなインパクトをもたらす可能性があると考えています。私がかつて読んだ論文には、単体のDNA分子ではなく、魚のような群れとしてDNA分子を制御するという非常に興味深い考察がありました」

構造DNAナノテクノロジーは、現在は基礎研究の段階にあり、具体的な社会応用の研究はこれからだ。しかし、特定の腫瘍の細胞死を誘発するスマートドラッグなど、実用的な研究が多数報告されている。また、日本においてはミクロンサイズの人工脳を構築する「分子サイバネティクス」という研究領域も生まれている。アプタマー型電子バイオセンサーのような分子サイズのセンサーやアクチュエーターなどのデバイス群を、知的情報処理を実行するシステムとして統合する研究領域である。

「私が想像する将来的な社会応用例は、体内のバイオセンシングによる新しい医療です。たとえば、新型コロナウイルス(SARS-CoV-2)は体内の複数の内臓に影響を与えることが知られています。現状ではこれらの影響を調べるためには病院での精密検査が必要です。もしもDNA分子でできたバイオセンサーを体内に注入するだけでそれらの影響を調べることができれば、病院に一元化されている検査のあり方を変えてしまうと共に、病気の治療や予防のあり方を根本的に変えてしまうでしょう」

失敗を受け入れ、道を開く

中塚は東京に生まれ、高校時代から陸上競技に打ち込んでいた。身体を酷使する陸上競技はケガと背中合わせだ。

「ケガで損傷した骨や筋肉などの組織を、手術をすることなく、生物学的な構造体を使って回復させることができたら、身体が資本であるスポーツ選手にとってすばらしい医療になります」

彼女が進学先として選んだのは、ニューヨークのフォーダム大学だった。大学では組織工学やドラッグデリバリーへの応用を目的とした、ペプチドベースのナノ構造体の開発などを研究していた。大学時代にすでに化学や生物学、工学という学際的な環境に身を置いていた彼女は、博士課程へ進む際に、化学と神経科学の交差点に取り組む、カリフォルニア大学ロサンゼルス校の研究室の扉を叩く。そして博士課程で行ったのが、血液や脳液などの生理環境で機能するアプタマー型電子バイオセンサーの設計・製造だった。

現在はスイス連邦工科大学チューリッヒ校で博士研究員として研究を続けている。今後のキャリアについては「ポストにこだわりはない」と話す。バイオセンシングやバイオメディカルにおける探求を進めるために最適な選択肢を選びたいという。

「私はサイエンスを教えるのも好きだし、アカデミアにも身を置き続けたいと考えています。でも、最も重要なことはバイオセンシングやバイオメディカルのフロンティアを開拓し続けること。そのために、産業にも関わりながら、最適な方法を模索するつもりです」

MITテクノロジーレビューが発表した2021年の「35歳未満のイノベーター(IU35)」に選出されたこともまた、彼女の選択肢を増やし続けているようだ。

「IU35に選出されたことで、新しい人々との出会いが実現して、とても興奮しています。年内にはパーキンソン病の臨床試験に参加する予定です。健康な人とパーキンソン病の人の実際のサンプルを用いて、パーキンソン病に関わりの深い神経伝達物質ドーパミンの定量化を行います。私たちは実際の臨床試験に関われることをとても興味深く思っています。これからは臨床試験のスケールに耐えうる体制を構築することが課題ですね」

最後に、彼女に自身の研究において大切にしていることを尋ねてみた。彼女は開口一番、「創造的な研究には、リスクがつきもの」と語ってくれた。

「人は科学者の成功したプロジェクトだけを見ます。しかし実際には、その背後には失敗した10のプロジェクトがあるものです。たとえば、私はピペットを使った手法にたどり着くまで、研究がうまくいっていませんでした。偶然、同じ研究室でガラスの毛細管を使っている人がいたので、思いついたのです。もちろん、数年かけて取り組んできた手法を手放すのは勇気がいります。限られた時間の中で、手法を変えても失敗するかもしれないからです。しかし、成功するためには、失敗しなければなりません。失敗を研究や人生の一部として受け入れたとき、何かが開けるように思います」

(文:森 旭彦=ジャーナリスト、メディア研究者)

- 人気の記事ランキング

-

- What is vibe coding, exactly? バイブコーディングとは何か? AIに「委ねる」プログラミング新手法

- A Google Gemini model now has a “dial” to adjust how much it reasons 推論モデルは「考えすぎ」、グーグルがGeminiに調整機能

- Meet the researchers testing the “Armageddon” approach to asteroid defense 惑星防衛の最終戦略 科学者たちが探る 「核爆発」研究の舞台裏

- Anthropic can now track the bizarre inner workings of a large language model 大規模言語モデルは内部で 何をやっているのか? 覗いて分かった奇妙な回路

- 森 旭彦日本版 ゲスト寄稿者

- サイエンスやテクノロジーに関する記事を執筆している。とくに、サイエンス、テクノロジー、アート、ジャーナリズムの交差点にある世界観を捉え表現することに関心がある。『WIRED』、『Forbes』、ニューズピックス等のメディアで、国内外で多数の起業家、研究者を取材する。京都府生まれ。