「誰でも月旅行」を目指す、超小型探査車ベンチャーのVR計画

月面を実際に走行する超小型探査機を使って、誰でもが気軽に月旅行を楽しめるサービスの提供を日本のベンチャー企業が目指している。ダイモンの中島紳一郎CEOに展示会場で話を聞いた。 by Koichi Motoda2022.03.08

ジェフ・ベゾス、リチャード・ブランソン、前澤友作——。2021年は大富豪たちが宇宙へ出掛けた、「宇宙旅行元年」になった。とはいえ、前澤氏の12日間の宇宙滞在費用は2人でおよそ100億円。誰でもが気軽に宇宙に行けるようになるのは、まだまだ先になりそうだ。だが、宇宙を体験することに関しては、それほど悲観することもないかもしれない。月面を走行する探査車(ローバー)からの映像を地球から見ることで、誰でもが気軽に月旅行を楽しめるサービスの提供を、日本企業が実現させようとしている。

月で人間が居住できる空間を探す超小型月面探査機

自動車エンジニアからロボットクリエイターに転身した中島紳一郎氏がCEOを務めるダイモンは、2022年夏に民間企業として月面探査車「ヤオキ(YAOKI)」を打ち上げようとしている。ヤオキの名前は「七転び八起き」に由来し、車体の大部分を占める大きな車輪を使って走行することで、どんな荒れ地であってもひっくり返ったりすることがない走破性を実現している。車輪は月面の熱から守るために耐熱樹脂が使われているが、本体はアルミウムのように熱伝導性の高い特性を持った特殊なカーボン素材が使われている。その理由について、中島郎氏は「月面は真空なので熱が流動しない。そのため、モーターが発する熱を探査車全体に循環させるように、技術パートナーの三菱ケミカルに新素材の開発をお願いした」と説明する。

人の手のひらに乗るほどの大きさのヤオキは、重さも500グラムと軽い。現在、月にモノを送る際の輸送費は1キログラム当たり1億円ほどと高額。そのため徹底的に軽量化することに時間をかけた。また、車体を小さくしたことで、月面での洞窟探査が可能になるという。通常の月面探査車は平地しか走行できないが、ヤオキは洞窟があったらそのまま入っていって探査できる。「人類が月に居住することを想定すると、放射線や隕石落下などの危険が避けられる地下が安全。そういった場所を探せる月面探査車は、世界を見ても珍しいはず」(中島氏)。

地上から月探索が体験できるサービスを提供

ヤオキは2022年中に、米航空宇宙局(NASA)と契約する米国のアストロボティック・テクノロジー(Astrobotic Technology)を通じて実際に月面探査に使用される予定。操作は車輪の間に搭載されたカメラを使って地上からリモートで行なう。すなわち、操作者はあたかも月でヤオキに乗り込んで操縦しているような感覚になるのだ。ダイモンは今後5年間でヤオキを100機製造し、それらを月に運ぼうとしている。目的は、月面を走行するヤオキから送られてくる映像を、VR技術を使ってリアルタイムに地上で体験する「月面旅行サービス」の提供だ。「1日1機当たり100人がサービスインすれば、計算上は100日間の稼働で100万人が月面旅行を体験できる」(中島CEO)。

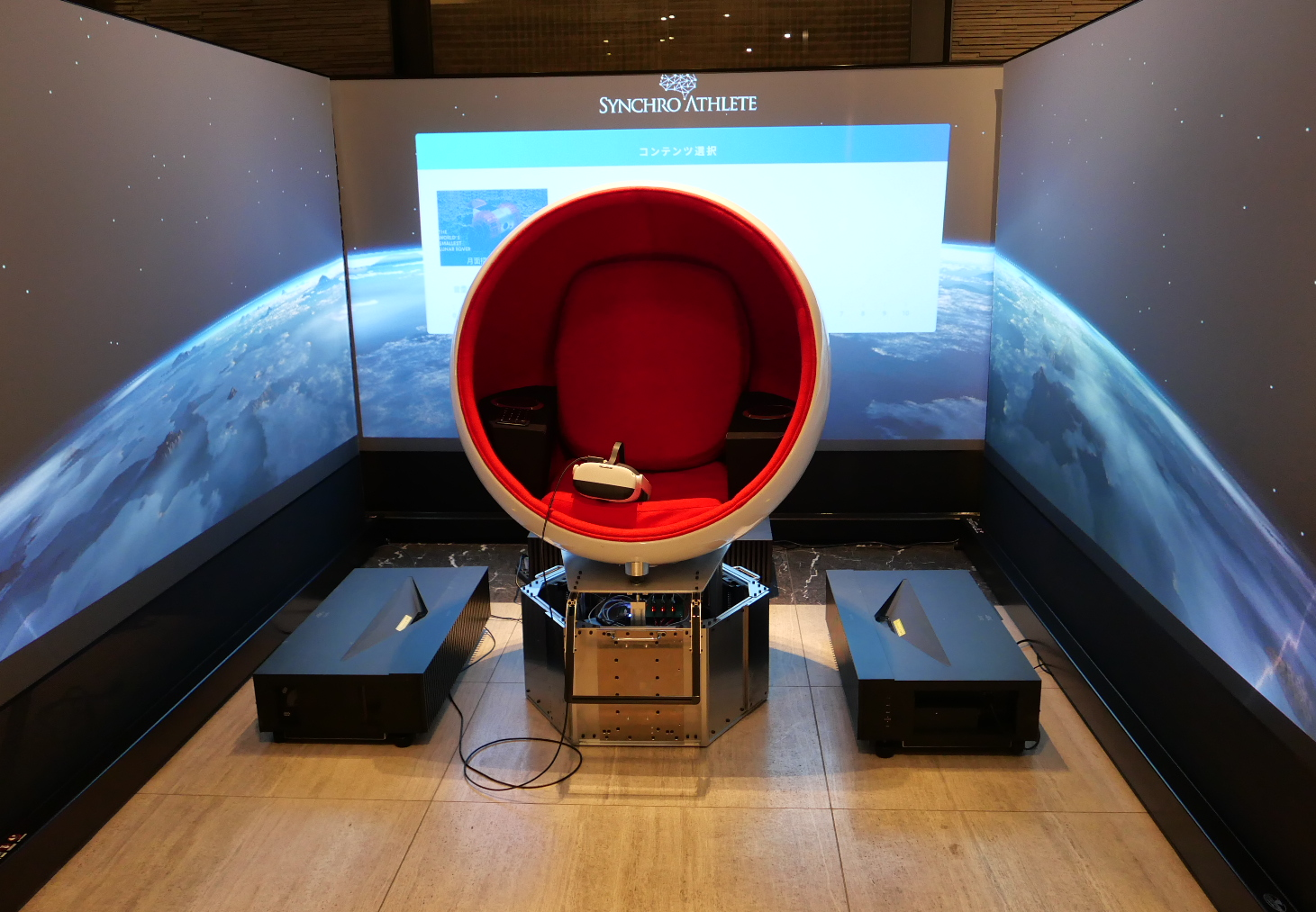

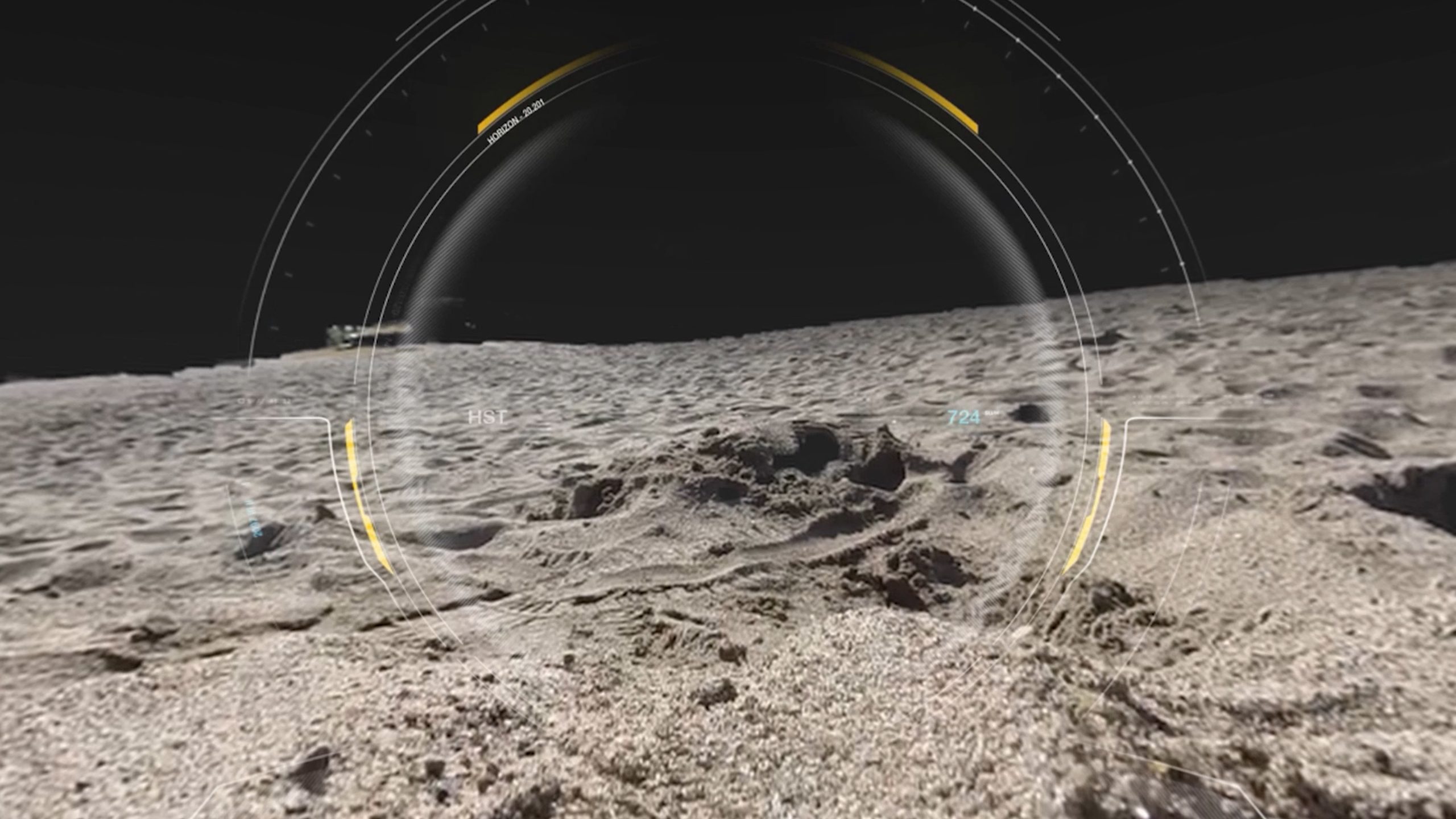

2021年12月16日に開催されたMITテクノロジーレビュー「Innovators Under 35 Japan Summit 2021」の会場では、VRサービスを展開するクロスデバイスと共同で、月面上を探査するヤオキからの模擬映像を「シンクロアスリートLive」で再現するデモを展示。シンクロアスリートは東京工業高等専門学校が企画設計・開発した、VR技術とモーションベース(自動車や航空機、宇宙船の操縦試験、訓練に用いられる可動式の装置)を融合させて、アスリート目線での臨場感あるスポーツ体験を実現する技術だ。技術開示を受けたクロスデバイスが画質向上やユーザーインターフェイスの実装に取り組み、NTTドコモと共同で5Gによる低遅延ライブ配信に対応した「シンクロアスリートLive」を開発した。当日はシンクロアスリートLiveに、ソニー製の超短焦点プロジェクターと3面スクリーンを組み合わせた、月面探査の模擬体験が来場者に提供された。

今回のデモでは、VRシステムの開発を手掛けるクロスデバイスが月面でヤオキが走行する模擬映像を制作した。「実際にヤオキが月を探査する際には、本物の月の映像をヘッドマウントディスプレイ上でリアルタイムに再現させる技術を提供する」(クロスデバイスの早川達典代表取締役)。将来的には、月と地上間の低遅延での通信を目指すという。「VR映像という⼤容量データを⾼速・低遅延で安定して提供するために、5Gを使ったさまざまな検証を⾏なっていく」(NTTドコモ 移動機開発部 木村拓人主査)。

お知らせ:MITテクノロジーレビューはYAOKIのプロジェクトに協力しています。本記事で紹介した技術を活用して月探索を全国で体験できるツアーを2023年に計画中です。詳細は、MITテクノロジーレビューのWebサイトに掲載します。

- 人気の記事ランキング

-

- Why handing over total control to AI agents would be a huge mistake 「AIがやりました」 便利すぎるエージェント丸投げが危うい理由

- OpenAI has released its first research into how using ChatGPT affects people’s emotional wellbeing チャットGPTとの対話で孤独は深まる? オープンAIとMITが研究

- An ancient man’s remains were hacked apart and kept in a garage 切り刻まれた古代人、破壊的発掘から保存重視へと変わる考古学

- How to have a child in the digital age 「あなたはもうママですね」 ネット・デジタルが約束する 「完璧な出産」の幻想

- 元田光一 [Koichi Motoda]日本版 ライター

- サイエンスライター。日本ソフトバンク(現ソフトバンク)でソフトウェアのマニュアル制作に携わった後、理工学系出版社オーム社にて書籍の編集、月刊誌の取材・執筆の経験を積む。現在、ICTからエレクトロニクス、AI、ロボット、地球環境、素粒子物理学まで、幅広い分野で「難しい専門知識をだれでもが理解できるように解説するエキスパート」として活躍。