「脳=コンピューター」という比喩は、コンピューター時代の幕開けから存在する。機械に記号を処理させることで問題を解決できることが発見されて以来、脳とコンピューターのそれぞれ働きの類似性についてさまざまな議論があった。例えばアラン・チューリングは、機械が「思考する」には何が必要かを問いかけた。チューリングは1950年に、「2000年には『機械が思考すると言っても反論されることはなくなる』」という予測を記している。機械が人間の脳のように思考できるなら、脳の働きが機械に似ているのではないかと考えるのはごく自然なことだった。もちろん、脳の中のどろっとした物質とノートPCのCPUを見間違える人はいないだろうが、外見的な違いを超えた大きな類似点があるかもしれないという考えが示されたのだ。

- この記事はマガジン「量子時代のコンピューティング」に収録されています。 マガジンの紹介

それから長い年月が経った現在、専門家の意見は分かれている。人間の生物学的な脳が意識を生み出していることは誰もが認めている。しかし、脳とコンピューターに大きな類似性があると言われている情報処理について、それが何らかの役割を果たしているとしても、どのような役割なのかという点では意見が分かれている。

やや学術的に思えるかもしれない議論だが、実際には現実的な意味合いがある。人間と似た知能を持つ機械を作るなら、人間の脳が実際にどのように働き、どのように機械と似ているのか、あるいは似ていないのかを理解することが少なくともある程度は重要になる。もし、脳の働きがコンピューターとはまったく異なることが明らかになれば、従来の人工知能(AI)に対する多くのアプローチが疑問視されることになるだろう。

この議論はまた、人間の存在意義に対する私たちの感覚を形成するかもしれない。脳自体と、脳が可能にする意識が、類まれなものと考えられている限り、人類は自分たちを非常に特別な存在と考えるかもしれない。しかし、脳は単なる高度な計算機にすぎないと考えるならば、その幻想は打ち砕かれる可能性がある。

脳を「コンピューターのようなもの」と考えるべきだという意見に賛成または反対の理由を、複数の専門家に聞いた。

反対:脳は生物学的なものであり、コンピューターであるはずがない。

何十億年もの進化の過程で「設計」された脳の中身は、IBMやグーグルのエンジニアが開発したノートPCやスマホの中身とはまったく異なることは、誰もが認めるところだ。まず第一に、脳はアナログだ。脳内に存在する何十億個ものニューロンの振る舞いは、デジタルコンピューター内のデジタルスイッチや論理ゲートとはまったく異なる。英国マンチェスター大学生物医学健康学部の生物学者であるマシュー・コブ教授は、「ニューロンは単にオンとオフを切り替えるだけではないことは、1920年代から知られています」と語る。「刺激が増加すると、信号が増加します。刺激されたときのニューロンの振る舞いは、これまでに人類が開発したどのコンピューターとも異なります」 。

モントリオールにあるマギル大学の神経科学者/コンピューター科学者で、モントリオール神経研究所の准教授を務めるブレイク・リチャーズも同意見だ。脳は「すべてのことを離散間隔ではなく、連続時間の中で並列処理する」という。対照的に現在のデジタルコンピューターは、オリジナルのフォン・ノイマン型アーキテクチャーに基づいた非常に特殊な設計を採用している。そのようなコンピューターは主に、個別のメモリスロットに格納されている情報にアクセスしながら、メモリバンクに符号化された命令リストを一つ一つ順番に実行することで機能する。

「そのどれもが脳内で行なわれていることとは似ても似つかないものです」とリチャーズ准教授は言う。(それでも、脳は私たちを驚かせ続けている。一部の神経科学者は近年、個々のニューロンでさえ、コンピューター科学者が排他的論理和(XOR)と呼ぶものに匹敵するある種の計算ができると主張している)。

賛成:脳は「コンピューターのようなもの」とみなせる!実際の脳の構造は関係ない。

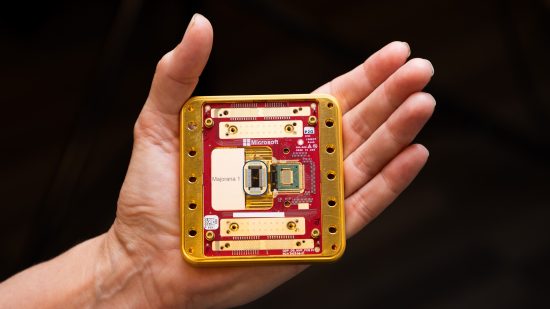

アーキテクチャ …

- 人気の記事ランキング

-

- Anthropic can now track the bizarre inner workings of a large language model 大規模言語モデルは内部で 何をやっているのか? 覗いて分かった奇妙な回路

- Promotion MITTR Emerging Technology Nite #32 Plus 中国AIをテーマに、MITTR「生成AI革命4」開催のご案内

- AI companions are the final stage of digital addiction, and lawmakers are taking aim SNS超える中毒性、「AIコンパニオン」に安全対策求める声

- What is vibe coding, exactly? バイブコーディングとは何か? AIに「委ねる」プログラミング新手法

- Tariffs are bad news for batteries トランプ関税で米電池産業に大打撃、主要部品の大半は中国製