ワクチンは効くのか?「デルタ株」の5つの疑問に答える

新型コロナワクチンの接種が進んでいるにもかかわらず、世界各国でデルタ株による感染の拡大が報告されている。厄介なデルタ株について現時点でわかっていることをまとめた。 by Casey Crownhart2021.08.12

米国で新型コロナウイルス感染症(COVID-19)にかかった人の数はここ2週間で倍増しており、新たな感染例の大部分を占めていると思われる「デルタ株」について、科学者たちは解明を急いでいる。気がかりな点は、デルタ株は他の変異種よりも感染力が強く、症状を伴った「ブレークスルー」感染が新型コロナワクチン接種済みの人々の間で起こっていることだ。

ワクチンは依然、重症化や死亡例の大部分を防いでいるが、デルタ株は新型コロナウイルス(SARS-CoV-2)の広がり方に関する私たちの見方を変えている。デルタ株とは一体どんなものなのか、いくつかの重要な疑問に答えていこう。

1. デルタ株の感染力の強さの要因は?

米国疾病予防管理センター(CDC)の推定によると、デルタ株はそれ以前に出現した変異種の2倍の感染力を持つ。その要因となる変異について、研究者たちはまだ理解に努めている段階だ。だが予備的な調査では、スパイクタンパク質の変化によって、受容体を捉える力と細胞に入り込む力が強くなっている可能性が示されている。

また、デルタ株は他の変異種よりもウイルス負荷が多いと考えられる。ウイルス負荷は、ヒトの鼻や喉にどれだけウイルスがあるかの目安となる値である。ある査読前論文によると、デルタ株に感染した場合、感染初期におけるウイルス負荷は、新型コロナウイルスの最初の型に感染した場合の1000倍だった。この研究では、デルタ株に感染した人はウイルス負荷がピークに達するまでに時間も短いとされている。

2. デルタ株の感染力は実際にどのように測定されているのか?

ウイルス負荷はウイルスの感染力を理解する上での指標となる。感染した人が咳やくしゃみをしたり、あるいは単に呼吸しただけでも、エアロゾルや飛沫で新型コロナウイルスの感染が広がる。気道にあるウイルス粒子が多いほど他人を感染させる可能性が高くなるのだ。

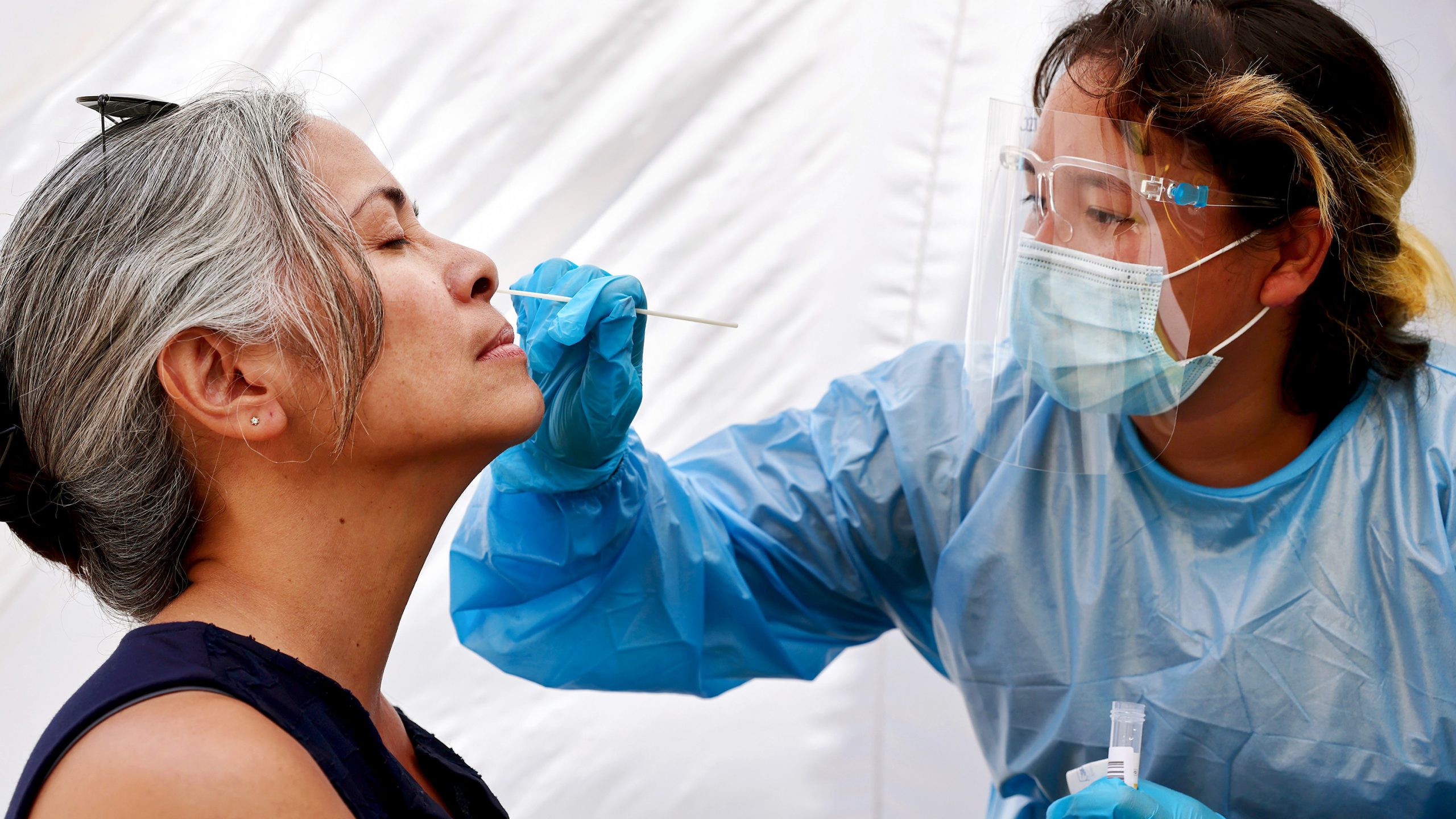

ウイルス負荷を測定するため、研究者たちはPCR(ポリメラーゼ連鎖反応)という研究室の手法を用いている。まず感染者の鼻腔を綿棒で拭い、綿棒に付着したウイルス性のRNAを採取する。そして、ウイルスから遺伝子素材を探し出して何度も複製する反応を促し、研究室の装置で検出できる量を確保するためだ。

私たちは通常、PCR検査の最終段階に注目する。つまり、検査でウイルスから遺伝子素材が検出され、その人が陽性であるかどうかである。だが研究者たちは、そうした陽性の結果が出るまでにかかる時間についても着目している。ウイルス性物質の量が検出レベルに達するまでにどれくらいの複製を要したか、という点である。ウイルス検出までに要した複製、つまりサイクルの回数が少なければ、最初から大量のウイルス性物質が存在していたことになる。

そうしたサイクルの回数(「サイクル閾値(Ct)」と呼ばれる)を確認したCDCは、警戒感を抱いた。マサチューセッツ州プロビンスタウンの集団感染では、感染した住民の約74%がワクチンを接種済みだったが、接種の有無にかかわらず、感染した人々には同じようなCt値が見られた。これはワクチン接種者が他人を感染させる可能性を示すものであり、感染力はおそらく未接種者と同程度なのではないかとCDCは考えている。

3. ワクチンを接種していても感染するのか?

その可能性はある。しかし、未接種者に比べれば重症化の可能性は低いだろう。

バージニア大学で感染症を研究するリズ・ロガウスキー・マックエイド助教授は、感染の大部分は今でも未接種者で起こっていると語る。カイザー・ファミリー財団(Kaiser Family Foundation)の報告によると、接種状況を追跡している米国の州では感染例の94~99.9%が未接種者で起こっている。ワクチン接種者においては、0.01~0.54%の割合でブレークスルー感染が起こっていた。

デルタ株に対してはワクチンの効能がやや弱いという研究結果もある。特に、mRNA型のワクチンを1回しか接種していない場合にそうした傾向が見られた。だが、ワクチンはこれまでのところ概ね効果を発揮していると見られ、特に重症化の抑止効果が顕著だとロガウスキー・マックエイド助教授は述べる。

デルタ株に対しては、最終的にワクチンにちょっとした「後押し」が必要になるかもしれない。一部のメーカーは追加の接種を促している。しかし、専門家は追加接種の必要性を示す証拠はまだないと話す。世界保健機関(WHO)は、裕福な国での追加接種よりも、それ以外の国・地域での初回接種を優先すべきだと述べている。

4. 他の人を感染させる可能性は?接種済みの人もデルタ株を拡大させることはあるのか?

その可能性はあると思われるが、研究はまだそれほど進んでいない。

カリフォリニア大学サンフランシスコ校で感染症を研究するモニカ・ガンディ教授によると、Ct値はウイルス負荷の指標として利用できるが、ワクチン接種済みの人に関して言えば、Ct値を重視し過ぎるといくつか問題が生じるという。

そもそも、PCR検査では不活性化したウイルスも含め、すべての遺伝子素材が検出されてしまう。ワクチン接種済みの人体の免疫系が感染を防ごうとする際、「鼻に大量のウイルス粒子が溜まっている可能性がありますが、必ずしも感染力があるわけではありません」とガンディ教授は言う。ある人の正確な感染力を知りたかったら、そうしたウイルスを採取した上で、そのウイルスに感染力があるかどうかを調べる必要がある。「CDCはそうしたデータの結論はまだ出ていないとしています」とガンディ教授は言う。

また、接種済みの人が感染した場合、短期間だけウイルス負荷が高くなる可能性があるとの想定もある。シンガポールの研究者による査読前論文では、ワクチン接種者は、ウイルス負荷が上昇したが、未接種者より急速に減少したと報告されている。

英国の研究をはじめとする他の研究では、接種者のウイルス負荷は未接種者よりも少ないという報告もあり、ワクチンの感染抑止効果が示されている。

ワクチン接種者が感染症の拡大において果たしている役割をさらに理解するには、さらなる研究を要するとガンディ教授は言う。

5. 最近登場している他の変異種について心配する必要はあるのか?

ウイルスの伝わり方や変異の仕方について、科学界では異なる株を「系統」というグループに分類しながら追跡している。そうした系統の1つがより危険性が高いと思われる方向へ変化し始めた場合、WHOは「懸念される変異種」もしくは「関心変異種」に指定し、デルタ(δ)のようなギリシャ文字を付与する。

デルタ株とは、すべてが相互に関連している塩基配列のグループの1つなのだ。

科学者はしばしば、研究目的でそうした系統を「下位系統」にさらに分類する。皆さんも、そうしたウイルス株に関するニュースを見かけたことがあるかもしれない(メディアでは「デルタプラス」と呼ばれている)。しかし、こうした下位グループが新たな性質を持っている証拠は得られていないため、WHOは今でもデルタ株の一種であると見なしている。

これからも新しい変異種が登場するのだろうか? 例えば、ラムダ株やガンマ株についてはどうだろうか? ウイルスは常に変異しているため、未確認の感染がある場所が存在する限り、性質の異なる変異種がさらに現れる可能性はある。「ですが、必ずそうなるというわけではありません」とロガウスキー・マックエイド助教授は言う。感染の広がりを抑えればウイルスが変異する機会は少なくなり、新たな変異種が登場する確率も低くなる。

つまり、ワクチン接種者の割合を増やし、接種のペースを上げることが解決策となる。しかし、現在の感染の波を抑制するにはワクチンだけでは不十分だろうと専門家らは言う。例えば、CDCは7月末に、米国の大部分の共同体において、ワクチンを接種していても屋内ではマスクを着用するようにとの勧告を出した。

「ワクチンが遥かに効果的な手段であることは間違いありません」とロガウスキー・マックエイド助教授は言う。「ですが完璧でないことは明らかですし、私たちが使える手段はそれだけではありません。パンデミックを乗り越えるには、複数の手段を組み合わせねばなりません」。

- 人気の記事ランキング

-

- Why handing over total control to AI agents would be a huge mistake 「AIがやりました」 便利すぎるエージェント丸投げが危うい理由

- OpenAI has released its first research into how using ChatGPT affects people’s emotional wellbeing チャットGPTとの対話で孤独は深まる? オープンAIとMITが研究

- An ancient man’s remains were hacked apart and kept in a garage 切り刻まれた古代人、破壊的発掘から保存重視へと変わる考古学

- How to have a child in the digital age 「あなたはもうママですね」 ネット・デジタルが約束する 「完璧な出産」の幻想

- ケーシー・クラウンハート [Casey Crownhart]米国版 気候変動担当記者

- MITテクノロジーレビューの気候変動担当記者として、再生可能エネルギー、輸送、テクノロジーによる気候変動対策について取材している。科学・環境ジャーナリストとして、ポピュラーサイエンスやアトラス・オブスキュラなどでも執筆。材料科学の研究者からジャーナリストに転身した。