自宅療養中の異変を検出、

ジェットエンジン監視AIが

新型コロナ患者を見守り

ボディセンサーを使用したウェアラブルAIを用いて、自宅療養中の新型コロナウイルス感染症患者を遠隔監視する試みが米国で増加している。患者の容体が急変する兆候をAIで検出して臨床医にアラートを出すことで、手遅れになるのを防ぐのが狙いだ。 by Rod McCullom2021.06.14

アンジェラ・ミッチェルは、自分が死にかけた夜のことを今も覚えている。

昨年、2020年の7月のことだった。今年の6月で60歳になるミッチェルは、シカゴのイリノイ大学病院で薬剤師として働いており、職場で新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の陽性判定が出た。その当時、ミッチェルにはくしゃみや咳、めまいの症状があった。

病院側はミッチェルに選択肢を与えた。ホテルで隔離生活をするか、自宅で隔離状態となり療養するか、である。後者の場合、胸部に装着したセンサーパッチを通じてバイタルサインが24時間監視されるという。ミッチェルはパッチを使う選択肢を選び、帰宅した。

帰ってから2日目の夜、ミッチェルは息ができなくなり、パニック状態で目を覚ました。そのとき、シカゴ郊外にある自宅の寝室にいた彼女は、シャワーを浴びれば具合が良くなるかもしれないと考えた。

「ベッドから浴室に辿り着くまでに汗びっしょりになっていました」とミッチェルは話す。「座り込んで呼吸を整えなければなりませんでした。めまいがして、話すこともほとんどできませんでした」。

電話がかかってきたのは、そのときだった。イリノイ大学病院の臨床医たちは、ミッチェルが着けていたようなセンサーを使用して、新型コロナウイルス感染症のため自宅療養している数百人もの患者や従業員を遠隔監視していた。医師らは、ミッチェルの状態が悪化するのを見て、電話をかけた。「電話が鳴ったとき、私は浴室で座り込み、洗面台に文字通りしがみついていました」とミッチェルは語る。電話口の医師は、すぐに病院へ行くべきだと伝えた。

ミッチェルはその時点で決心できなかった。下の階で寝ている家族を起こしたくはないし、救急車を呼ぶのも大袈裟に思えた。翌朝、医師から2度目の電話がかかってきて、「今すぐ病院に向かってください。そうでなければ、救急車を向かわせます」と伝えられた。

ミッチェルは、新型コロナウイルス(SARS-CoV-2)に数カ月前に感染した夫に頼んで、シカゴのノースウェスタン記念病院へ車で連れて行ってもらった。そこですぐに入院の手配を整えられ、血中の酸素レベルが危険な水準まで低下していると告げられた。自宅にいる間に、ごく軽微な症状から深刻な呼吸器系の問題へと症状が急激に悪化したため、ミッチェルは自分が危機に瀕していることにさえ気付かなかったと語る。しかし、2回目の電話がかかってきたころには、「自分が危機に陥っていて、助けが必要な状態であることを認識していました」。ミッチェルはその後、約1週間入院した。

ミッチェルを救った試験的プログラムは、米国立衛生研究所(NIH:National Institutes of Health)が資金を提供し、イリノイ大学病院・健康科学システムとデジタル医療のスタートアップ企業であるフィズIQ(PhysIQ)が実施している研究の一部だ。新型コロナウイルス感染症の患者を病院外でケアするための新しい手法を試す重要な試験である。新型コロナウイルス感染症では、患者の症状がすぐさま生死に関わる状態まで悪化することがあるため、病気の回復状況の監視は、今でも課題となっている。一部の病院や医療システムでは、24時間体制でバイタルサインを遠隔監視するため、ウェアラブルなどのモバイル・ヘルステクノロジーの使用を大幅に拡大している。

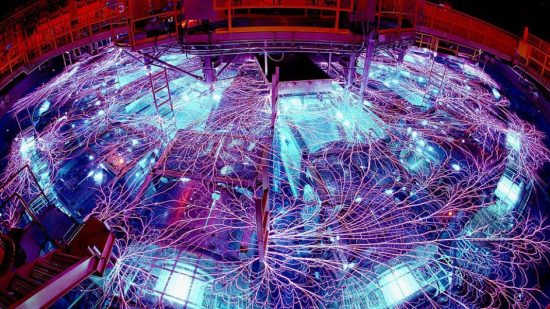

イリノイ州のこのプログラムでは、新型コロナウイルス感染症の療養患者に持ち帰り用キットを提供しており、その中にはパルスオキシメーターや、使い捨ての Bluetooth対応センサーパッチ、ペアリングされたスマホなどが含まれている。このキットに使用されているソフトウェアは、ウェアラブルパッチからデータを取得し、機械学習を使用して各患者のバイタルサインのプロファイルを作成する。そして、心拍数など患者のバイタルが標準的な範囲を逸脱すると、監視システムが臨床医にリモートで警告を発する。

一般的に、新型コロナウイルス感染症の療養患者は、パルスオキシメーターを持って帰宅できることがある。今回のシステムは人工知能(AI)を使用して各患者の身体状況を理解するため、より繊細に監視でき、重要な変化を予測できる可能性もはるかに向上するとフィズIQの開発者らは話す。

この試験的プログラムを主催しているイリノイ大学病院の最高医療責任者(CMO)であり救急医療を …

- 人気の記事ランキング

-

- Anthropic can now track the bizarre inner workings of a large language model 大規模言語モデルは内部で 何をやっているのか? 覗いて分かった奇妙な回路

- Promotion MITTR Emerging Technology Nite #32 Plus 中国AIをテーマに、MITTR「生成AI革命4」開催のご案内

- AI companions are the final stage of digital addiction, and lawmakers are taking aim SNS超える中毒性、「AIコンパニオン」に安全対策求める声

- What is vibe coding, exactly? バイブコーディングとは何か? AIに「委ねる」プログラミング新手法

- Tariffs are bad news for batteries トランプ関税で米電池産業に大打撃、主要部品の大半は中国製