「藻」の遺伝子で失明から視力回復、光遺伝学で新成果

欧米の科学者で構成する研究チームは、視力を失った被験者の目に藻類の遺伝子を組み込むことで、目の前のテーブルにノートが置かれたことを認識できるようになったことを医学雑誌で報告した。光遺伝学の恩恵を受けた初めての患者であるとしている。 by Antonio Regalado2021.05.26

昼と夜の区別がつく程度の視力しか持たなかった58歳の男性が、光を感知する分子を片方の網膜に組み込む遺伝子療法を受けたところ、テーブルに置かれたノートを認識できるようになった。

欧州と米国の科学者で構成する研究チームは、5月24日付のネイチャー・メディシン(Nature Medicine)で、光遺伝学の手法を用いて視覚機能を回復させることに初めて成功したと発表した。藻類の遺伝子を被験者の網膜に組み込んだという。

研究を率いたバーゼル大学のボトンド・ロスカ教授は、ジャーナリストとのビデオ会議で、「新しい分野が生まれようとしていると思います」と述べた。

今回の研究で、被験者となったのは40年前に網膜色素変性症と診断され、視力を失った男性だ。網膜色素変性症とは、網膜の中の光を感知する視細胞が徐々に破壊される病気である。

医師たちは、遺伝子療法の手法を使って、光を感知する分子を被験者の片方の目に組み込んだ。組み込んだのは、単細胞の藻類が持つ「クリムゾン(chrimson)」と呼ばれる遺伝子だ。この単細胞生物は、日光を感知してそれに向かって移動する習性がある。

遺伝子を組み込むとはすなわち、「光に反応して視覚信号を脳に送れるように、網膜神経節細胞を操作することです」と、ロスカ教授は解説する。

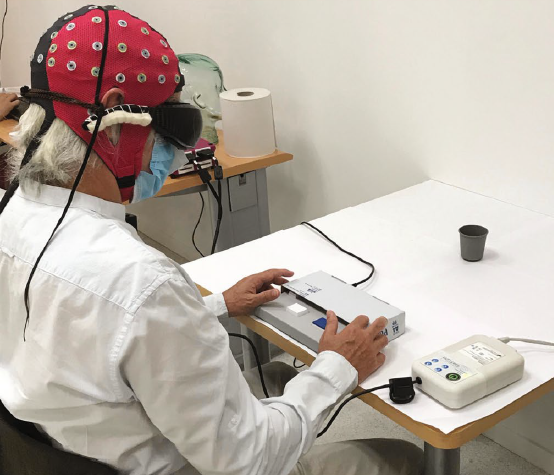

被験者が電子ゴーグルを装着すると、ゴーグルが周囲にある光のコントラストを捕らえ、クリムゾン分子の反応を引き起こす黄橙色の波長を使い、高光度で網膜に画像を投影する。研究資金は、フランスの企業であるジェンサイト・バイオロジクス(GenSight Biologics)が提供した。

ジェンサイトの共同創業者で、実験で主要な役割を担ったピッツバーグ大学のホゼ・アライン・サヘル特別栄誉教授によると、被験者は最初のうち何も効果を見いだせなかったが、ゴーグルを装着して実験を進めるうちに、徐々に形が見えてきたという。この被験者は、「光遺伝学の恩恵を受けた初めての患者です」と、サヘル教授は語る。

訓練を重ねると、目の前のテーブルにノートが置かれたかどうかを認識できるようになり、目の前にある濃い色のカップの数も数えられるようになった。ただし、いつも正解だったわけではない。

動物を使った神経科学の実験では、光遺伝学の手法が広く使われている。こうした実験では、光を検知する分子を脳細胞に組み込み、光ファイバーケーブルを使った光パルスで特定の神経を発火させ、時には具体的な行動を取らせるといったことが実施されている。

視覚障害の治療に光遺伝学の手法を採用しようという取り組みが始まったのは、2016年のことだった。レトロセンス(RetroSense)という小さな企業が、テキサス州の女性に初めて光遺伝学治療を施した。この研究結果が発表されることはなかったが、後にレトロセンスを買収したアレルガン(Allergan)の関係者は、一部の患者が暗い部屋にある明るい窓など、光を感知できるようになったと報告していたと明かした。

マサチューセッツ州ケンブリッジにあるスタートアップ企業、ヴェデレ・バイオ(Vedere Bio)でも、光遺伝学に基づく治療が開発されている。

ロスカ教授とサヘル教授によると、ジェンサイトが支援する治験で治療を受けている患者は何人かいるが、ゴーグルを使用したのは今回の論文に報告されている男性だけだという。

視覚機能の回復程度は極めて限定的だ。ゴーグルを通して被験者が見えるものは、単色で、文字を読んだり物の区別ができるほどの解像度には至っていない。

この先ゴーグルに微調整を施し、訓練を重ねれば、今よりはよく見えるようになるかもしれないと、研究者たちは話す。だがサヘル教授は、「視覚機能がどこまで回復できるかを予測するのは不可能です」と述べている。

- 人気の記事ランキング

-

- Anthropic can now track the bizarre inner workings of a large language model 大規模言語モデルは内部で 何をやっているのか? 覗いて分かった奇妙な回路

- Promotion MITTR Emerging Technology Nite #32 Plus 中国AIをテーマに、MITTR「生成AI革命4」開催のご案内

- AI companions are the final stage of digital addiction, and lawmakers are taking aim SNS超える中毒性、「AIコンパニオン」に安全対策求める声

- This Texas chemical plant could get its own nuclear reactors 化学工場に小型原子炉、ダウ・ケミカルらが初の敷地内設置を申請

- Tariffs are bad news for batteries トランプ関税で米電池産業に大打撃、主要部品の大半は中国製

- アントニオ・レガラード [Antonio Regalado]米国版 生物医学担当上級編集者

- MITテクノロジーレビューの生物医学担当上級編集者。テクノロジーが医学と生物学の研究をどう変化させるのか、追いかけている。2011年7月にMIT テクノロジーレビューに参画する以前は、ブラジル・サンパウロを拠点に、科学やテクノロジー、ラテンアメリカ政治について、サイエンス(Science)誌などで執筆。2000年から2009年にかけては、ウォール・ストリート・ジャーナル紙で科学記者を務め、後半は海外特派員を務めた。