車を運転しているときに頭の中で無意識に実行している処理を、すべて思い浮かべてみよう。周りの車両の情報を取り込みながら、それらがどう動くかを予想すると同時に、予想した相手の動きへの対応を考えているはずだ。ひょっとしたら、自分の行動について他のドライバーが予想しているであろうことを基に、自分が周囲の動きにどう影響を与えうるかということまで考えているかもしれない。

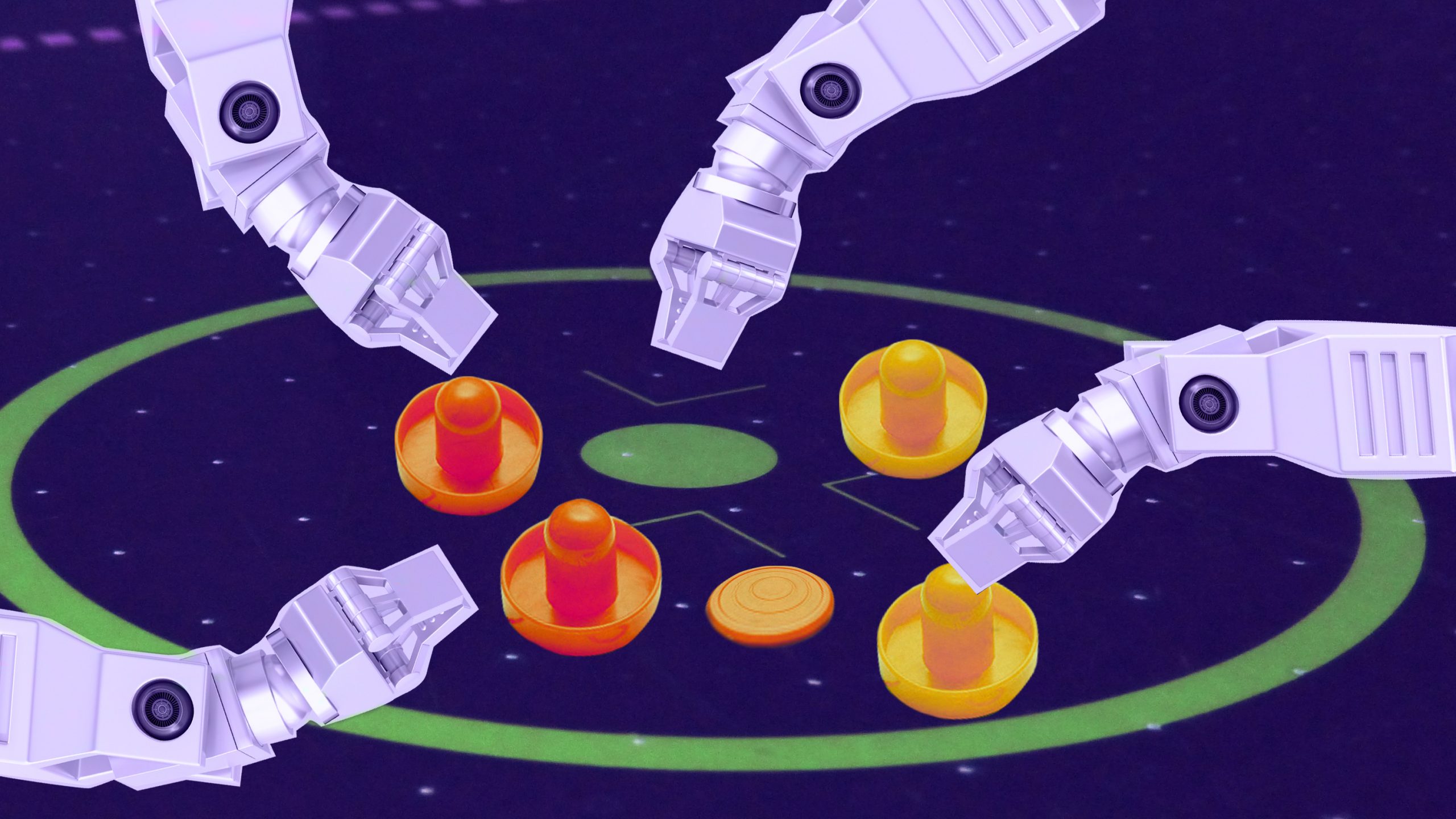

もしもロボットを人間社会に溶けこませようとするのなら、ロボットにもこれと同じことができなければならない。スタンフォード大学とヴァージニア工科大学の研究者たちは、ロボットのこうした行動モデリングに役立つ新たな手法を提案し、11月14日から16日に開催された年次国際会議「ロボット学習会議(Conference on Robot Learning)」で発表した。この手法では、ロボットは他の行為主体の動きを詳細にとらえるのではなく、大まかにまとめて把握する。そうすることで、負荷の重い演算を実行してもたもたすることなく、周囲がとる行動とそれに対する自身の反応をすばやく予測できるのだ。

異なる心の理論

ロボットに人間との共同作業をさせるための従来の手法は、「心の理論」と呼ばれる心理学の考え方から着想を得たものだ。心の理論では、人は幼い子どもの頃に相手の考えを理解するスキルを身に着けて成長することで、互いに関わり合い、共感し合うのだということが示されている。この理論にくみする研究者らは、ロボットが協調相手の行動を予測するための基礎として、相手の潜在的な意図をモデル化することに重点を置いている。

スタンフォード大学のドーサ・サディ助教授は、この考え方は実用的でないと考えている。「人間同士のやりとりを考えてみると分かりますが、実際にそのように振る舞っ …

- 人気の記事ランキング

-

- A Google Gemini model now has a “dial” to adjust how much it reasons 推論モデルは「考えすぎ」、グーグルがGeminiに調整機能

- What is vibe coding, exactly? バイブコーディングとは何か? AIに「委ねる」プログラミング新手法

- Meet the researchers testing the “Armageddon” approach to asteroid defense 惑星防衛の最終戦略 科学者たちが探る 「核爆発」研究の舞台裏

- Anthropic can now track the bizarre inner workings of a large language model 大規模言語モデルは内部で 何をやっているのか? 覗いて分かった奇妙な回路