グーグルのマゼンタ(Magenta)チームは、創作プロセスのための機械学習ツールを開発しているチームだ。これまでに作曲を支援するモデルや、ネコのスケッチを補助してくれるツールを開発してきた。ただ楽しいだけでなく、人工知能(AI)がいかに創作を手軽なものにしてくれるのかを追求している。そんなマゼンタの最新プロジェクトは、心地よい巣ごもり音楽を作曲する機会を、誰にでも与えてくれる。しかも、そのために音楽のトレーニングを受ける必要はないのだ。

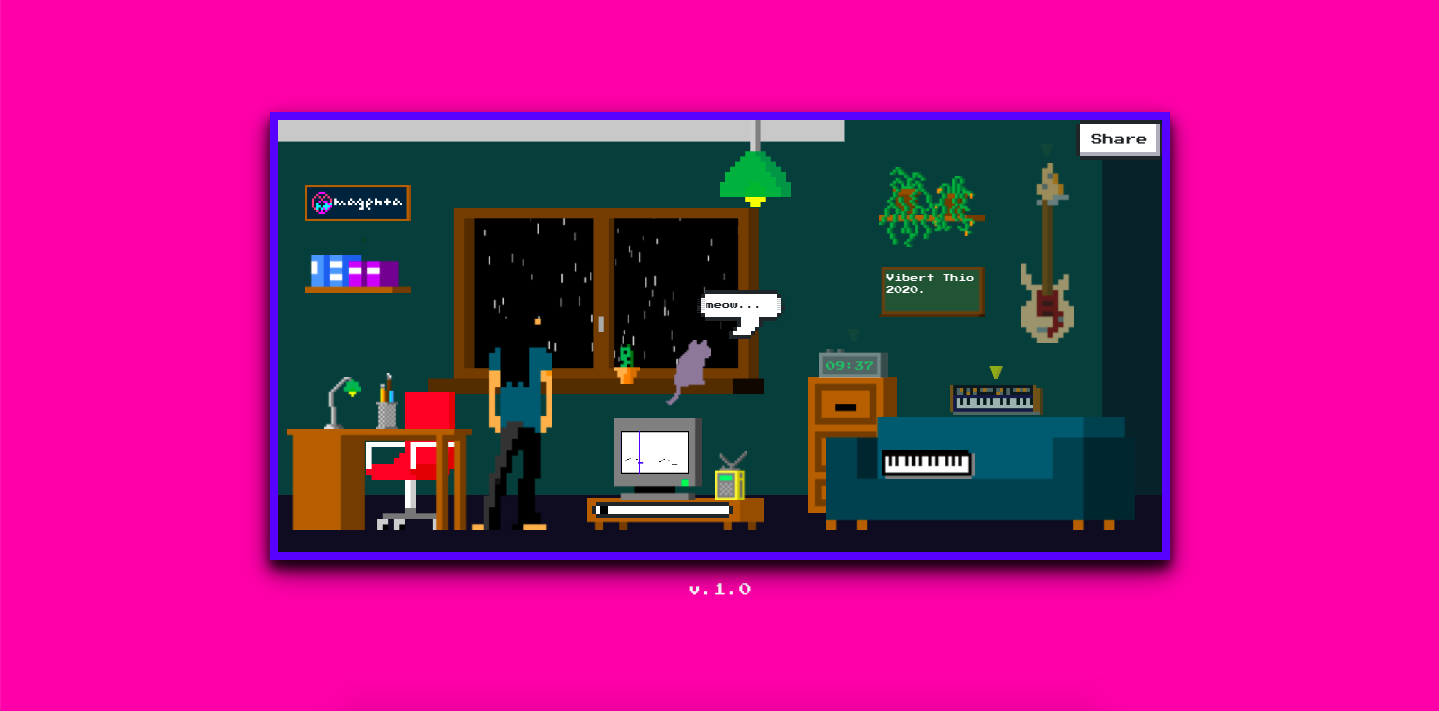

ローファイ・プレイヤー(Lo-Fi Player)は、この夏にチームに加わった、技術者でアーティストであるヴィベール・チョウ(張欣嘉)によってデザインされたものだ。ユーザーは、バーチャルの部屋の中にあるさまざまなオブジェクトとやりとりすることで、自分だけの「ローファイ・ヒップホップ」のサウンドトラックを生み出せる(日本版注:ローファイ・ヒップホップは2018年ごろからネット上で流行している歌なしの音楽ジャンル。作業用BGMとしてコロナ禍で人気が高まっている)。ローファイ・プレイヤーが目的としているのは、音楽を制作するという経験を、可能な限りシンプルでとっつきやすいものにすることだ。部屋は、ブラウザー上に表示されるドット絵で描かれた2次元空間である。異なるオブジェクトをクリックすることで、ユーザーは異なったトラックをいじることができる。例えば時計やピアノをクリックすると、ドラムラインやメロディを調整できるといった具合だ。

バックグラウンドでは、2つの機械学習モデルが動いている。ラジオに詰め込まれている1つ目のモデルは、クリックするとメロディを生成する。テレビに隠されている2つ目のモデルは2種類のメロディを補間して、どちらのメロディにも少し似ている新しいメロディを生み出す。

しかし、部屋にあるサウンドのほとんどは、機械学習によって生成されたものではない。これがある意味でポイントなのだ。一連のプロセスの中で、チョウはローファイ・ヒップホップの制作者たちと一緒に、ジャンルを象徴するような心地よい響きのベースライン、ドラムライン、そして背景音としてのアンビエンスを集めた。チョウはまた、ユーザーが選べるように、4種類のメロディの候補を作成した。機械学習は、それぞれのユーザーがユニークなミックスを作れるように、用意されたトラックの上に必要最低限の予測不能な要素を付け足すだけなのだ。

ローファイ・プレイヤーの初期版は、ユーチューブでのインターラクティヴなライブ配信も含んでいる。ユーザーたちはチャット・ウィンドウにコマンドを入力することで、音楽を変化させることができる。新型コロナウイルス感染症(COVID-19)による外出規制の中で、音楽制作をより集合的な経験にしようというアイデアだ。ローファイ・プレイヤー・プロジェクトを監修した研究科学者のダグ・エックは、「こんなにも小さなものが、COVID-19のさなかで私たちを結びつけてくれるのです」と述べる。

ローファイ・プレイヤー・プロジェクトはまだ初期のバージョンだが、すでにチョウはさらに多くの可能性を見出している。チョウの夢見ているプロジェクトは、ある意味で音楽制作のためのティックトック(TikTok)を作ることである。つまり、ミュージシャンでない人も音楽編集で遊び、創作物をシェアし、自分を表現できるようなインターフェースを作ることだ。

- 人気の記事ランキング

-

- China built hundreds of AI data centers to catch the AI boom. Now many stand unused. AIデータセンター 中国でバブル崩壊か? 需要低迷で大量放置の実態

- China built hundreds of AI data centers to catch the AI boom. Now many stand unused. AIデータセンター 中国でバブル崩壊か? 需要低迷で大量放置の実態

- Why handing over total control to AI agents would be a huge mistake 「AIがやりました」 便利すぎるエージェント丸投げが危うい理由

- OpenAI has released its first research into how using ChatGPT affects people’s emotional wellbeing チャットGPTとの対話で孤独は深まる? オープンAIとMITが研究

- カーレン・ハオ [Karen Hao]米国版 寄稿者

- 受賞歴のあるフリー・ジャーナリスト。人工知能が社会に与える影響について取材している。ウォール・ストリート・ジャーナル紙の海外特派員として中国のテクノロジー業界を担当。2022年4月まではMITテクノロジーレビューのAI担当上級編集者を務めた。