リアム・ポーはほんの2週間前まで、「GPT-3」の存在を知っているだけだった。だが、それからわずか1週間後、ポーはこの人工知能(AI)モデルを使って、偽名の完全な偽ブログを作り出していた。

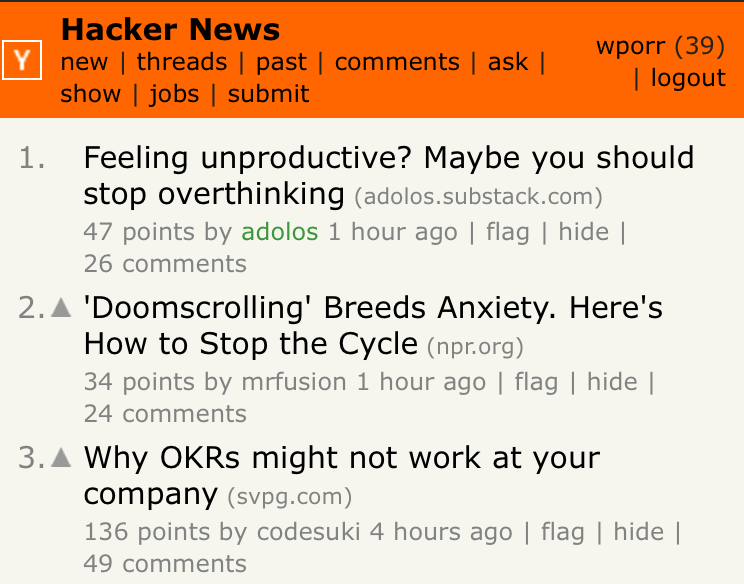

それは楽しい実験のはずだった。だが、偽ブログに投稿したたった1本の偽記事が、ソーシャル・ニュースサイト「ハッカー・ニュース(Hacker News)」のランキングで1位を獲得してしまった。ポーのブログ記事が完全にAIによって生成されたことに気づいた人はほとんどいなかった。それどころか、このブログを「購読(Subscribe)」した人までいた。

現時点で最強の言語生成AIツールであるGPT-3がコンテンツ制作に与える影響について、これまで数多くの推測がされてきた。今回の件はその可能性を示す一例だ。カリフォルニア大学バークレー校(UCB)でコンピューター科学を学んでいるポーは、今回の経験で最も特筆すべき点を「実際、とても簡単だったんです。それが怖かったですね」と話す。

GPT-3はサンフランシスコを拠点とする非営利の研究機関、オープンAI(OpenAI)が開発した最新かつ最大の言語AIモデルだ。オープンAIは7月中旬から一部の開発者を対象にGPT-3の提供を始めた。昨年2月、オープンAIはGPT-3の旧バージョンのアルゴリズム、GPT-2で注目を集めたが、悪用への懸念から公開を保留すると発表した。この決定に対しては即座に反発の声が上がり、研究者たちは愚かな行為だとオープンAIを非難した。その後、11月にオープンAIは立場を一転、「現時点では悪用に関する確実な証拠は見つかっていない」としてGPT-2を公開した。

GPT-3ではGPT-2とは異なるアプローチを採り、オープンAIは公開を保留しなかったが、一般公開もしなかった。代わりに、フィードバックの収集と2020年末までのGPT-3の商用化を目標に、一部の研究者に非公開ベータ版を提供している。非公開ベータ版の利用には事前の申請が必要で、オープンAIによる審査がある。

ポーもGPT-3の利用を申請していた。使用目的についての簡単なアンケートにも答えた。だが、彼はただ口を開けて返事を待っていたわけではなかった。UCBのAIコミュニティに声をかけてまわり、すでにGPT-3へのアクセス権を得ていた博士課程生を見つけた。ポーはこの大学院生から協力の同意を取りつけ、小さなスクリプトを書いて実行してみた。スクリプトはGPT-3にブログ記事の見出しと前書きを与えると、複数の完成記事を生成するというものだった。ポーの最初の投稿(ハッカー・ニュースでランク入りしたもの)、それにその後のすべてのブログ投稿は、GPT-3が生成した原稿をそのままコピペしたものか、あるいはほんんの少しだけ手を加えたものだ。

「アイデアを思いついて、協力してくれる大学院生にコンタクトを取り、実際にブログを作って最初の記事が口コミで急速に広がるまでにかかった時間は、ほんの数時間だったと思います」とポーは話す。

多くの編集をしなくて済むようなコンテンツを生成するには、GPT-3の長所と短所の理解が重要だった。「(GPT-3は)心地よい文体の文章生成には長けていても、論理的、合理的な文章はあまり得意ではないんです」。そこでポーは、「生産性」や「自己啓発」といった、厳密な論理を必要としない人気のブログ・カテゴリーを選んだ。

ポーは、単純な公式に従って見出しを書いた。ミディアム(Medium)とハッカー・ニュースを読み漁り、そこで取り上げられている記事で何が人気なのかを調べ、それらを組み合わせて似たような見出しを作ったのだ。ある記事の見出しは「生産性が低い? 考え過ぎじゃないの(Feeling unproductive? Maybe you should stop overthinking)」だった。別の記事は「図太さと独創力は知性に勝る(Boldness and creativity trumps intelligence)」だ。中には、あまりうまくいかない見出しもあった。だが、適切な話題を選んでいる限り、そのプロセスは簡単なものだった。

2週間、ほぼ毎日記事の投稿を続けた後、ポーは最後に謎めいたメッセージを自身で書き、このプロジェクトを締めくくった。そのタイトルは「もし私が倫理を一切持ち合わせていなかったら、GPT-3を使って何をするか」だ。その記事で彼は、仮説として自分のプロジェクトの過程を説明した。同日ポーは、自身の本当のブログに正直な告白記事を投稿した。

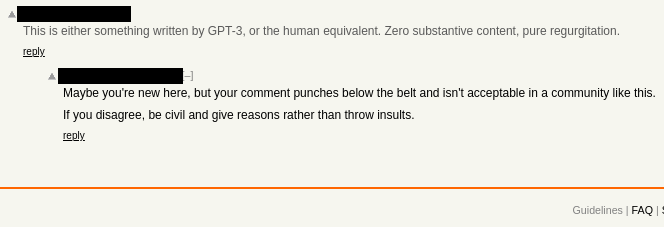

ポーは、GPT-3が人間の書き手として通用することを証明したかったのだという。確かに、GPT-3のアルゴリズムの文章パターンは、どことなく奇妙で間違いも時折見受けられたが、ハッカー・ニュースのランキングで1位になった記事に対して、この記事はアルゴリズムが生成したのではないかという疑いのコメントを書き込んだのはわずか数人だった。さらに、そうした疑問を呈したすべてのコメントは、他のコミュニティ・メンバーから即座に低評価がつけられた。

専門家にとって、このような言語生成アルゴリズムは長年の懸念事項だ。オープンAIが最初にGPT-2を発表して以来、こうしたアルゴリズムは悪用に対して脆弱なのではないかという推測が飛び交ってきた。オープンAIはブログ記事で、このAIツールがデマの大量生産機として兵器化される可能性について詳細に言及している。ほかにも、関連キーワードを詰め込んだ、グーグルの検索結果を操作する目的のスパム記事を大量生産するために利用される可能性を懸念する声も上がっている。

ポーは、実験はごくありふれたものとしながら、やはり厄介な代替手段も示してもいると話す。それは、人々がこのツールを使ってクリック数を稼ぐためのコンテンツを大量に作り出すかもしれないということだ。「(AIを使った記事生成の)参入障壁がとても低くなり、(クリック数は稼ぐが)凡庸なブログ記事が大量に作られる可能性があります。オンライン・コンテンツの価値は大きく下がってしまうと思います」。

ポーは今後も、GPT-3で実験をする計画だ。だが、ポーはまだオープンAIからGPT-3のアクセス権をもらっていない。「私がやったことにオープンAIが動揺して、怒っている可能性はありますね。ちょっと馬鹿げていると思いますけどね」

- 人気の記事ランキング

-

- Anthropic can now track the bizarre inner workings of a large language model 大規模言語モデルは内部で 何をやっているのか? 覗いて分かった奇妙な回路

- Promotion MITTR Emerging Technology Nite #32 Plus 中国AIをテーマに、MITTR「生成AI革命4」開催のご案内

- AI companions are the final stage of digital addiction, and lawmakers are taking aim SNS超える中毒性、「AIコンパニオン」に安全対策求める声

- What is vibe coding, exactly? バイブコーディングとは何か? AIに「委ねる」プログラミング新手法

- Tariffs are bad news for batteries トランプ関税で米電池産業に大打撃、主要部品の大半は中国製

- カーレン・ハオ [Karen Hao]米国版 寄稿者

- 受賞歴のあるフリー・ジャーナリスト。人工知能が社会に与える影響について取材している。ウォール・ストリート・ジャーナル紙の海外特派員として中国のテクノロジー業界を担当。2022年4月まではMITテクノロジーレビューのAI担当上級編集者を務めた。