アポロ着陸から50年、

なぜ再び「月」を目指すのか

1969年7月20日。アポロ11号が月面着陸を成功させてから50年が経った。この間、テクノロジーは大きく進化したにも関わらず、人類は月へ行っていない。いま再び動き出した計画は何を意味するのか。人類はなぜ月を目指すのか。 by Oliver Morton2019.09.06

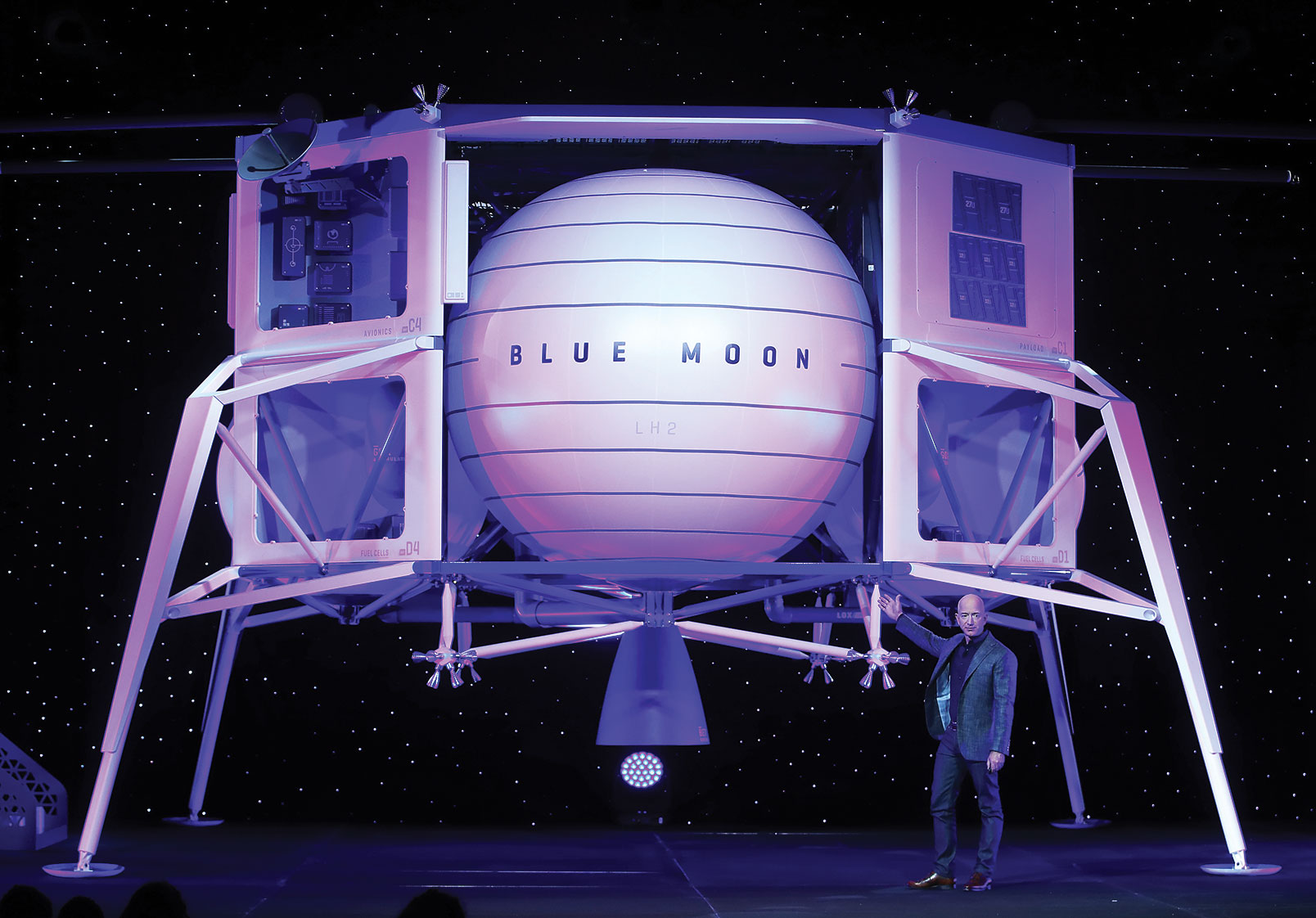

人類史上、もっとも多くの商品を顧客へ配達する企業を築いたアマゾンのジェフ・ベゾスCEO(最高経営責任者)が、地球外への配達を目指して設計した宇宙船「ブルー・ムーン(Blue Moon)」の前に立っている。中央に球形の水素タンクを備えたがっしりとした形状のこの月着陸機は、極めて優美な色合いのほのかな照明の下で輝いている。

最大積載量4500キログラムのブルー・ムーンは、1960年代にグラマン(Grumman)が製造したアポロ月着陸船以来初めて設計された、最大の月着陸船だ。「今後数年のうちに飛ぶことができるでしょう。『飛ぶ』という言葉が、翼のない月着陸船に対して適切だったらですが」。ベゾスCEOはワシントンDCの聴衆にこう語った。おそらく、「飛ぶ」にはもう少し時間がかかる可能性が高い。だが、将来的にブルー・ムーンが何らかの形で月に到達し、機能拡張されたブルー・ムーンが有人飛行する可能性は十分にある。

5月9日のブルー・ムーンの発表に先立つこと数週間前。米国のマイク・ペンス副大統領は、2024年までに再び月に人を送り込むとの目標を発表した。この目標を達成するために米国航空宇宙局(NASA)は、ベゾスCEOが創業したブルー・オリジン(Blue Origin)などの民間航空宇宙企業からの相当な支援が必要になる。5月16日、NASAは月着陸船やその他の宇宙船の提供に関心を示す11社との研究・プロトタイプ開発契約を発表した。この契約でブルー・ムーンは、イーロン・マスク(テスラCEO)が創業したスペースX(SpaceX)と並んで資金を得た(11社の中には、はるかに小規模で手作り感満載のマステン・スペース・システムズ(Masten Space Systems)も含まれる)。

ペンス副大統領による計画前倒しは、中国に「月における戦略的に優位な立場」を奪われたくないとの気持ち以上の説得力のある根拠はなかった。中国が現在開発中の新しい超大型ロケット「長征9号」を完成させ、計画中の宇宙ステーションを利用して宇宙での運用経験を積めば、月探査ミッションは確かに理屈の上では次のステップのように思える。だが、中国の宇宙計画がゆっくりと慎重に段階を追って進められていることを考えると、中国の月探査ミッションは2020年代ではなく2030年代になる可能性がはるかに高いだろう。ペンス副大統領が急ぐ理由は、ドナルド・トランプ現大統領が2020年の大統領選で再選を決めた場合に、2024年の月面着陸がペンス副大統領自身の大統領選の選挙期間に当たるとの事実と関係しているのかもしれない。

月旅行に関する受け入れがたい真実は、その目的が本当に月だったことはこれまで一度もないという点だ。ペンス副大統領にとっては、政治と中国が入り混じったところに目的がある。中国にとっても、目的は月ではなく中国自身だ。スペースXのマスクCEOにとって月旅行は火星へ向かう妨げとなるが、資金が調達できて良い宣伝になるなら受け入れる。ブルー・オリジのベゾス創業者にとって月を目指すことは、宇宙と人類の運命に対する大きなビジョンへの足がかりだ。ベゾス創業者は、プリンストン大学のジェラード・K・オニール教授(当時)の夢に賛同している。オニール教授は、1970年代に軌道上に巨大な工業施設を建設することを提案した。工業施設の作業員と管理者は回転する都市規模の居住区域で暮らす。オニール教授のビジョンでは、せいぜい月は小惑星採掘ブームが始まるまでの、便利な資源の供給源に過ぎない(小惑星採掘ブームが起こるまではしばらく時間がかかる)。

アポロ計画もまた、一番の目的は月ではなかった。米国の資本主義システムがソビエト連邦(ソ連)の社会主義システムよりも大きなことを達成できると、世界および米国民に誇示したいとの願望によって推進された計画だった。実際、月へ向かうことはとても困難で莫大な費用がかかることだった。1961年にケネディ大統領は、「私たちは60年代が終わる前に月へ行くことを望んで選びます。この選択は、容易だからではなく、むしろ困難だからです」と演説した。そこに真の目的がある。偉大なプロジェクトに積極的に取り組む米国の力を示すためには、当然のことながら、安上がりで簡単なことでは意味がない。つまり、月へ行くこと自体が真の目的ではなかった。ケネディ大統領は当初、月へ行くアイデアに難色を示し、米国の技術的優位性を示すには、すべての人に無限の淡水を提供する海水淡水化プラントの方が適切ではないかと提案した。

だが、1961年4月、ソ連のユーリイ・ガガーリン宇宙飛行士を乗せた有人宇宙飛行が成功すると、世界は宇宙に夢中になった。米国は明らかにソ連に後れを取っていた。1957年の世界初のソ連の人工衛星「スプートニク1号」の打ち上げ成功の衝撃を米国は引きずっており、ケネディ大統領の有名な演説の時点では、まだどの国も有人宇宙船の軌道投入は成功していなかった。米国のアポロ計画の魅力の1つは、その前人未到の分野で一気に優位に立つことだった。ソ連は人間を軌道に乗せるためのより性能の高いロケット、要するに大型の大陸間弾道ミサイル(ICBM)を所有していたが、米国と比較して有人月面着陸計画に必要なさらなる大型ロケットにはほど遠かった。米国は1200億ドル(現在の価値に換算)を投入し、月面着陸の競争でソ連に先んじた。月面着陸は国家の偉業を象徴するものとなり、それで十分だった。月は隣人からそれ以上の干渉を受けずに済むようになった。

ペンス副大統領が指摘した現在の中国との地政学的な対立は、冷戦時の米ソ対立とは異なる。中国は、有人月面着陸はすばらしい象徴となり、国民を喜ばせ、外国に良い印象を与えられると考えているのかもしれない。だが、アポロ計画のように世界から驚嘆の目が向けられ、その業績によって中国の技術的優位性に対する評判を確立することにはならないだろう。中国の技術的優位性は、「中国製造2025」と呼ばれる産業政策が担う。中国企業が10分野で世界をリードすることを目指した「中国製造2025」は、すべて地球上での活動を対象とした利益重視の政策だ。対象10分野に「航空宇宙機器」が含まれるが、その1分野だけであり、「中国製造」の対象は中国の数百万人の消費者が購入でき、中国企業が輸出できるものに限られる。月ロケットはそのどちらにも当てはまらない。

それでも、象徴は重要だ。中国が月へ行くことに本気で取り組むなら、月へ行く計画のない米国には2つの選択肢しかない。中国の思い切った取り組みを「中国さん、月はあまりに時代遅れですよ」とあざ笑うか、独自の計画を立てるかだ。前者の選択肢はあまりにも説得力がないと聞こえるかもしれず、後者は後れを取り戻すために躍起になっているように見えるかもしれない。したがって、ペンス副大統領のように、すでにある計画を前倒しするのはそれなりに妥当な戦略だ。アポロが達成した偉大な象徴の維持費と考えればいい。中国が月に到達し、米国がそこにいない場合、1969年に米国の偉大さを示したアポロが、今度は偉大さの喪失を意味するようになる。

月へ向かう理由はほかにもある。米国には有人宇宙飛行プログラムがあり、それを廃止するつもりはない。国際宇宙ステーション(ISS)は完了したプロジェクトだし、火星到達はかなり困難な事業だ。何らかの有人宇宙プログラムを本当に実施したいなら(すべての米政権で実現するわけではない)、次に目指すべきは明らかに月だ。そして、現在のテクノロジーをもってすれば、1960年代よりもはるかに少ない労力で実現できるはずだ。だったらなぜ、ぐずぐずして後の政権に功績を譲る必要があるのか? 正直な現代版のケネディ大統領だったら、「私たちは月へ行くことを望んで選択したわけではありませんが、行く必要があるような気がします。それほど容易ではないかもしれませんが、それほど難しそうでもありません。ある意味、ちょっと格好良いかもしれません」と説明するかもしれない。

だが、卓越した技術力の誇示、地政学的な示威、洗練された科学以外にも、急いで月へ戻る計画に興味を覚える点が2つある。1つは、実際にそれほど困難に思えないという事実。もう1つは、誰も訪れていなかった数十年の間に月が有するようになった、実利的なより新しい魅力だ。

正直な現代版ケネディ大統領だったら、「私たちは月へ行くことを望んで選択したわけではありませんが、行く必要があるような気がします。それほど容易ではないかもしれませんが、それほど難しそうでもありません。ある意味、ちょっと格好良いかもしれません」と説明するかもしれない。

アポロ計画が中止されて以来、月へ戻ることを切望している人々は、月で入手可能な資源について論じ、すばらしい資源があると語ることが多かった。この憶測によって、これまでの数十年間、月の極域が注目されてきた。月の自転軸は軌道に対してほとんど傾いていないめ、その極域には太陽の光がまったく届かないクレーターが存在する。長年にわたり一部の天文学者は、数十億年の間に彗星の衝突でもたらされた一過性の希薄な大気が、低温状態に保たれたクレーターの底などに凍結して残っているのではないかと推測してきた。その可能性を強く示唆する証拠が次々と出ている。

衝突した彗星の残留物は、おそらく水、アンモニア、一酸化炭素、その他の混合物で構成されている。もしそうなら、彗星の残留物は月に著しく不足している軽元素(水素、炭素、窒素)の供給源になる可能性がある。もし、これらの軽元素から食料を製造できるなら、地球から食料を輸送する必要はなく、月面基地実現の可能性が高まる。さらに、水素やメタンなどの軽分子は、優れたロケット燃料源となる。月の氷から燃料を精製できるなら、月面での移動と地球への帰還がより容易で安価になる。

さらに、月の重力の方が地球より小さいので、地球からよりも月から地球周回軌道の宇宙船にロケット燃料を輸送する方が安くなるだろうと考える起業家もいる。したがって、彼らは月が富の源泉になり、ベゾス創業者のような考えを持つ人々が賛同する宇宙を基盤とする工業化に欠かせない要素になると考えている。

だが、このアイデアは月資源のパラドックスを導く。地球周回軌道の宇宙船への燃料供給市場が、月面基地の維持費を稼げるほど大きいということは、大規模な軌道経済が存在することを意味する。大規模な軌道経済があるということは、地球から宇宙へ物資を打ち上げるコストが格段に小さくなったことを意味する。だが、地球からの打ち上げコストが格段に小さくなったのであれば、月面基地を設置するために巨額の資本コストを投じる必要がどこにあるのか? 地球から軌道への打ち上げコストが、月からの供給物の市場を損なうほど小さいのであれば、月面基地にかかる費用を正当化している軽元素は軌道需要にとって十分過ぎることになってしまう。

しかし、こうした特定の計画に対する懐疑論は間違っていると証明されるかもしれない。経済史では奇妙な結果が導き出されることがよくあり、ほぼ誰も予測しなかったニッチが生み出される。さらに広い視点で考えれば、人々がはっきりした理由もなく月へ行きたがるという事実は、月へ行くのがそれほど困難ではなくなることによって、近い将来、さまざまな理由で月へ行けるようになるという明るい見通しの副産物だ。日本のファッション起業家の前澤友作(ZOZO社長)は、彼が月へ行きたいという理由だけでスペースXと月周回旅行(月面着陸ではなく)の契約を結んだ。彼は数人のアーティストを同行し、月周回旅行の経験から何が生み出されるのかを見たいと考えている。

名声と科学以外にも、月がもたらすことが実証されているものに、新たな視点がある。より多くの人々が、自分の足で荒涼とした壮大な月に立ち、そこから空に輝く美しい青い地球を見上げることができるのなら、そして、アポロ計画の屈強な白人米国人男性宇宙飛行士とは異なる多様な人々が月に立てるのなら、それだけで月へ戻る十分な理由になるかもしれない。何かをする必要があるという宇宙プログラムの論理によって、月へ戻る可能性は大きく高まる。新たな視点を得ることは目的の一部として歓迎されるだろう。将来的には、それが主要な目的とみなされるようになるのかもしれない。

- 人気の記事ランキング

-

- What is vibe coding, exactly? バイブコーディングとは何か? AIに「委ねる」プログラミング新手法

- Anthropic can now track the bizarre inner workings of a large language model 大規模言語モデルは内部で 何をやっているのか? 覗いて分かった奇妙な回路

- Tariffs are bad news for batteries トランプ関税で米電池産業に大打撃、主要部品の大半は中国製

- Meet the researchers testing the “Armageddon” approach to asteroid defense 惑星防衛の最終戦略 科学者たちが探る 「核爆発」研究の舞台裏

- oliver.morton [Oliver Morton]米国版

- 現在編集中です。