ボーイング対スペースX

21世紀の火星開発競争

航空宇宙業界の巨大企業が、火星への最初の有人ミッションでイーロン・マスクを打ち負かそうとしている。 by Jamie Condliffe2016.10.06

宇宙を巡る競争が始まった。火星に人類を送り込もうとしているのは、イーロン・マスクだけではない。ボーイングも同様に人類を火星に送り込む野望があると宣言している。火星を巡る競争が始まったのだ。

シカゴで開催されたテクノロジー会議「ワッツ・ネクスト」でボーイングのデニス・マレンバーグCEOは、今世紀の宇宙競争に参加する計画を立てているとも取れる発言をした。

「人類で始めて火星に着陸する人は、ボーイングのロケットに乗っている確信があります」

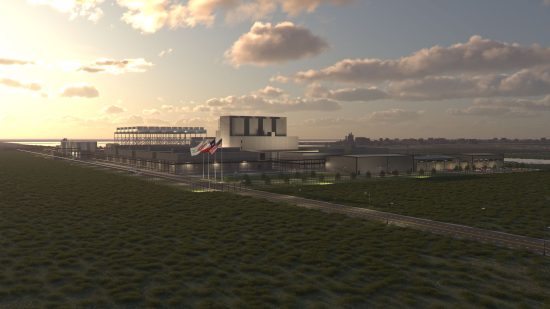

ボーイングが計画する火星への有人飛行は、ここ最近の話ではない。アース・テクニカが指摘するように、ボーイングはすでに火星への有人飛行船の開発に取り組んでいる。というのも、ボーイングは米国航空宇宙局(NASA)の元請事業者として、最新の「スペース・ローンチ・システム」のロケットに関わっているからだ。ロケットは最終的に、最大6人の乗組員を火星へ輸送できるほど頑丈な設計になるとされているが、火星への有人飛行が実施されるのは、2030年代後半になるだろう。

しかしマーレンバーグCEOは、ボーイングが宇宙旅行にも興味があるように発言し、地球に近い宇宙空間での観光旅行が軌道に乗れば、「数十年後には持続可能な商業市場に発展」するだろうと述べた。その場合、一般人でも火星飛行ができるような大胆な計画が実施されるかもしれない。

スペースXの火星有人飛行ビジネスは、野心的なイーロン・マスクCEOが経営するだけあって壮大な計画だ。先週、メキシコのグアダラハラで開催された国際宇宙会議(IAC)でマスクCEOは、スペースXが惑星間輸送システムを1000機構築する計画をぶち上げた。NASAが過去に開発した巨大ロケット「サターンV」よりも大きい宇宙船で火星に人を送り込むという。ただし予算計画は、現段階で未定だ。

これまでにも火星への有人飛行は注目されてきたが、火星着陸の野望は実現する可能性が低そうだ。たとえば、非営利団体マーズワン(本文オランダ)は、2026年までに火星への片道飛行で人を送り込もうと目指しているが、その計画やスケジュールは工学的に厳しい批判を受けている。一方でインスピレーション・マーズ・ファンデーション(IMF)は、火星への有人飛行を2018年か、遅くとも2021年までには実行するという。しかしIMFのホームページはすでに運用を休止しており、計画は保留状態だ。

少なくとも今のところは、スペースXとボーイングが火星への有人飛行を競うことになりそうだ。

しかし火星へ人類を送り込む計画には、未解決の問題がいくつか存在する。人類を送り込むのと同じくらい、火星で人が生存し続けるのは難しいだろう。イーロン・マスクCEOは人類が火星で生存できるかは当人の問題だと明言している。マスクは、この冒険的なビジネスをユニオン・パシフィック鉄道と比較している。スペースXは輸送ネットワークを構築するだけで、実際に植民地を建設している訳ではない。火星に行きたい人は、自給自足の生活をしなければならないのだ。

火星での自給自足を考えると、もうひとつの大きな問題がますます重要に思える。本当に火星に行きたい人は多いだろうか?

(関連記事:Ars Technica, Bloomberg, “Mr. Musk Goes to Mars,” “The Deferred Dreams of Mars,” “Elon Musk May Go to Mars, but Would You?”)

- 人気の記事ランキング

-

- China built hundreds of AI data centers to catch the AI boom. Now many stand unused. AIデータセンター 中国でバブル崩壊か? 需要低迷で大量放置の実態

- Promotion MITTR Emerging Technology Nite #32 Plus 中国AIをテーマに、MITTR「生成AI革命4」開催のご案内

- How 3D printing could make better cooling systems 3Dプリントで製造の制約を解放、高効率な熱交換器が設計可能に

- Brain-computer interfaces face a critical test 使用者は世界100人未満、 脳インターフェイスは 本当に実用化できるか?

- The foundations of America’s prosperity are being dismantled 崩壊する科学エコシステム、 トランプ政権がもたらす 「取り返しのつかない損害」

- ジェイミー コンドリフ [Jamie Condliffe]米国版 ニュース・解説担当副編集長

- MIT Technology Reviewのニュース・解説担当副編集長。ロンドンを拠点に、日刊ニュースレター「ザ・ダウンロード」を米国版編集部がある米国ボストンが朝を迎える前に用意するのが仕事です。前職はニューサイエンティスト誌とGizmodoでした。オックスフォード大学で学んだ工学博士です。