次世代の選挙運動は

有権者の「脳」をハックする

今春発覚したフェイスブックのデータ漏洩事件では、選挙戦にフェイスブックの大量のユーザー行動データが使われていることが明るみになり、多くの有権者に衝撃を与えた。だが、こうした手法はすでに古いという。脳科学を熟知したマーケティング専門家による選挙運動が世界中に広がりつつあるのだ。 by Elizabeth Svoboda2018.10.02

マリア・ポコヴィは、Webカメラをオンにしたままノートパソコンを私の方にずらした。表情の輪郭を描く白い格子状の線で覆われた私の顔が、にらみつけている。その隣には、6つの「中核的感情」(幸福、驚き、嫌悪、恐怖、怒り、悲しみ)を追跡する、暗い背景のウィンドウがある。私の表情が変わるたびに、まるで音声信号のようにそれぞれの感情の計測バーが動く。数秒経つと、ウィンドウに1つの単語が太い緑の字で表示された。「不安」。振り返ってポコヴィを見ると、一目で私が何を考えているか分かったようだった。

暖かい笑みを浮かべた小柄の女性、ポコヴィはスペインのバレンシアに本拠を置くエモーション・リサーチ・ラボ(ERL、Emotion Research Lab)の創業者兼最高経営責任者(CEO)であり、卓越した起業家である。シリコンバレーにはオフィスはなく、カリフォルニア州サニーベールの共同オフィスの机を1つ使うだけ。だがポコヴィCEOが見せてくれるテクノロジーは、最先端の静かな政治革命だ。有権者が口にしない感情を理解するため、脳科学を熟知したERLやマーケティングの専門家が、世界中の選挙運動に従事している。

今春、米国のフェイスブックのユーザーの間に、強い抗議活動が広がった。自分たちが投稿した情報(いいね!、すごいね!や政治的指向など)が有権者をターゲットにした企業、ケンブリッジ・アナリティカ(Cambridge Analytica=2018年5月に廃業)に使われていたことが発覚したからだ。ケンブリッジ・アナリティカのアルゴリズムがどの程度効果的なものか明らかではないが、2016年の大統領選挙におけるドナルド・トランプの逆転勝利には貢献しているのかもしれない。

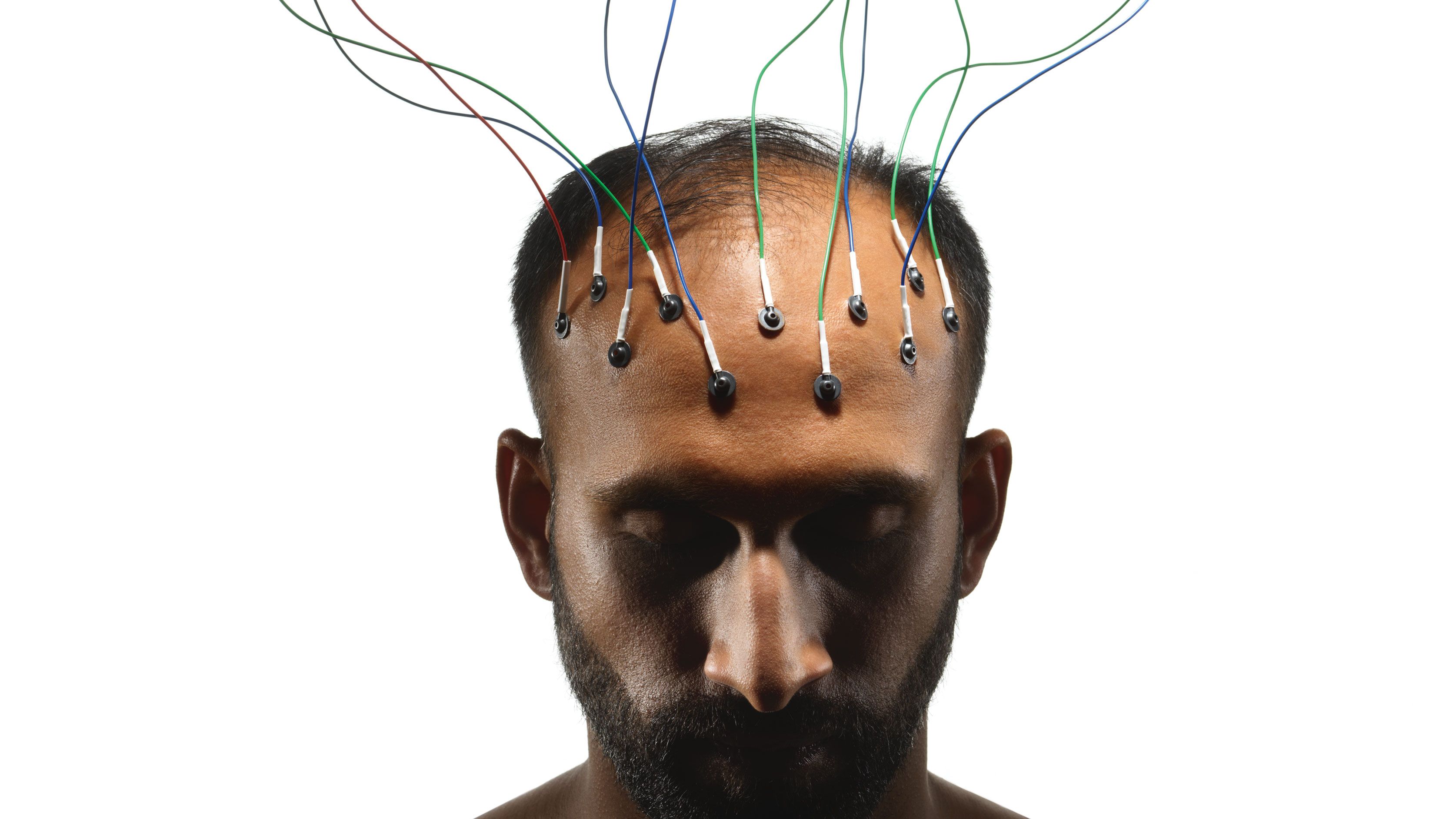

だが、ラテン・アメリカの最近の選挙で主要政党のために働いているポコヴィCEOのような野心的なデータ科学者たちにとっては、ケンブリッジ・アナリティカの手法は時代遅れだった。ケンブリッジ・アナリティカはフェイスブックに投稿されたデータを分析することで、選挙運動がどれぐらい受け入れられるかを測っていた。しかし、今日の「脳科学的政治学」コンサルタントなら、脳の主要部分から発せられる電気的衝撃や、一瞬のしかめ面、質問に答えるときのわずかな躊躇など、無意識な反応を観察することで有権者の感情を認識できる。脳科学的政治学の専門家は、自ら発していることを有権者自身が意識していない信号から意図を正しく予測することを目的としている。候補者の選挙対策顧問は、そうした有権者の生物学的データを使って、投票の意思決定に影響を与えようとしているのだ。

政治関係者によると、選挙運動では有権者の生物学的データの可能性を渋々受け入れる場合が増えているという(たとえ認めたがらないにしても、だ)。「選挙運動で脳科学マーケティングの手法を利用していると認めることは稀でしょう。とはいえ、資金が豊富な運動では使われている可能性が高い」とロジャー・ドゥーリーは話す。ドゥーリーは『Brainfluence: 100 Ways to Persuade and Convince Consumers with Neuromarketing』(2011年刊、未邦訳)の著書を持つコンサルタントである。2016年の大統領選挙戦でトランプ陣営、またはクリントン陣営が脳科学マーケティングを使ったかどうかは確かではない。だが、トランプ陣営に協力したケンブリッジ・アナリティカの親会社SCL(Strategic Communication Laboratories)は、有権者が候補者についての意見を正直に述べているかどうか、顔分析を使って調べていたと伝えられている。

たとえ脳科学マーケティングの使用を認めないにしろ、「選挙は血を流すスポーツなのですから、関心を持っていて当然です」とダン・ヒルはいう。ヒルは、顔表情プログラムの米国人専門家であり、2012年のメキシコ大統領選でエンリケ・ペニャ・ニエト大統領に助言した人物である。ジョージ・W・ブッシュやジョン・マケイン、エリザベス・ドールなどが依頼する共和党の戦略家フレッド・デイビスは、脳科学テクノロジーの採用は米国ではいくぶん限られているが、優位性があると判断されれば選挙運動に使われるだろうと話す。「政治家にとって、選挙に勝つこと以上に重要なことは何もありません」。

2018年の中間選挙に向かって走り出した現在、脳科学を使った選挙運動に対して山のような質問が芽生える。脳科学を使う政治コンサルタントは、有権者を対象にした運動や有権者の考えを動かすために神経学データをどれだけうまく使えるのか。もしコンサルタントが主張しているほど有権者に影響を与えられるのなら、自分の政治的判断が本当に自分自身が下したものだと信じられるのか。民主主義自体が、のっぴきならぬ方向へ進み始めるのではないか。

暗黙のうちに理解されている真実

脳や目、顔をスキャンすると人々の本当の欲望が分かるなどというと、ディストピアの話のように聞こえるかもしれない。しかしこれは、有権者の感情に強く訴えるという、長年の政治的伝統の副産物である。選挙運動ではすでに10年以上も前から、消費者の嗜好を示すデータベース(人々がどんな音楽を聞くか、どんな雑誌を読むかなど)を読み込み、コンピューター・アルゴリズムを使って有権者にアピールするメッセージを作成している。もしSUV(スポーツ用多目的車)に乗っている中年女性は共和党に投票する可能性が高く、教育への関心が高いとアルゴリズムが示せば、運動ではまさにそれを突いたメッセージを作成して届けるだろう。

生物測定テクノロジーは、この仕組みをさらに進める。専門家は、有権者たちがなかなか言いたがらない真実、または自分でも表現できない真実を見つけられるという。脳科学を知るコンサルタントは、「システム1(System 1)」と「システム2(System 2)」の考え方の違いを述べるノーベル経済学賞受賞者で心理学者のダニエル・カーネマン博士をよく引用する。システム1は「考えたり、自主的に管理したりする努力はほとんど要らず、自動的に素早く判断する」、システム2は「意識的な熟考が必要で、時間も長くかかる」とカーネマン博士は書いている。

「これまでは、誰もがシステム2に集中してきました」と説明するのはポーランドの心理学者ラファウ・オーミー博士だ。オーミー博士が創業した企業、ニューローム(Neurohm)は、ヨーロッパや米国での政治運動に助言をしてきたという。この10年間、オーミー博士は研究のほとんどを消費者や有権者のシステム1の傾向を調査することに費やしている。オーミー博士は、消費者や有権者が話す内容を調べるのと同等の重要性がこの研究にはあると考えている。ニューロームの顧客は研究結果に強い興味を持っており、繰り返し彼の元を訪れてくれるので、ビジネスとしては上々だという。

多くの脳科学コンサルティングの先駆者たちは、い …

- 人気の記事ランキング

-

- Anthropic can now track the bizarre inner workings of a large language model 大規模言語モデルは内部で 何をやっているのか? 覗いて分かった奇妙な回路

- Promotion MITTR Emerging Technology Nite #32 Plus 中国AIをテーマに、MITTR「生成AI革命4」開催のご案内

- AI companions are the final stage of digital addiction, and lawmakers are taking aim SNS超える中毒性、「AIコンパニオン」に安全対策求める声

- This Texas chemical plant could get its own nuclear reactors 化学工場に小型原子炉、ダウ・ケミカルらが初の敷地内設置を申請

- Tariffs are bad news for batteries トランプ関税で米電池産業に大打撃、主要部品の大半は中国製