フラッシュ2023年2月21日

-

南極の藻類が赤外線で光合成する仕組み、地球外生命の手がかりに?

by MITテクノロジーレビュー編集部 [MIT Technology Review Japan]自然科学研究機構アストロバイオロジーセンターや国立極地研究所などの共同研究チームは、南極に繁殖する藻類「緑藻ナンキョクカワノリ」が赤外線で光合成をするために使われるタンパク質の構造を明らかにした。植物や藻類は一般的に可視光しか光合成に利用できず、緑藻ナンキョクカワノリが赤外線を光合成に利用できる仕組みは分かっていなかった。

研究チームは、第49次および第54次南極地域観測隊が採集したナンキョクカワノリの細胞を破砕し、タンパク質のサイズや電荷の違いで分けることで、遠赤色光(700~800ナノメートル)に顕著な吸収帯を持つタンパク質を精製した。そのタンパク質のアミノ酸の並び方を解析した結果、遠赤色光を吸収するための光捕集アンテナタンパク質(Pc-frLHC)を同定。さらに、クライオ電子顕微鏡による単粒子解析で、その分子の立体構造を明らかにした。

同チームによると、Pc-frLHCは11個の同じタンパク質がリング状に結合した大きな複合体を作っており、1つのタンパク質にそれぞれ11個のクロロフィルが結合している。このうちの5つのクロロフィルが遠赤色光の吸収に関わる特別なクロロフィルであり、吸収した遠赤色光のエネルギーの一部を、可視光と同等のエネルギーに変換して光合成に利用しているという。

太陽系外で見つかっている惑星の多くは、太陽より温度が低く主に赤外線を出す恒星の周りにあり、赤外線を光合成に利用する生命の可能性が示唆されている。今回の成果は、そうした生命の可能性を探る手掛かりになり得る。研究論文は、英国の科学誌ネイチャー・コミュニケーションズ(Nature Communications)に2023年2月15日付けで掲載された。

(中條)

-

- 人気の記事ランキング

-

- From COBOL to chaos: Elon Musk, DOGE, and the Evil Housekeeper Problem 米「DOGE暴走」、政府システムの脆弱性浮き彫りに

- Promotion Innovators Under 35 Japan × CROSS U 好評につき第2弾!研究者のキャリアを考える無料イベント【3/14】

- AI crawler wars threaten to make the web more closed for everyone 失われるWebの多様性——AIクローラー戦争が始まった

- What a major battery fire means for the future of energy storage 米大規模バッテリー火災、高まる安全性への懸念

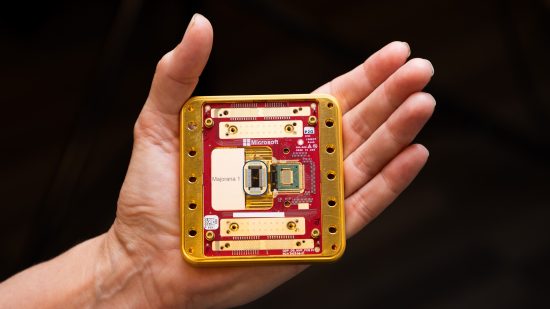

- A new Microsoft chip could lead to more stable quantum computers マイクロソフト、初の「トポロジカル量子チップ」 安定性に強み