MIT Technology Review編集部 391 Storiesプロフィールを見る

倫理/政策 23andMe破産、1500万人分の遺伝子データはどうなる?

消費者向け遺伝子検査サービスでかつて人気を博した23andMeが破産申請し、同社が保有するサービス利用者の遺伝子データが危機に晒されている。データの新たな所有者が誰であっても、そこから利益を得る方法を考え出すはずだ。

MIT Technology Review Editors 8日前

気候変動/エネルギー 高まる気候介入の現実味、

「究極の気候変動対策」とも言われる、成層圏エアロゾル注入は想像以上に早く実現可能だ。小規模展開なら5年以内に技術的に実施できる段階にあり、国際社会は気候を人為的に操作することの科学的・政治的影響について、今すぐ真剣な議論を始める必要がある。

MIT Technology Review Editors 8日前

倫理/政策 米政府高官も使う「シグナル」、 他の通信アプリとの違いは?

米国政府高官が軍事情報のやり取りに使っていたことが話題になった「シグナル(Signal)」。秘匿性の高いメッセージング・アプリとして知られるシグナルの特徴、他の一般的な通信アプリとの違いを解説する。

MIT Technology Review Editors 9日前

人工知能(AI) 「AIがやりました」 便利すぎるエージェント丸投げが危うい理由

コンピューターやWebの各種サービスを操作して、面倒な仕事を自動的に済ませてくれるAIエージェントが話題になっている。うまく使えば生活を便利で快適にする可能性がある一方、制御権の喪失は深刻な被害をもたらす危険があると専門家は指摘する。

MIT Technology Review Editors 15日前

倫理/政策 勝者なき米中AI軍拡競争、

米国と中国は現在、熾烈なAI開発競争に足を踏み入れている。だが、両国がやみくもに競争の道をひた走れば、世界平和が危険にさらされるだけでなく、AIが全人類にもたらしうる莫大な恩恵の展望も危うくなる。

MIT Technology Review Editors 66日前

ビジネス MITTRが選んだ

「ブレークスルー・テクノロジー10」は、人工知能、生物工学、気候変動などの分野における重要な技術的進歩を評価するMITテクノロジーレビューの年次企画だ。2025年に注目すべき10のテクノロジーを紹介しよう。

MIT Technology Review Editors 85日前

気候変動/エネルギー 主張:AIとクリーン・エネルギーが互いを必要とする理由

人工知能(AI)の未来を巡る地政学的な闘いが激しさを増している。この闘いに勝つためには、AIを動かす膨大な電力の確保が必要だ。AIにおける勝利の鍵は、クリーン・エネルギー革命が握っている。

MIT Technology Review Editors 5カ月前

気候変動/エネルギー MITTRが選んだ

MITテクノロジーレビューは気候変動への取り組みで特に大きな影響を与えることが期待される企業15社を選出した。2024年版では、牛用サプリからレンガを使った熱電池まで、幅広いテクノロジー企業が選ばれている。

MIT Technology Review Editors 5カ月前

倫理/政策 主張:インターネットアーカイブ敗訴、図書館の未来を守れ

図書館はこれまで、知識にアクセスする機会をすべての人に平等に与えるという重要な使命を果たしてきた。だが、図書館によるデジタル化を認めない判決を米国の控訴裁判所が下したことで、危機的な状況にある。

MIT Technology Review Editors 7カ月前

倫理/政策 主張:AI研究における学術界の役割強化、計算資源の不均衡是正を

大規模基盤モデルをはじめとする最新のAI技術開発には莫大なコストがかかるため、現在は民間企業が主導している。だが、AIを長期にわたって発展させ、真のイノベーションを実現するには、大学に力を与えてAI研究の最前線に立たせ続けることが不可欠だ。

MIT Technology Review Editors 9カ月前

ビジネス MITTRが選んだ

「ブレークスルー・テクノロジー10」は、人工知能、生物工学、気候変動、コンピューティングなどの分野における重要な技術的進歩を評価するMITテクノロジーレビューの年次企画だ。2024年に注目すべき10のテクノロジーを紹介しよう。

MIT Technology Review Editors 15カ月前

人工知能(AI) 主張:未来の脅威よりも深刻な現実のAI被害を直視すべき理由

先駆的なAI倫理の研究で知られるジョイ・ブオラムウィニ博士は、将来の危機を恐れるあまり、AIシステムがすでに人々を傷つけている事実が見えなくなっていると主張する。

MIT Technology Review Editors 16カ月前

タイラー・アレン(デューク大学がん研究所)

腫瘍細胞が血液中を移動する様子をリアルタイムで捉えるライブ・イメージング・システムを開発。がんの転移を可視化し、治療に役立つ知見を提供する。

MIT Technology Review Editors 16カ月前

ダニエル・マイ(スタンフォード大学)

百日咳菌のタンパク質から、本物に近い人工軟組織を作成。ヒトの皮膚や筋肉のように機能する新しい素材の開発に取り組む。

MIT Technology Review Editors 16カ月前

コートニー・ヤング(マイアジェネ・バイオ)

クリスパー(CRISPR)を使った筋ジストロフィー治療法を開発。従来よりも広範囲な遺伝子変異に対応し、根本的な治療を可能にする。

MIT Technology Review Editors 16カ月前

動脈硬化、動脈破裂を予見する画像を得られるカメラの開発。

3Dプリンター製の超薄型内視鏡を開発。動脈硬化、動脈破裂を予見する高画質画像を生成する。

MIT Technology Review Editors 16カ月前

アワイス・アーメド(ピクセル・スペース・テクノロジーズ)

従来の観測衛星の最大10倍の情報量を提供するハイパースペクトル衛星を打ち上げ。「地球の健康監視システム」を構築している。

MIT Technology Review Editors 16カ月前

モニーク・マクレーン(パデュー大学)

ロケットの打ち上げなどに使われる推進剤を3Dプリントで製造。特性を細かくコントロールした高エネルギー材料の製造を可能にする。

MIT Technology Review Editors 16カ月前

シヴァランジャニ・シータラマン(パデュー大学)

再エネやEVの普及、マイクログリッドの導入などで複雑化する電力送電網を管理するソフトウェアを開発。送電網のパフォーマンスを向上させる。

MIT Technology Review Editors 16カ月前

ニコール・ブラック(デスクトップ・メタル)

破れた鼓膜を修復する、まったく新しい素材を3Dプリンターで作製。医療デバイスにおける3Dプリントの活用を広げる。

MIT Technology Review Editors 16カ月前

レニー・チャオ(スタンフォード大学)

折り紙技術にヒントを得たミリメートル級の医療用ロボットを開発。柔軟かつ器用な動きで医師を支援する。

MIT Technology Review Editors 18カ月前

クリスティーナ・キム(カリフォルニア大学デービス校)

特定の刺激に対し、脳内のどの神経細胞が反応するのかを特定する手法を開発。精神神経疾患に対する効果的な治療法の開発を促進する。

MIT Technology Review Editors 18カ月前

ジュリア・ジョン(ホワイトヘッド研究所)

幹細胞が特定の細胞へ分化するにあたって、それぞれの転写因子がどのような影響を及ぼすのかをまとめた「アトラス」を作成。

MIT Technology Review Editors 18カ月前

張本哲弘(ハーバード大学ワイス・インスティチュート)

がんを自動的に検知して攻撃するようにバクテリアを改変することで、「知的な生きた薬」を開発する研究を進めている。

MIT Technology Review Editors 18カ月前

ピーター・ゴダート(ファウンド・エナジー)

廃棄されたアルミニウムをエネルギー源として利用する化学プロセスを発明。リサイクルの方法を確立し、あらゆる産業で使用される持続可能な燃料への転用目指す。

MIT Technology Review Editors 18カ月前

ヨン・ソクジョ(アモジー)

トラックや船舶の動力源として、アンモニアを燃料として使用できるシステムを開発。運輸業における温暖化ガス排出量の削減に貢献する。

MIT Technology Review Editors 18カ月前

デイビッド・マッカニック(アンソロ・エナジー)

自身が開発した不燃性のポリマー電解質を利用して、折り曲げ可能な柔らかいバッテリーを開発。バッテリー組み込みの家電製品などをより自由に設計できるようにする。

MIT Technology Review Editors 18カ月前

ヤユアン・リウ(ジョンズ・ホプキンス大学)

電気化学的反応で稼働する二酸化炭素回収装置をを開発。将来は各家庭への設置を目指す。

MIT Technology Review Editors 18カ月前

スタッフォード・シーハン(エア・カンパニー)

大気中から回収した二酸化炭素を、アルコールに変換するプロセスを開発。ジェット燃料に利用することで、航空産業の脱炭素化を促進する。

MIT Technology Review Editors 18カ月前

ヤティシュ・トゥラキア(カリフォルニア大学サンディエゴ校)

新型コロナ変異株の世界的な拡散の全体像を、遺伝子的に詳細に示すソフトウェアツールの開発に貢献。リアルタイムでの高精度監視を可能にした。

MIT Technology Review Editors 18カ月前

サーシャ・ルッチオーニ(ハギング・フェイス)

大規模AI言語モデルが、ライフサイクル全体を通じて排出する二酸化炭素量を推定し、測定する優れた方法を開発した。彼女が作成を支援したツールはすでに30万回以上、ダウンロードされている。

MIT Technology Review Editors 18カ月前

シャロン・リー(ウィスコンシン大学マディソン校)

訓練に用いられていない状況にAIが遭遇したことを検出する「安全機能」研究のパイオニア。現実世界でのAIのトラブルを防ぐ。

MIT Technology Review Editors 18カ月前

シバニ・トーレス(ペトラ)

ジェットエンジンの熱を利用してどんな岩石でも貫通できる切断トーチを開発。送電網を地下に埋設する際に不可欠な技術として普及を目指す。

MIT Technology Review Editors 18カ月前

アンナ・ブラクニー(ブリティッシュコロンビア大学)

現在のmRNAワクチンを改良して、副反応を抑えて安全性を高めると同時に、ワクチン接種の効果を長続きさせるべく研究を進めている。

MIT Technology Review Editors 18カ月前

フォレスト・マイエン(ルナ・アウトポスト)

宇宙探査コストを削減し、将来の宇宙でのレアアース獲得を目指す。

MIT Technology Review Editors 2年前

バラス・カナン(アトランティック・クォンタム)

従来の量子ビットよりもエラー率の少ないフラクソニウム型量子ビットを構築し、制御するための新しい回路を開発。他のタイプの量子コンピューターよりもシンプルなハードウェアで制御できることも実証した。

MIT Technology Review Editors 2年前

トンチャオ・リウ(米アルゴンヌ国立研究所)

蓄電池が充放電できなくなる原因をつきとめ、寿命を3倍に延ばす正極を発明。同時に、製造コストを削減し、材料にコバルトを使わなくても済むようにした。

MIT Technology Review Editors 2年前

クアンサン・ヤン(MIT)

生分解性を備えた微小電気機械システム(MEMS)チップを発明すると同時に、低コストで廃棄物を最小限に抑えた新たな製造プロセスも開発。デバイスのライフサイクル全体で持続可能性を実現する。

MIT Technology Review Editors 2年前

ダニエル・オメイザ(オックスフォード大学)

自動運転車における「説明可能性」の問題に取り組み、車の動作に関する、視覚および言語ベースの説明を自動生成するモデルを開発している。

MIT Technology Review Editors 2年前

ビクトリア・ウェブスター・ウッド(カーネギーメロン大学)

ロボットをもっと動物に近づけて、環境により優しいものにするために、さまざまな生体素材を使ってロボットを構築している。

MIT Technology Review Editors 2年前

レレル・ピント(ニューヨーク大学)

ロボット自身が学習しながらデータを収集する「自己教師あり学習」の手法を開発。AIロボットの訓練には大量のデータが必要になるという問題点を解決して、多用途向けの家庭用ロボットの実現を目指す。

MIT Technology Review Editors 2年前

アイリーン・ソライマン(ハギング・フェイス)

生成AIが誰にとっても安全かつ適切に動作するように、AIモデルのリリース方法についての標準化された明確なプロセスを構築している。

MIT Technology Review Editors 2年前

コナー・コリー(MIT)

化学者が新分子を発見したり、合成したりするのを支援するオープンソースのAIソフトウェアを開発。生成AIの手法を用いることで、化学者が実際に試すべき候補の数を大幅に絞り込める。

MIT Technology Review Editors 2年前

キャサリン・デ・ウルフ(スイス連邦工科大学チューリッヒ校)

建設業における廃棄物を減らすために、取り壊しの際に出る古い資材の再利用を促す「マッチングアプリ」を開発。循環理念への移行を支援する。

MIT Technology Review Editors 2年前

プラナフ・ラージプルカール(ハーバード大学医学大学院)

人間があらかじめ大量の画像にラベルを付けなくても医療画像診断AIを訓練できる「自己教師あり学習」の技法を開発。医療用AIシステムの性能を専門家レベルにまで向上させた。

MIT Technology Review Editors 2年前

アルフセイン・ファウジ(グーグル・ディープマインド)

AIを利用することで、人間が考案した従来のアルゴリズムよりも高速に行列の乗算を実行する方法を発見。50年間破られなかった記録を更新した。

MIT Technology Review Editors 2年前

リチャード・チャン(アドビ)

異なる画像の視覚的類似性を評価する、かつてない優れた指標として「LPIPS」を開発。画像生成AIの理論的な基礎を築いた。

MIT Technology Review Editors 2年前

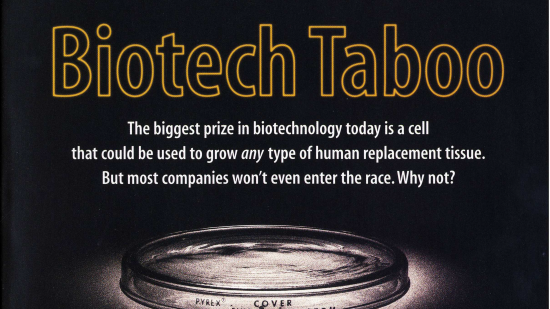

生物工学/医療 タブーだったES細胞研究、25年前に本誌が報じたこと

1990年代末から2000年代初頭にかけて、胚性幹細胞(ES細胞)の研究は大きな非難を浴び、米国政府からの資金援助を受けることもできなかった。25年が経った今、状況はどう変わったのか。

MIT Technology Review Editors 2年前

MITTRが選んだ

「ブレークスルー・テクノロジー10」は、人工知能、生物工学、気候変動、サイバーセキュリティ、宇宙科学などの分野における重要な技術的進歩を評価するMITテクノロジーレビューの年次企画だ。2023年の重大技術を紹介しよう。

MIT Technology Review Editors 2年前

松久直司(東京大学)

長時間着用しても不快にならない、伸縮性に優れたダイオードを開発。

MIT Technology Review Editors 2年前

フォローしてください 重要なテクノロジーとイノベーションのニュースをSNSやメールで受け取る

MIT Technology Reviewは、読者の皆さまに、テクノロジーが形作る

世界を理解するための知識を獲得していただくためにあります。

© 2016-2025 MIT TECHNOLOGY REVIEW Japan. All rights reserved.v.(V-E+F)

日本版運営: 株式会社角川アスキー総合研究所

No part of this issue may be produced by any mechanical, photographic or electronic process, or in the form of a phonographic recording, nor may it be stored in a retrieval system, transmitted or otherwise copied for public or private use without written permission of KADOKAWA ASCII Research Laboratories, Inc.