安田クリスチーナ:デジタルIDのインフラ化をリードする挑戦者

国際NGO、マイクロソフトを経て現在はドイツ政府下の「飛躍的イノベーション機構(SPRIND)」で分散型ID技術の開発に挑む安田クリスチーナは、誰もが使う身分証明の新たなインフラを創り出そうとしている。 by Yasuhiro Hatabe2025.04.17

すべての人々に身分証明手段を提供するために、分散型IDサービスの実現に取り組む安田クリスチーナは、2020年の「Innovators Under 35 Japan(35歳未満のイノベーター)」の1人に選ばれた。当時、「分散型ID(Decentralized Identity)サービスは20年から30年かけて実現するビジョンであり、ライフワーク」と語っていたとおり、あれから4年経った今も安田はトライ&エラーを続けている。

だが、活動の舞台は大きく変わった。2024年2月末に米マイクロソフトを退職し、ドイツ政府が設立した組織「飛躍的イノベーション機構(SPRIND)」へと籍を移した。現在はドイツ発の分散型IDウォレットのプロダクト・オーナーとして開発に携わりながら、欧州連合(EU)の新しいアイデンティティの枠組み作りにも参画している。

パリ政治学院の学生だった頃から参画していた国際NGO「InternetBar.org」で立ち上げた分散型ID事業は他団体へ譲渡し、安田は手を放した形だ。一方で現在は慶應義塾大学大学院政策・メディア研究科で特任助教も務めている。

「分散型IDを実現する上で、NGOという形態はあまり効果的ではないことに気づきました。マイクロソフトでできることはやり遂げたタイミングで、政府やアカデミアの立場に身を置いて、自身が魅せられた分散型IDをインターネットのインフラにしていくことに挑戦しています」と安田は話す。

分散型IDへの世界的な注目

ここ数年で、分散型IDへの注目は世界的に高まっている。米国では2025年5月にリアルID法が完全施行され、連邦統一基準の身分証の発行が各州に義務付けられる。一方、欧州では2016年に施行されたeIDAS(電子識別・認証・信頼サービス)規則を改正した通称「eIDAS 2.0」が、2024年5月に施行された。

「日本、アフリカ、東南アジアも盛り上がっていますが、欧州は格別。私が米国から欧州へ拠点を移した理由でもあります」と安田は言う。

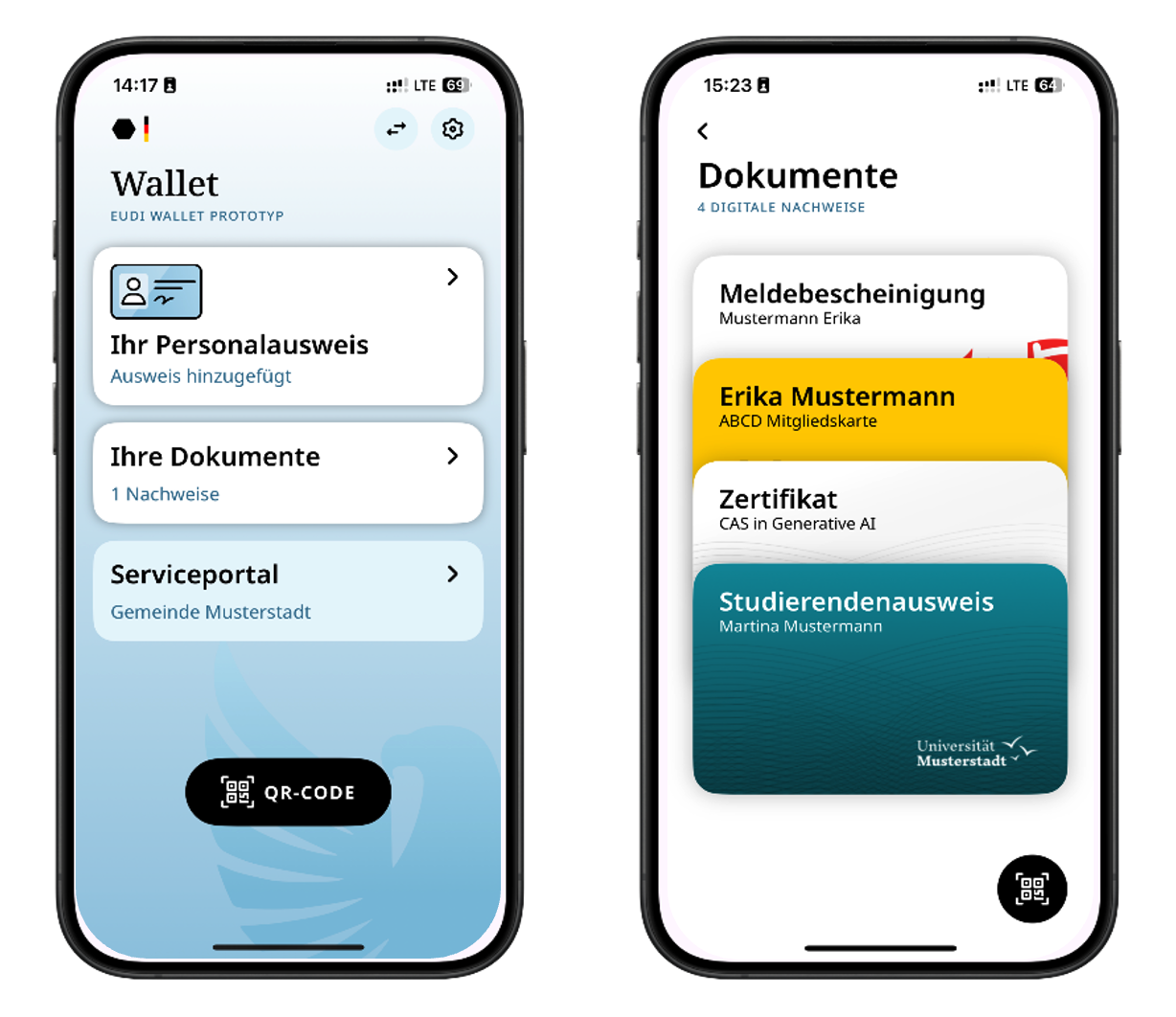

eIDAS 2.0は、すべてのEU加盟国に対して「欧州デジタルIDウォレット(EUDIW)」の発行を義務付けている。各国が発行するデジタルIDに加え、各種証明書や運転免許証などをウォレットへ電子的に保管し、使用できるようにする、分散型IDの技術を活かしたウォレットだ。

EU市民はスマートフォンのウォレット・アプリを通じてEU域内の公的・民間サービスにアクセスできるようになる。EU市民のデータをビッグテックから切り離し、データを自ら制御・管理する「データ主権」の確保に加え、EU域内でのデータ流通の円滑化によって経済を活性化させる意味でも大いに期待されている。

その一方でスマートフォンの2大プラットフォームを運営するグーグル、アップルといったビッグテック企業の動きも加速している。これまでウォレットに取り込んできた金融や健康に関するデータに加え、政府が発行するデジタルIDを組み込むことは、ウォレットをユーザーにとって必需品とする上で最重要、かつ最後のステップとなるからだ。

「eIDAS 2.0によって、EUの全加盟国は2026年11月までにEUDIWのエコシステムを構築する義務を負いました。詳細な設計は各国に任されており、その中で私が取り組んでいるのは、ドイツ政府公式ウォレットの開発。ずっと関わりたかった分散型IDを実装するプロダクトです。うまくいけばドイツの全国民が使うウォレットになるはず」と心を躍らせる。

分散型IDは技術規格の国際標準が鍵

ドイツ政府公式ウォレットのプロジェクトを日本人が率いることは異例ともいえるが、背景には、政府下の組織でありながらも独立性が担保されたSPRINDの特殊性がある。国籍にかかわらず、分散型IDに長く携わってきた安田が最も適任だと判断されたということなのだろう。

かつてNGO時代は、課題を把握し、理解することで、いかにして難民やシングルマザーといった人々を守れるかということにフォーカスしていた。分散型IDは技術的には未成熟であることがはっきり分かった安田は、「基盤となる技術的な国際標準のレールをきちんとつくろう」と考え、米マイクロソフトへ入社する。

そこで最初に書いた国際標準のドラフトは、「誰の相手にもされなかった」(安田)。ブロックチェーンという技術に重きを置くグループと、アイデンティティ側のグループとの間に対立構造があり、安田はそのどちらにも与しなかったからだ。しかし、どちらかだけでは実現不可能だとはっきりしたときに、安田の仕事は加速していった。

「私が作ってきた国際標準がEUの規則の一部に組み込まれ、業界の事実標準となるまで持っていくことができました」。現在、グーグルとアップルはこの国際標準に沿ってウォレットを作っている。

活動を始めた当初は、貧困や紛争、迫害などの理由で政府から忘れられた人々、公的な身分証明書を持たず、医療や教育、金融などの基礎的なサービスを利用できない人々のためのソリューションとして、ユーザー同士が相互確認するブロックチェーン技術が適していると考えていた。しかし今は、「誰が発行した証明書か」が重要だと考えるようになったという。

全世界への普及に向けたスタートラインに立つ

安田は、「本当に情熱を持てることに取り組むこと」を大事にしている。自分自身が心から信じ、価値を感じているテーマに取り組んでいるときこそ、自然と周囲に協力者が現れ、必要なサポートも引き寄せられると感じているからだ。

また、誰かに認められるためではなく、「ただやるべきことを、1つひとつ着実に進めていく」という視点も大事にしている。そうした積み重ねが、結果として周囲に前向きな影響を与えられたらうれしく思い、自分なりの形で周囲に、世界にインスピレーションを届けられたらと考えている。

安田の仕事は、SPRINDのメンバーはもとより欧州委員会やEU各国、ドイツ国内の企業、グーグル、アップルなどのプラットフォーム企業など、立場や考えの異なる人の間に立って交渉し、時に自身がシステムのアーキテクチャを描き、理想を現実に落とし込むことだ。

現在は、政府発行の個人識別情報をウォレットへ安全に保管し、高品質のUXを提供することにフォーカスしているが、その次の段階では、ウォレットに識別情報以外のさまざまなデータを統合し、国境を越えた連携を進めることでウォレットの価値を高めていきたいと考えている。

「その先は、電子署名をできるようにすることと、決済との連携が視野に入っています。電子取引のトランザクションとアイデンティティを1つのセッションで直接結びつけられるようになれば、詐欺を抑止でき、UXも向上する。そうした機能を付加していくことで、インフラとしての前提が整うはずです」。

「すべての人々に身分証明手段を提供する」ことを目指して活動してきた安田は今、数億人規模のマスアダプションに向けたスタートラインに立った。

◆

この連載ではInnovators Under 35 Japan選出者の「その後」の活動を紹介します。バックナンバーはこちら。

- 人気の記事ランキング

-

- What is vibe coding, exactly? バイブコーディングとは何か? AIに「委ねる」プログラミング新手法

- Promotion MITTR Emerging Technology Nite #32 Plus 中国AIをテーマに、MITTR「生成AI革命4」開催のご案内

- Anthropic can now track the bizarre inner workings of a large language model 大規模言語モデルは内部で 何をやっているのか? 覗いて分かった奇妙な回路

- Tariffs are bad news for batteries トランプ関税で米電池産業に大打撃、主要部品の大半は中国製

- AI companions are the final stage of digital addiction, and lawmakers are taking aim SNS超える中毒性、「AIコンパニオン」に安全対策求める声

| タグ |

|---|

- 畑邊 康浩 [Yasuhiro Hatabe]日本版 寄稿者

- フリーランスの編集者・ライター。語学系出版社で就職・転職ガイドブックの編集、社内SEを経験。その後人材サービス会社で転職情報サイトの編集に従事。2016年1月からフリー。