気候テックはこれからどう動く?過去2年間の注目記事を振り返る

この2年間、待ったなしの気候変動対策において重要な役割を果たすさまざまなテクノロジーを紹介してきた。特に印象深いトピックを振り返りながら、今後の注目ポイントを見ていこう。 by Casey Crownhart2024.11.06

- この記事の3つのポイント

-

- ニュースレターの創刊2周年を機に気候技術の2年間を振り返った

- 新たなバッテリー技術の開発や原子力の復興に注目

- 気候技術を支える材料の調達とリサイクルも重要な課題だ

この記事は米国版ニュースレターを一部再編集したものです。

今日は特別な誕生日をお祝いしたい。このニュースレターが創刊2周年を迎えたのだ。

この2年間、私は気候技術について、皆さんに知ってほしいさまざまなニュースを伝え、また興味深いけれども扱いが難しい、エネルギーや輸送から農業、政策に至るまで、多様なトピックを掘り下げてきた。

節目を迎えるにあたり、特に話題を呼んだ記事や個人的にお気に入りの記事を振り返った。そして気候技術がこの先どこへ向かうのかについて、大いに考えさせられた。この記事では皆さんと一緒におさらいしつつ、あわせて今後の注目ポイントについて語っていきたい。

バッテリーの黄金期

この2年間、バッテリー(蓄電池)に関するニュースが目白押しだったことは、誰にとってもまったく意外ではないだろう(バッテリーへの私の思いについては、今年執筆したバッテリーへのラブレターをお読みいただきたい)。

これまでに、潤沢にある素材が安価で高性能なバッテリーの開発につながる可能性や、新たな設計により充電の高速化が実現する可能性について取り上げてきた。またデータを分析し、バッテリーがいかに急速に世界を席巻しているか、そして気候目標の達成のためにはあとどれくらい変化を加速させるべきかを論じた。

ナトリウムイオン電池、鉄空気電池、全固体電池など、取り上げた代替電池の多くについては、今後数年間が勝負の分かれ目になるだろう。企業は事業を畳むか、製品化への次の段階に進むかの決断を下すことになる。私はどのテクノロジーが覇権を握るかに注目している。ブレイクして成功を収める可能性を秘めた選択肢はたくさんある。

原子力ルネサンス

この1年間、私がとくに力を入れて報じてきた話題が、原子力だ。私たちに必要なのは、温室効果ガスの排出がゼロで、24時間電力を生み出せる発電方式だ。原子力はこの条件を満たす。

過去2年間、原子力業界は追い風と向かい風の両方を経験してきた。米国では新たに2つの原子炉が稼働を開始したが、計画は遅れに遅れ、数十億ドルの予算超過が生じた。ドイツは脱原発を完了し、太陽光や風力といった間欠的な再生可能エネルギーに多大な投資をしている(そして石炭火力発電所の操業も続けている)。

しかし将来を考えると、原子力復興の兆候が見て取れる。これまで私は、旧式原子炉の操業期間の延長や、過去に閉鎖された原子力発電所の再稼働への関心の高まりについて報じてきた。そして次世代原子炉の設計の実用化を目指す企業についても取り上げた。

私は今、原子力業界がどれだけ創造的な方法で既存のアセットを最大限に活用できるかに注目している。そして同時に、新たなテクノロジーが規制当局の認可に向けて前進できるか、前例のない設計を具現化できるかにも、大いに関心をもっている。

材料の世界よ、永遠なれ

材料についてはこれからも大いに語っていくつもりだ。気候変動対策の鍵を握るテクノロジーに欠かせない材料から、こうした製品が寿命を迎えた後の廃棄物のよりスマートな再利用法まで、話題には事欠かない。

最近執筆した特集記事(そしてもちろん、記事でお伝えした現場の舞台裏についての関連記事)は、あるレアアース金属を例に、今後1世紀以上にわたって私たちが対峙しなければならない、素材の調達とリサイクルをめぐる問題を概観したものだ。

このニュースレターの最初の記事で、バッテリー・リサイクル工場の内部を取材したのが象徴的だ。過去2年間、気候技術の世界はますます採掘、リサイクル、重要鉱物といった話題に重きを置くようになった。普及を目指す製品を作るのに必要な素材を調達するための新たなクリエイティブな方法を、企業がいかに見いだしていくのか、今後も注目していきたい。

節目とデッドライン

この2年間を振り返ると、待ったなしの気候変動対策において、数々の刺激的で重要な展開があった。今後こうした動きはますます加速していく一方だ。

来年、パリ協定は採択から10年を迎える。パリ協定は、世界の気温上昇を工業化以前の水準から2℃未満に抑えるという野心的な目標に、世界のほとんどの国が合意した、記念碑的な気候国際条約だ。そして米国は2027年に、インフレ抑制法(IIRA)成立から5年を迎える。この法律を契機に、世界最大の経済圏における気候変動対策への投資は新時代を迎えた。

過去2年間に目まぐるしく誕生した、新たなアイデア、研究、テクノロジーは、どれをとっても気候変動のもっとも破壊的な影響を抑制することを目的としたものだ。今後の進展を皆さんと一緒にフォローしていくのが楽しみだ。

気候変動関連の最近の話題

- ハリケーン・ミルトン(Hurricane Milton)の風速は毎時約260キロメートルに到達し、カテゴリー5級となった。ミルトンは数日以内にフロリダの湾岸地域に到達する見込みだ。進路と降雨量の予想はこちら。(ワシントン・ポスト)

→タンパ湾は過去にも猛烈なハリケーンの被害を受けてきたが、直撃を受けるのは数十年ぶりとなる。中心市街地には300万人以上が暮らしている。(アクシオス) - いまだにハリケーン・ヘレン(Hurricane Helene)の被害を引きずっている地域もある。集中豪雨に見舞われたノースカロライナ州西部はそのひとつだ。このハリケーンは、気候変動の被害を受けにくいとされてきた「避難所」の概念を覆した。(サイエンティフィック・アメリカン)

→2つの研究により、気候変動がこのハリケーンに伴う降雨量を顕著に増加させたことが示された。(NBCニュース) - 電気自動車(EV)利用者は、ハリケーン被害を受けた浸水地域を可能なかぎり避けたほうがいい。バッテリーが塩水に浸ると発火する恐れがあるからだ。ただし専門家によると、こうした事故は比較的まれだ。(ニューヨーク・タイムズ)

- 最後の石炭火力発電所を閉鎖した英国だが、冬の停電リスクは過去最低水準となっている。送電網は潤沢な電力を維持すると予想されており、理由のひとつは再生可能エネルギーへの投資だ。(ガーディアン)

- カザフスタンの有権者たちは、同国初の原子力発電所の建設計画を承認した。カザフスタンと原子力テクノロジーとの関係は複雑だ。この国はソ連の核兵器の実験場として利用されていたからだ。(パワー)

- レヴォイ(Revoy)は大型トラックに交換可能なバッテリーを搭載することを目指している。同社のバッテリーは、従来のトラックがルート走行する際に必要なディーゼル燃料を削減できる。(ヒートマップ)

→私は今年、長距離トラック輸送のクリーン化を目標にトレーラー用バッテリーを製造する別の会社についての記事を書いた。(MITテクノロジーレビュー)

- 人気の記事ランキング

-

- Anthropic can now track the bizarre inner workings of a large language model 大規模言語モデルは内部で 何をやっているのか? 覗いて分かった奇妙な回路

- Promotion MITTR Emerging Technology Nite #32 Plus 中国AIをテーマに、MITTR「生成AI革命4」開催のご案内

- AI companions are the final stage of digital addiction, and lawmakers are taking aim SNS超える中毒性、「AIコンパニオン」に安全対策求める声

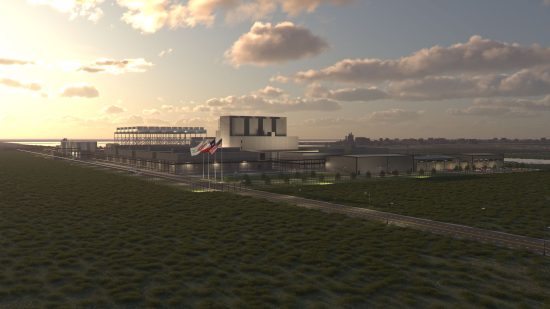

- This Texas chemical plant could get its own nuclear reactors 化学工場に小型原子炉、ダウ・ケミカルらが初の敷地内設置を申請

- Tariffs are bad news for batteries トランプ関税で米電池産業に大打撃、主要部品の大半は中国製

- ケーシー・クラウンハート [Casey Crownhart]米国版 気候変動担当記者

- MITテクノロジーレビューの気候変動担当記者として、再生可能エネルギー、輸送、テクノロジーによる気候変動対策について取材している。科学・環境ジャーナリストとして、ポピュラーサイエンスやアトラス・オブスキュラなどでも執筆。材料科学の研究者からジャーナリストに転身した。