遠藤礼子:新型コロナで注目、下水サーベイランスのインフラ化を推進

下水からその地域に住む人々の感染状況が分かる「下水サーベイランス」。新型コロナのパンデミックで一躍注目されたこの技術の米国での普及をリードしたのが、当時スタートアップに勤めていた遠藤礼子だ。 by Shosuke Shimada2024.03.26

「下水は嘘をつかない」——。京都大学大学院工学科特定研究員の遠藤礼子はこう話す。人々がトイレで尿や便を排出したとき、そこにはさまざまな化学物質やウイルスが含まれている。下水を調べることで、その地域に住んでいる人たちがどのような薬をどれくらい使っていて、ウイルス感染がどれくらい流行しているのかを知ることができる。このように、下水に含まれる成分を分析して、市民の健康動向を把握するのが「下水サーベイランス」と呼ばれる調査だ。遠藤は、下水サーベイランスを「集団規模の検尿や検便のようなもの」とたとえる。下水はただの廃棄物ではなく、貴重な情報の宝庫なのだ。

下水サーベイランスが本格的に注目されることになったきっかけは、新型コロナウイルス感染症(COVID-19)のパンデミックだ。新型コロナウイルス感染症の全数検査が終了した現在、下水サーベイランスは新型コロナウイルス感染症の流行状況を把握する手段として欧米を中心に普及している。

この下水サーベイランスを、パンデミック以前に世界で初めてビジネスにしたのが、米国のスタートアップであるバイオボット・アナリティクス(Biobot Analytics)だ。遠藤は、同社に1人目の社員として入社し、データ解析からハードウェア開発、事業開発など多岐にわたる業務に従事した。2022年からは京都大学に籍を置き、日本での下水サーベイランスの普及に取り組んでいる。

下水のウイルス量から流行を予測

バイオボットは、マサチューセッツ工科大学(MIT)の研究者で生物学が専門のマリアナ・マトゥスと、建築が専門のニューシャ・ガエリによって2017年に設立された。生物学と都市設計を組み合わせて公衆衛生にイノベーションをもたらたすアイデアとして行き着いたのが、下水サーベイランスだった。下水サーベイランス自体は、日本でもノロウイルスの流行予測のために研究されているなど、学術研究においては特別新しい技術ではない。下水サーベイランスをビジネスとして成立させるためにどうすれば良いか、2人が考えて注目したのが、オピオイド(麻薬性鎮痛剤)だった。オピオイドは米国では腰痛や抜歯後の痛みを抑えるために日常的に処方されている。ただ、このオピオイドの乱用、過剰摂取が米国では当時から深刻な問題となっていた。

「米国では50歳未満の死因の第1位が薬物中毒です。2020年には1年間で9万人以上が薬物中毒で亡くなったと推定されて、これは米国全体で3000人に1人の割合です。ただし、統計データとして上がってくるのは死者数や救急搬送数だけで、使用量や使用人数の実態は全く分かりません。下水を調べれば、オピオイドの実態を把握して政策に反映できると考えたわけです」

採取する下水は、数百ミリリットルから1リットル程度。薬物のような化学物質は、質量分析計という分析機器を使って解析する。こうして得られたデータを、自治体や政府に提供するBtoG(Business to Government)がバイオボットのビジネスモデルだ。

「データの活用法は4つあると考えています。1つ目は、時間変化を追うこと。例えば、対策を打ち出した前後のデータ比較をすることで対策の効果を検証できます。2つ目は、空間変化を見ること。エリアごとにデータを把握することで、重点的に対策が必要なエリアを特定できます。3つ目は、質的な情報を把握すること。具体的にどのような種類の薬物が使われているか判別できるので、クリニックで処方される薬であれば医師に啓発を、違法薬物であれば取り締まりを強化するなど、対策の種類を決めることにも役立ちます。最後に、問題を可視化すること。普段は自分ごととして捉えない問題でも、データとして見せることで、リスクは自分の身の回りにもあると認識してもらうことができます」。

2020年に新型コロナウイルス感染症が流行すると、バイオボットはPCRや次世代シーケンサーといった機器を用いてウイルスRNAを検出する技術開発にリソースを投入。そして、プロボノキャンペーンとして2020年3月から5月にかけて全米の360カ所の下水施設の下水に含まれる新型コロナウイルス(SARS-CoV-2)を調べた。これは、米国人口の13%をカバーする規模だ。

最初の顧客であるノースカロライナ州ケーリーでのマンホール・サンプリングの様子。

最初の顧客であるノースカロライナ州ケーリーでのマンホール・サンプリングの様子。提供写真

「パンデミック初期の2020年初めには、下水サーベイランスの認知度はほとんどありませんでした。また、バイオボットとしても、新型ウイルスという新しい感染症に対し、どのように下水サーベイランスデータが活用できるのか、知見がありませんでした。そこで、まずは下水サーベイランスそのものを知ってもらうこと、そして下水中の新型コロナウイルスのデータを集めることが重要だと考え、プロボノキャンペーンを実施しました」。

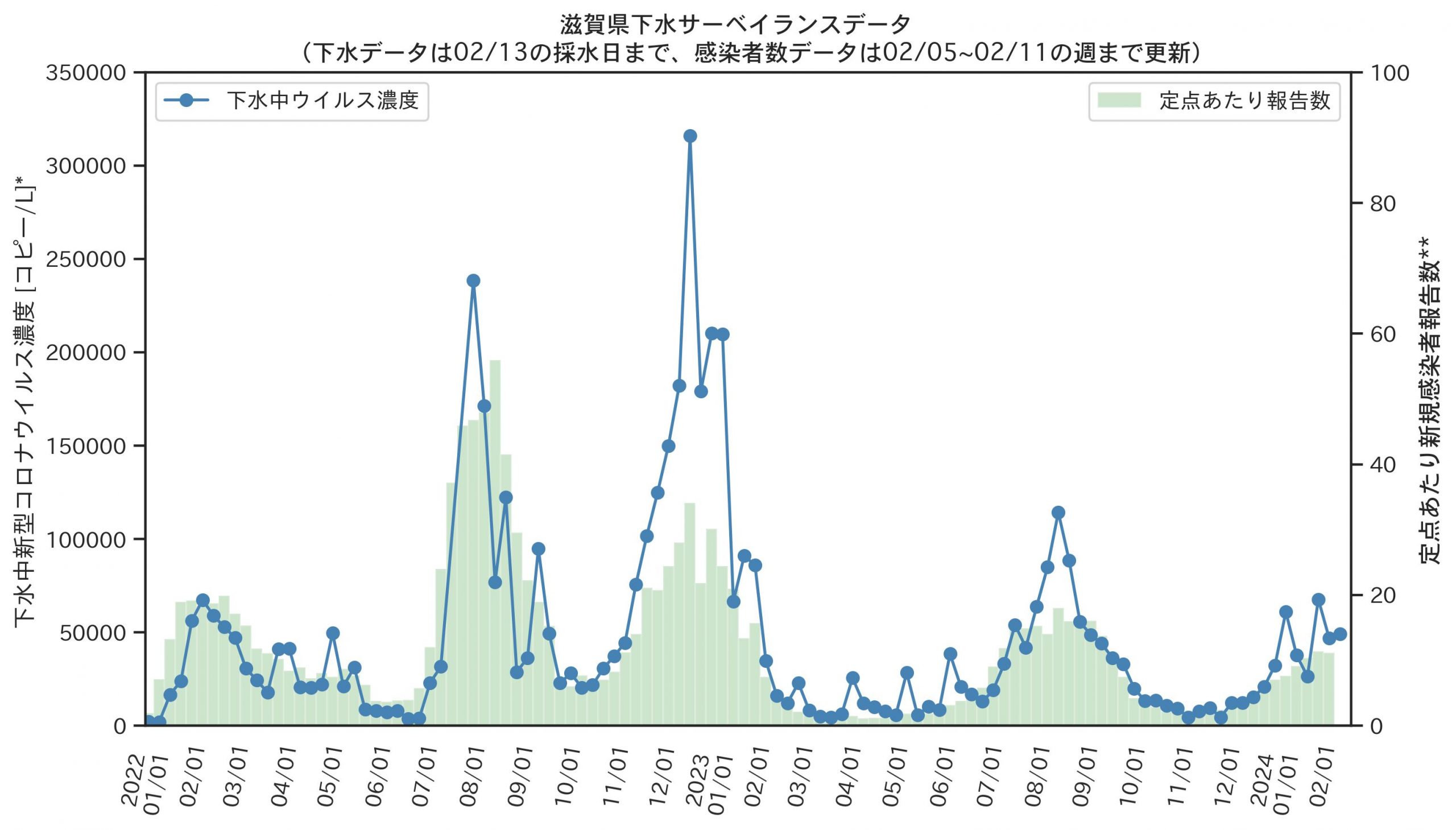

データ解析の結果は手応えのあるものだった。下水中のウイルス濃度と感染者数との間に相関が認められ、さらに感染者数の変動に先立って下水中のウイルス濃度が変動することも分かった。こうした事実が決め手となり、下水サーベイランスは急速に普及し、バイオボットは米国疾病予防管理センター(CDC)の下水サーベイランス事業の大半を担うに至った。新型コロナの全数把握終了後も下水サーベイランスは継続しており、将来のパンデミックに備えてさまざまな感染症をモニタリングするインフラとして認められている。

国際開発機関を蹴って「今しかできない」スタートアップへ

遠藤はバイオボット入社前、MITの博士課程で水文学とマラリアの研究をしていた。水文学とは、地球上での水の循環を対象とした学問のことで、遠藤はマラリアを媒介する蚊の繁殖と気象環境などとの関連について、エチオピアでフィールドワークやコンピューター・シミュレーションを実施していた。

MITの博士課程時代に実施したエチオピアでのフィールド調査。

MITの博士課程時代に実施したエチオピアでのフィールド調査。提供写真

「そのころから、環境工学と公衆衛生の両方にまたがる学際的な研究に関心がありました。MITを卒業する前にバイオボットのプロジェクトに関わる機会があり、それがきっかけでバイオボットからオファーをもらいました」。

バイオボットからオファーがきたとき、すでに遠藤は国際開発機関への就職が決まっていた。しかし、下水サーベイランスを掲げるバイオボットのビジョンへの共感と、創業者の2人と一緒に仕事をしたいという思いから、バイオボットへの入社を決めた。

「バイオボットに入社したもう1つの理由は、事業内容に関係なく、スタートアップの最初の社員になる機会はそうそうないと思ったからです。国際機関や大企業に就職する可能性は将来いくらでもある。でも、スタートアップの初期に関わる経験は、これを逃したらないだろうと判断しました。今しかできない経験をしてみたいという感じでした」。

入社直後はメンバーが少ないこともあり、下水採取や分析、データ解析、カスタマー対応からハードウェア開発、工程管理、事業開発、パートナーシップ開拓まで幅広く関わり、地方政府から連邦政府、世界銀行といった国際機関、刑務所や長期療養施設まで、さまざまな現場での下水サーベイランスの導入をリードしてきた。

バイオボット創業者の2人と遠藤。Yコンビネーターの卒業式で。

バイオボット創業者の2人と遠藤。Yコンビネーターの卒業式で。Y Combinator

日本における下水サーベイランス普及に向けた3つの課題

コロナ禍を経てバイオボットは社員100人を超えるところまで成長した一方で、遠藤はやり切ったと感じるようになったという。遠藤がバイオボットを辞して京都大学に移り、日本に活動の拠点を移したのは2022年の夏のことだ。

「私が得意なのは0から1にすることで、自分が成長していると実感するのが楽しい。1を100にすることにはあまり興味を感じないのです。そこで、今度は普及がなかなか進まない日本で下水サーベイランスの社会実装をやりたいと思うようになりました。日本にも核となる技術はあるので、どうすれば下水サーベイランスを有効活用できるのかを考え、ステークホルダーと対話しながら社会実装していく産官学連携に取り組んでいます」。

日本で下水サーベイランスの社会実装を目指すにあたって、遠藤は3つの課題があると考えている。1つ目はデータ・コミュニケーションだ。下水中のウイルスデータが得られたとしても、ただ数字を出すだけでは意味がない。それを解釈して、具体的な行動につなげていく必要がある。「データをストーリーとして伝えることが重要です」と遠藤は国会議員や自治体の担当者に自身のデータを見せながら説明に尽力している。

2つ目は、データインフラへの投資だ。さまざまな自治体や大学で下水サーベイランスを実施しているが、データ形式が統一されておらず、データが散在し、全国で統合した活用ができていないのが現状だ。「公衆衛生はデータ戦です。ある地点だけでウイルスを検出できたとしても、1地点だけのデータでは政策に活かすのに十分ではありません。複数の地点の情報を迅速に組み合わせることでデータの信憑性は上がります。下水サーベイランスをデータ基盤としてとらえ、データ共有できる仕組みが必要です」。

そして3つ目が、将来のパンデミックに備える社会インフラとしての認識だ。「下水サーベイランスは新型コロナウイルスだけでなく、インフルエンザやポリオ、エムポックスなど、あらゆる感染症に備える安全保障としての機能を担っています。安全保障の観点を示すと理解いただける国会議員もいます」。

京都大学大学院工学研究科附属流域圏総合環境質研究センターが実施している滋賀県での新型コロナ下水サーベイランスの調査結果。同センターのWebサイトで最新データが公開されている。

京都大学大学院工学研究科附属流域圏総合環境質研究センターが実施している滋賀県での新型コロナ下水サーベイランスの調査結果。同センターのWebサイトで最新データが公開されている。京都大学

眠っている技術を社会実装するサポートをしたい

今後のキャリアのことを尋ねると、下水サーベイランスだけを続けるつもりはないと、意外な答えが返ってきた。

「世の中には、すばらしい技術なのに活用されずに眠っているものが多くあります。

眠っている技術を掘り出して、社会実装をサポートしたい」

「世の中には、すばらしい技術なのに活用されずに眠っているものが多くあります。その背景には、技術者がユーザーを理解していなかったり、コミュニケーションが不足していたりと、さまざまな理由があるでしょう。そうした眠っている技術を掘り出して、問題解決を目指して社会実装をサポートしたいと考えています。私はスペシャリストよりもゼネラリストな面があって、技術そのものを開発するのではなくて、その技術のアプリケーションを考えるところで何かお手伝いしたいと思っています」。

バイオボットの経験を通じて、常に自分が成長して学び続けたいというのが、遠藤の行動の軸になっているようだ。

「今までを振り返っても、将来を考えるときにあまり戦略的にならずに、そのときに面白いことに飛びついてきました。人のため、世界のために役立ちたいとは思うものの、やはり自分が成長することが楽しいので、チャレンジングな状況で学べるところにいたいですね」。

- 人気の記事ランキング

-

- China built hundreds of AI data centers to catch the AI boom. Now many stand unused. AIデータセンター 中国でバブル崩壊か? 需要低迷で大量放置の実態

- Why handing over total control to AI agents would be a huge mistake 「AIがやりました」 便利すぎるエージェント丸投げが危うい理由

- China built hundreds of AI data centers to catch the AI boom. Now many stand unused. AIデータセンター 中国でバブル崩壊か? 需要低迷で大量放置の実態

- How to have a child in the digital age 「あなたはもうママですね」 ネット・デジタルが約束する 「完璧な出産」の幻想

- 島田祥輔 [Shosuke Shimada]日本版 寄稿者

- サイエンスライター。