ゲッティが生成AIに参入、クリエイターに補償へ

画像ライブラリ販売大手のゲッティイメージズが生成AIシステムを発表した。AIモデルの訓練に著作権者の同意がある画像のみを使用し、顧客は心配なく利用できるという。クリエイターには補償金を支払う方針だ。 by Melissa Heikkilä2023.09.28

米シアトルに本社を置く画像ライブラリ販売大手のゲッティイメージズ(Getty Images)は、新たな生成AI(ジェネレーティブAI)サービスを発表した。訓練データに著作権が問題となるコンテンツは含まれておらず、サービスを利用する顧客が知的財産権訴訟に巻き込まれる可能性はないという。

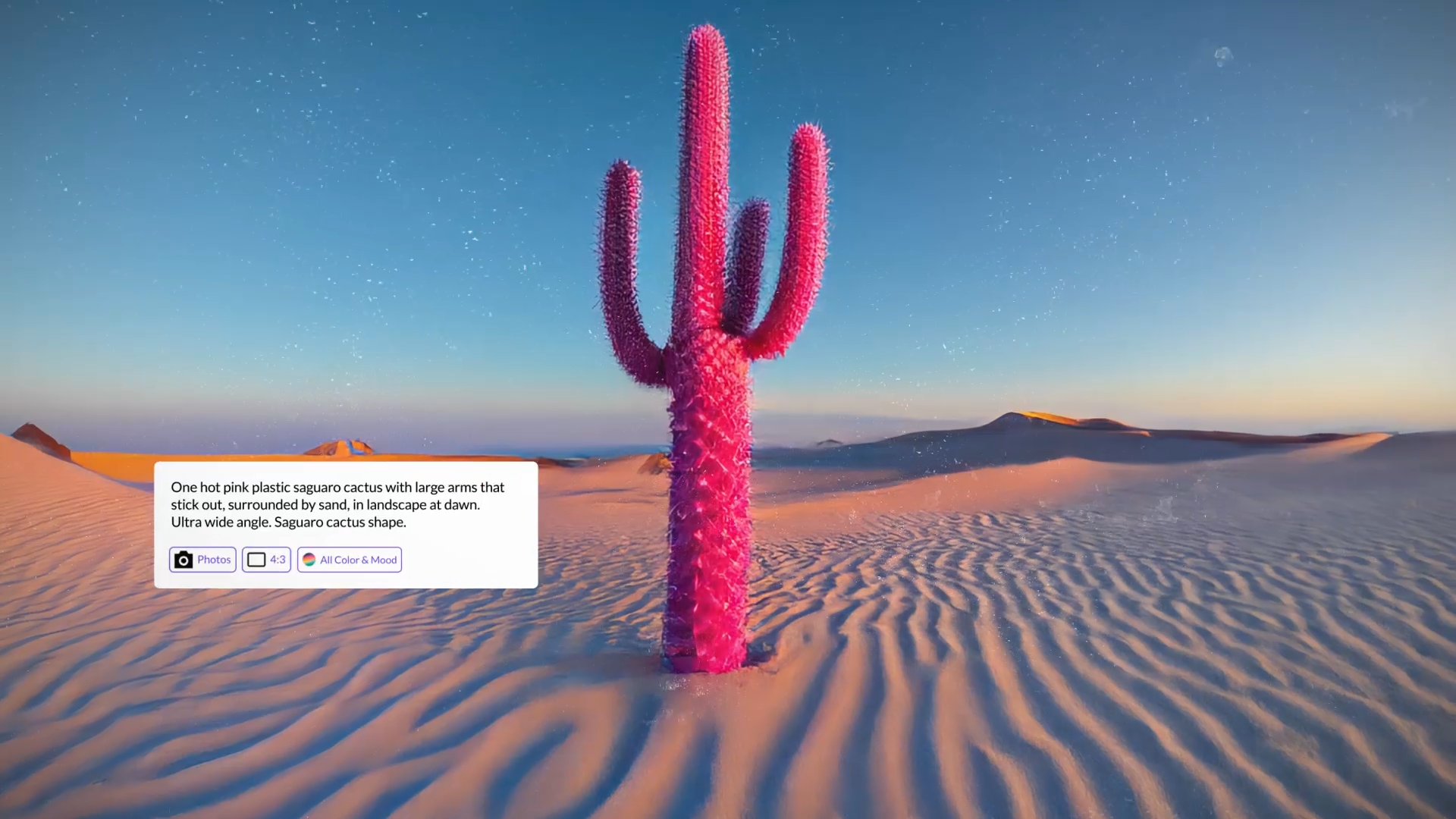

9月25日にゲッティが発表した生成AIシステムは、エヌビディア(Nvidia)によって開発されたものだ。訓練にはゲッティの画像ライブラリの画像のみを使用しており、同意なしでインターネットから取り込んだロゴや画像は使っていない。

ゲッティの最高経営責任者(CEO)を務めるクレイグ・ピーターズは、「いちから訓練されており、クリーンです。ビジネスに利用できます。私たちは責任を持って提供します」と言う。「生成AIを使いたいと考える企業は、高額な著作権訴訟に巻き込まれることのない、完全な法的確実性を求めています」。

この1年、画像やテキストを生み出す生成AIシステムがブームとなっている。だが、人工知能(AI)企業は、著作権で保護されたコンテンツを許可なくAIモデルの訓練に使ったことに対して、大量の法廷闘争に巻き込まれている。著名なアーティストや作家、ごく最近ではジョン・グリシャム、ジョディ・ピコー、ジョージ・R・R・マーティンらが、オープンAI(OpenAI)、スタビリティAI(Stability.AI)といったAI企業を著作権侵害で訴えている。ゲッティは今年、自社の画像数百万枚がオープンソースの画像生成AI「ステーブル・ディフュージョン(Stable Diffusion)」の訓練に許可なく使用されたとして、スタビリティAIに対して訴訟を起こすと発表した。

こうした訴訟がきっかけとなり、生成AIの恩恵を受けつつ知的財産を守ろうとする人や企業が数多くの訴訟を起こすことになった。アドビは先日、「ファイアフライ(Firefly)」を公開した。同社によると、ファイアフライも同じように、著作権フリーのコンテンツで訓練されているという。コンテンツ販売代理店のシャッターストック(Shutterstock)は、AIモデルの訓練目的で同社からAI企業に作品が売られたアーティストに補償する計画だと述べている。マイクロソフトも先日、同社のテキストベースの生成モデルを利用した顧客に対し、あらゆる著作権訴訟費用を補償すると発表した。

ゲッティのピーターズCEOは、同社のAIモデルの訓練に使っている画像のクリエイター(およびそこに写っている人々)は、自らの作品がAIモデルに利用されることに同意していると言う。さらに、クリエイターに対し、彼らの作品が利用された際に利用料を支払う、スポティファイ(Spotify)型の補償モデルを提供するとしている。

「クリエイターがこういった形で報酬を受けることになるのは朗報です」。AIと知的財産法を専門とする英国ダラム大学のジア・ワン助教授は話す。ただし、生成されたAI画像にどの画像が使用されたのかを特定するのは難しく、誰が何に対して補償を受けるべきかを決めるのは困難かもしれない、とワン助教授は付け加えた。

ゲッティズのAIモデルは同社のクリエイティブ・コンテンツのみで訓練されているため、ディープフェイク画像に利用される可能性のある実在の人や場所の画像は含まれない。

「当社のサービスはローマ教皇が誰なのかも、バレンシアガが何なのかも知りませんし、それらを組み合わせることもできません。ペンタゴン(米国防総省)が何なのかも分からず、それを爆破することもありません」とピーターズCEOは言う。同CEOのこの発言は、最近話題になった生成AIモデルが作り出した画像に言及したものだ。

ピーターズCEOによると、例えばプロンプトに「米国大統領」と入力すると、同社のAIモデルは、米国旗の前でスーツを着ている、さまざまな民族性を持つ男性や女性の画像を生成するという。

「AIモデルは複雑で、著作権で保護されたコンテンツなしでは開発できません。アーティストはAIモデルの訓練用データから、自分の作品をオプトアウトできるというテック企業の主張はでたらめです」とピーターズCEOは言う。

「実際にこの件についてよく考え、本当に誠実な態度を示している人もいると思います。しかし、このゴールドラッシュにあやかりたいだけの無法者もいると思います」。

- 人気の記事ランキング

-

- Why handing over total control to AI agents would be a huge mistake 「AIがやりました」 便利すぎるエージェント丸投げが危うい理由

- OpenAI has released its first research into how using ChatGPT affects people’s emotional wellbeing チャットGPTとの対話で孤独は深まる? オープンAIとMITが研究

- An ancient man’s remains were hacked apart and kept in a garage 切り刻まれた古代人、破壊的発掘から保存重視へと変わる考古学

- How to have a child in the digital age 「あなたはもうママですね」 ネット・デジタルが約束する 「完璧な出産」の幻想

- メリッサ・ヘイッキラ [Melissa Heikkilä]米国版 AI担当上級記者

- MITテクノロジーレビューの上級記者として、人工知能とそれがどのように社会を変えていくかを取材している。MITテクノロジーレビュー入社以前は『ポリティコ(POLITICO)』でAI政策や政治関連の記事を執筆していた。英エコノミスト誌での勤務、ニュースキャスターとしての経験も持つ。2020年にフォーブス誌の「30 Under 30」(欧州メディア部門)に選出された。